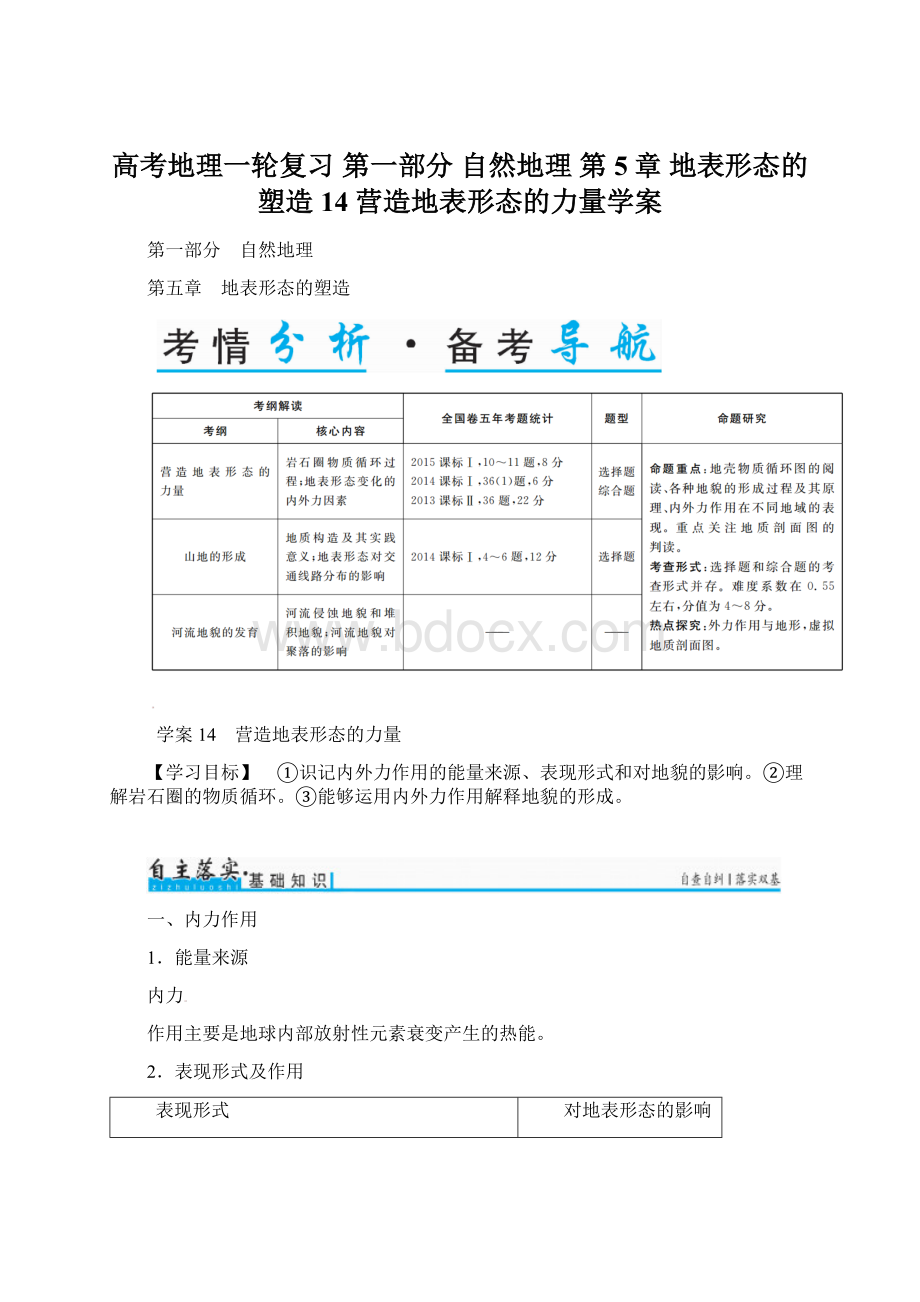

高考地理一轮复习 第一部分 自然地理 第5章 地表形态的塑造 14 营造地表形态的力量学案Word格式文档下载.docx

《高考地理一轮复习 第一部分 自然地理 第5章 地表形态的塑造 14 营造地表形态的力量学案Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考地理一轮复习 第一部分 自然地理 第5章 地表形态的塑造 14 营造地表形态的力量学案Word格式文档下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

形成绵长的断裂带和巨大的褶皱山脉

垂直运动

引起地势的起伏变化和海陆变迁

岩浆活动

岩浆只

有喷出地表才能直接影响地表形态

变质作用

不能直接塑造地表形态

1.喜马拉雅山脉和东非大裂谷都是主要由地壳水平运动形成的,你知道二者的形成有何不同吗?

答案:

喜马拉雅山脉由板块碰撞挤

压形成,而东非大裂谷则是由板块张裂形成的。

二、外力作用

外力作用主要是太阳辐射能。

表现

因素

作用

风化

温度、水、生物

使岩石发生崩解;

为其他外力作用创造了条件

侵蚀

流水、冰川、

风等

对地表岩石及其风化产物进行破坏;

常使被侵蚀掉的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌

搬运

风、流水、

冰川等

移动风化或侵蚀的产物;

为堆积地貌的发育输送大量物质

堆积

外力减弱或

遇到障碍物

被搬运的物质堆积下来

内、外力作用共同影响地表

(1)内力作用总趋势是使地表变得高低不平;

外力作用总趋势是使地表起伏状况趋向于平坦。

(2)千姿百态地表形态的形成都是内外力共同作用的结果。

一般来说,内力作用对地表形态的发展变化起主导作用,但在一定的时间和地点,外力作用也可能占优势,如河流或风力对地表形态的影响。

2.形成长江三峡和长江三角洲的外力作用有何异同?

均为流水作用,前者为流水侵蚀而成,后者以流水堆积为主。

三、岩石圈的物质循环

1.岩石的分类

A为侵入型岩浆岩,B为喷出型岩浆岩,C为沉积岩,D为变质岩。

2.主要的地质作用

①代表冷却凝固,②代表固结成岩,③代表变质作用,④代表重熔再生作用。

3.岩石圈物质循环

岩石圈的物质在内外力作用下不断运动和变化,从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生,周而复始,构成岩石圈的物质循环过程。

3.岩石圈的三类岩石都能直接相互转化吗?

不能。

岩浆岩只能由岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石

圈上部或喷出地表冷却凝固形成。

一、选择题

读下面景观图片,回答1~2题。

1.甲景观图的形成,突出反映了( )

A.地壳的水平运动 B.地壳的垂直运动

C.剧烈的火山活动D.外力的强烈侵蚀

2.乙图中地质构造及出露的地貌形成的主要原因是( )

A.岩层受挤压后被侵蚀B.岩层受挤压后经沉积

C.岩层受张裂后被搬运D.岩层受张裂后经沉积

解析:

第1题,由甲图可知,景观悬崖壁立(是我国著名的华山景观),突出反映了地壳岩层沿断裂面相对上升形成的地貌。

第2题,由乙图可知,岩层受挤压形成褶皱,褶皱一般埋藏在地下,只有经外力侵蚀或地壳上升后才出露地表。

1.B 2.A

3.1074年,沈括在太行山区发现横贯在山崖石壁中间一条含有螺蚌壳和鸟卵形的砾石长带,经过观察分析后在《梦溪笔谈》中指出:

“这里过去曾经是海滨,然而现在东面距海已经近千里了。

”太行山区由海滨变为山地的主要作用力是( )

A.外力作用B.内力作用

C.变质作用D.流水作用

太行山区由海滨变为山地,主要是地壳上升所致。

B

4.下图表示岩石的形成过程及原因,判断图中甲、乙两处分属( )

A.岩浆岩和变质岩B.变质岩和岩浆岩

C.沉积岩和变质岩D.变质岩和沉积岩

由图中看出甲处有明显的层理构造,应为沉积岩;

乙处附近有岩浆侵入,会使其岩性发生变化。

C

(2016·

太原联考)下图为“岩石圈的物质循环示意图”。

读图,回答5~6题。

5.白头山天池是著名的火山口湖,附近最常见的岩石是( )

A.①岩B.②岩

C.③岩D.④岩

6.①②④类岩石转化为③类岩石,发生的地质作用是( )

A.岩浆活动B.岩浆侵入

C.外力作用D.变质作用

第5题,根据图中物质循环关系可知,①是喷出岩,②是沉积岩,③是变质岩,④是侵入岩。

白头山天池是火山口积水形成的,附近最常见的岩石是喷出岩。

第6题,根据上题判断可知,③类岩石为变质岩,①②④三类岩石变成③的地质作用是变质作用。

5.A 6.D

北京西城模拟)读下图,回答7~8题。

7.我国主要入海河流年总输沙量变化可能是由于( )

A.水土流失现象加剧B.河流沿

岸大规模控砂

C.修建水库数量增多D.近十年降水持续偏多

8.据图推断,近年我国( )

A.滨海盐碱化趋势减弱B.台风破坏程度明显降低

C.沿岸湿地的面积缩小D.河口附近海岸侵蚀后退

第7题,图中显示入海河流年总输沙量呈下降趋势。

总输沙量与河流搬运能力和河流含沙量呈正相关,则总输沙量减少的可能原因是河流水量减少导致的搬运能力下降,或植被覆盖率提高导致的水土流失减轻,或河流流域内修建水库拦截了部分沙源。

第8题,图中显示河流总输

沙量减少,则河口沉积作用减轻,海水侵蚀作用加强;

另外从海平面上升角度看,海岸后退。

7.C 8.D

湖北八校模拟)下图2是“我国某石灰岩分布广泛地区的等高线图”,图2中A河流被称为“白水河”,人们发现这条河流的底部呈乳白色;

而B河流被称为“黑水河”,人们发现这条河流的底部沉积了大量黑色的淤泥。

图1是图2中M处天然形成的碳酸钙沉积作用形成的水池,并且还在不断地增多和长大,科学术语被称为“钙化池”。

钙化池光滑平整,水平如镜,清澈见底。

据此回答9~11题。

9.图中M处钙化池形成的碳酸钙来源于( )

A.A河流B.B河流

C.C山脊D.D河流

10.从钙化池的形成中可以判断下列说法正确的是( )

①池的外边缘流速较池内小 ②池的外边缘流速较池内大 ③池内沉积作用快于池的边缘 ④池的边缘沉积作用快于池内

A.①③B.②④

C.①④D.②③

11.科学家们将钙化池的边缘切开研究发现,其边缘呈层状结构,层状结构呈白色与黄色相间分布,厚薄不一。

进一步分析研究发现白色的是碳酸钙,而黄色的则是泥土。

据此推理下列说法正确的是( )

①该区域降水季节分配均匀 ②碳酸钙沉积层越厚,说明该时期降水越少 ③泥土颗粒的大小可以反映当地降

水强度大小 ④上述现象在西欧发现的可能性较大

第9题,图中B河全程等高线较稠密,河流流速快,主要表现为外力侵蚀,大量碳酸的钙被带到M处,由于流速变慢而沉积;

而A河上游流速快、下游流速慢,碳酸钙可能在图中A处沉积。

故M处钙化池中的碳酸钙来源于B河流。

第10题,图中显示池内沉积明显,特别是池的内边缘沉积更明显,一般沉积明显之处的流速较慢。

第11题,钙化池沉积厚度与河流带来的碳酸钙多少有关,而碳酸钙多少又受水量影响,故厚薄不一说明降水不均匀,可排除①④;

泥土颗粒越大说明降水强度越大。

9.B 10.D 11.D

二、综合题

12.(2016·

武汉二模)阅读图文资料,回答问题。

下图为缅甸翡翠玉生产区分布示意图。

该地的翡翠是岩浆

岩在高压条件

下形成的。

采玉期集中的每年十月至次年四月。

清代,主要是人工采集河床上的翡翠石料(也称水石,如下图),现在则使用大型机械采掘。

80%以上的翡翠原料出口中国并加工、销售。

最近,缅甸准备将翡翠加工成成品后再出口。

(1)根据资料推测乌龙河“水石”的形成条件。

(2)分析“水石”采集集中在每年10月到次年4月的原因。

第

(1)题,“水石”是翡翠石料,翡翠是岩浆岩经高压变质形成,可从岩浆岩、变质岩成因分析;

因河床上形成如图2所示的水石,还需经过流水的外力作用。

第

(2)题,从气候对河流水量影响的角度分析。

(1)板块交界处地

壳活动频繁,岩浆侵入,高压作用下发生变质;

外力侵蚀、搬运、沉积。

(2)热带季风气候,6~9月是雨季,河水流量大,易搬运玉矿碎块堆积在河床上;

10月至次年的4月是旱季,水位低,玉石显露,便于采石。

13.(2016·

厦门二模)红地球葡萄穗大、粒大、色泽艳红、果肉脆硬、含糖量高,深受广大消费者青睐,近些年来渭北黄土高原区形成了红地球葡萄专业产区。

读图,回答下列问题。

(1)从内外力作用简述渭河平原的形成过程并说明其发展耕作业

的不利条件。

(2)简析渭北高原地区红地球葡萄种植的有利地形和气候条件。

(3)渭北高原地形破碎,起伏大,分析过度扩大葡萄种植对区域环境的影响

。

第

(1)题,渭河平原主要是由于岩层发生断裂,一侧岩体向下凹陷而成;

河流在流动过程中,不断接受堆积,最后形成冲积平原。

由于该地位于我国北方地区,年降水量少再加上季风气候的不稳定性导致冬季气温低且旱涝灾害频繁,这些都不利于耕作业的发展。

第

(2)题,渭北高原地区地形以高原为主且多向阳坡地,所以导致该地气候大陆性强,昼夜温差

大,光照丰富、热量充足、降水较多这些条件都有利于红地球葡萄的种植。

第(3)题,由于葡萄种植需水量大,如果过度扩大葡萄种植会过度消耗水资源,导致河流下游水量大减;

水土流失加剧(生态环境恶化);

土壤肥力下降;

河流含沙量增加;

加剧旱涝灾害等。

(1)形成过程:

岩层断裂下陷(地堑);

河流堆积作用形成冲积平原。

不利条件:

年降水量少;

冬季气温低;

旱涝灾害频繁。

(2)高原地形,多向阳坡地;

气候大陆性强,昼夜温差大,(葡萄生长期长)光照丰富、热量充足、降水较多。

(3)会过度消耗水资源,导致河流下游水量大减;

加剧旱涝灾害。