最新人教版高二生物必修3同步练习第2章 动物和人体生命活动的调节 第4课时 Word人教版含答案Word格式文档下载.docx

《最新人教版高二生物必修3同步练习第2章 动物和人体生命活动的调节 第4课时 Word人教版含答案Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新人教版高二生物必修3同步练习第2章 动物和人体生命活动的调节 第4课时 Word人教版含答案Word格式文档下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

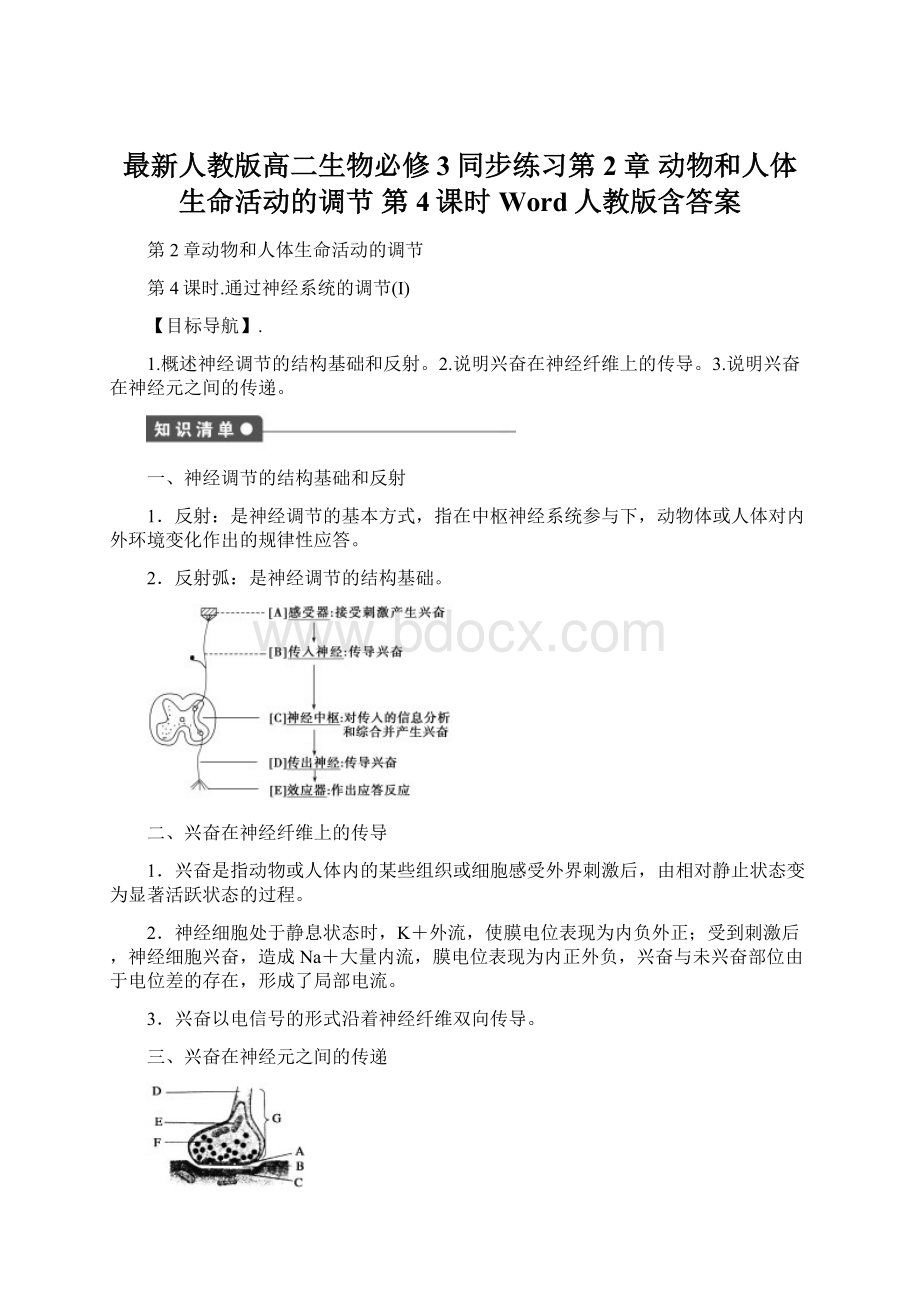

突触

2.其他结构:

D.轴突、E.线粒体、F.突触小泡、G.突触小体。

3.传递过程

轴突末梢→轴突末梢→突触前膜释放神经递质→神经递质经扩散通过突触间隙→神经递质与突触后膜上的特异性受体结合→引起下一神经元兴奋或抑制。

4.单向传递的原因

神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

知识点一.反射弧的结构及功能

1.某人腰椎部位因受外伤造成右侧下肢运动障碍,但有感觉。

该病人受损伤的部位可能是反射弧的(..)

①传入神经.②传出神经.③感受器.④神经中枢.⑤效应器

A.②④B.①③C.①②⑤⑤

答案.A

解析.反射活动的结构基础是反射弧,完成反射活动必须保持反射弧结构的完整性。

反射弧的任何部位受损,都不能完成反射。

此反射的神经中枢有两个:

一个在脊髓,是低级神经中枢;

一个在大脑,是高级神经中枢。

刺激后此人能产生感觉,说明他的感受器和传入神经没有受损伤,所以兴奋还能传到大脑皮层的高级中枢,由于腰椎部位受到损伤,可能是脊髓中的低级中枢或者传出神经受到损伤,从而不能使兴奋传到效应器,不能完成反射活动。

下肢运动的效应器是下肢肌肉,所以,腰椎部的外伤不可能损伤其效应器。

故选A。

知识点二.兴奋的产生及其在神经纤维上的传导

2.下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而兴奋时,局部电流和神经兴奋的传导方向(弯箭头表示膜内、外局部电流的流动方向,直箭头表示兴奋传导方向),其中正确的是()

答案C

解析神经纤维上的静息电位是外正内负,当受到有效刺激后,改变了膜的通透性,钠离子大量内流,刺激点变为外负内正。

局部电流方向是由正电荷流向负电荷,所以在细胞内是由刺激点向两边流动,在细胞外却流向刺激点,兴奋的传导方向与细胞内的电流方向相同,C项符合题意。

3.下图中,用枪乌贼的粗大神经纤维测定电位变化,阴影部分表示冲动传导的部位,其中符合事实的是(..)

解析.A选项,两电极处都是正电荷,无电位差,故电流表不偏转。

B选项,兴奋传到左侧,电位为内正外负,左右两侧存在电位差,故电流表应向左偏转。

C选项,左右电极均是正电荷,电流表不应偏转。

D选项,左右两侧都兴奋,表面都是负电荷,电流表不偏转。

知识点三.突触及其在神经兴奋传递中的作用

4.人体中绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过递质实现的。

下列关于突触和兴奋传递的叙述,错误的是(..)

A.突触前后两个神经元的兴奋是同时发生的

B.兴奋通过突触时由电信号(电位变化)转化为化学信号(递质释放),再转化为电信号

C.构成突触的两个神经元之间是有间隙的

D.兴奋在突触处只能单向传递

解析.突触由突触前膜(轴突末端突触小体的膜)、突触间隙(突触前膜与突触后膜之间存在的间隙)和突触后膜(与突触前膜相对应的胞体膜或树突膜)组成。

前后两个神经元的兴奋不是同时发生的,是前一个神经元把兴奋通过突触单向传递给后一个神经元。

这种传递是前一神经元轴突末梢电位变化引起递质释放,递质与特异性受体结合又引起后一神经元的胞体或树突发生电位变化。

5.下图为突触模式图,请据图回答(平角括号内写标号):

(1)用箭头在图下方的方框中标出轴突末梢的传递方向。

(2)⑤中所包含的物质称为________,这些物质可与①作用改变[.]________的离子通透性;

结构①的合成与细胞结构中的细胞器________有关,结构⑤________的形成与细胞器________有关。

(3)维持Na+、K+浓度在细胞内外的差异与[.]________的代谢活动密切相关。

答案.

(1)←.

(2)神经递质.③.突触后膜.核糖体.突触小泡.高尔基体.(3)⑦.线粒体

解析.当轴突末梢传递到突触小体时,突触小泡(图中的⑤)向突触前膜移动并与突触前膜融合,向突触间隙释放神经递质。

释放到突触间隙的神经递质与突触后膜上的特异性受体(图中的①)结合,引起突触后神经元的兴奋或抑制。

在神经细胞中,突触小泡的形成与高尔基体有关,突触后膜上受体蛋白质的合成发生在核糖体上。

细胞内外Na+、K+浓度差异主要通过主动运输维持,主动运输消耗的能量主要来自线粒体的活动。

基础落实

1.反射与反射弧的关系是(..)

A.反射活动可以不通过反射弧来实现

B.反射活动的完成必须通过反射弧来实现

C.只要反射弧完整,必定会出现反射活动

D.反射和反射弧在性质上是完全相同的

答案.B

解析.反射弧是完成反射活动的结构基础。

包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分。

2.下列关于反射弧的说法,正确的是(..)

A.刺激某一反射弧的感受器或传出神经,可使效应器产生相同的反应

B.反射弧中的感受器和效应器均分布于机体同一组织或器官内

C.神经中枢的兴奋可以引起感受器敏感性减弱

D.任何反射弧的神经中枢都位于脊髓

解析.反射弧是完成反射的结构基础。

感受器的敏感性取决于神经元本身的生理状态;

感受器和效应器可以分布于同一组织和器官,也可以分布于不同区域;

刺激感受器或者传出神经均可使效应器产生相同的反应;

脊髓是反射的低级中枢,完成反射的高级中枢在大脑皮层。

3.下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是(..)

A.①→④....................B.②→③

C.③→②....................D.④→①

答案.D

解析.神经纤维的静息电位为膜外正电位、膜内负电位。

当某一点受到刺激时,刺激点膜外变为负电位,膜内变为正电位,即由图④变为图①。

4.神经纤维在静息时具有静息电位,受到适宜刺激时可迅速产生能传导的动作电位,这两种电位可通过仪器测量。

A、B、C、D均为测量神经纤维静息电位示意图,正确的是(多选)(..)

答案.AC

解析.当神经纤维处于静息状态时,电位表现为外正内负,A与C都是测量膜外与膜内的电位差。

选项B和D测量的都是膜同侧的电位,在静息时不会有电位差。

5.下列有关突触的叙述,正确的是(..)

A.神经元之间通过突触联系

B.一个神经元只有一个突触

C.突触由突触前膜和突触后膜构成

D.神经递质能透过突触后膜

解析.兴奋在神经元之间的传递是通过突触进行的;

一个神经元与其他相邻的神经元之间可能有多个突触;

突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成;

突触后膜上的受体能识别突触前膜释放的神经递质,并引起下一个神经元的兴奋或抑制,神经递质并未透过突触后膜。

6.下列关于轴突末梢传导的叙述符合实际的是(..)

A.轴突末梢在完整的反射活动中只向一个方向传导,神经传导相对来说不易疲劳

B.轴突末梢在神经纤维上只向一个方向传导,感受器将兴奋传入神经中枢

C.轴突末梢的产生与膜内外电位变化有关,低温或高温在很大程度上影响神经纤维上轴突末梢的传导

D.轴突末梢在神经纤维上传导的速度比在突触间传导的速度快

解析.在反射弧中,冲动只沿一个方向传导,感受器感受刺激,且通过传入神经把兴奋传到神经中枢,其神经传导相对来说易疲劳,且在人体内为恒温37℃左右,实际上不易受外界温度的影响。

能力提升

7.在用脊蛙(去除脑,保留脊髓的蛙)进行反射弧分析的实验中,破坏缩腿反射弧在左后肢的部分结构,观察双侧后肢对刺激的收缩反应,结果如下:

刺激

部位

反应

破坏前

破坏后

左后肢

收缩

右后肢

不收缩

上述结果表明,反射弧被破坏的部分可能是(..)

A.感受器B.感受器和传入神经

C.传入神经和效应器D.效应器

答案.C

解析.由表中信息可知,破坏前,分别刺激左、右后肢中的一个时,左、右后肢都会出现收缩反应,说明存在这样的反射弧:

左后肢感受器传入神经,神经中枢传出神经,左后肢,左后肢感受器传入神经,神经中枢传出神经,右后肢,右后肢感受器传入神经,神经中枢传出神经,右后肢,右后肢感受器传入神经,神经中枢传出神经,左后肢。

若破坏的是左后肢的感受器或传入神经或两者同时破坏,则刺激右后肢时,左后肢应能收缩,故A、B错。

若破坏的是左后肢的效应器,则刺激左后肢时,右后肢应能收缩,故D错。

只有左后肢的传入神经和效应器同时破坏,才会出现刺激左后肢时,左右后肢均不收缩,刺激右后肢时,左后肢不收缩(效应器被破坏),右后肢能收缩的效果。

故选C。

8.科学家利用微电极插入枪乌贼的粗大神经纤维研究兴奋的传导。

下列相关叙述不正确的是(..)

A.兴奋产生后沿神经纤维双向传导

B.神经元受到刺激后会产生兴奋并沿树突传到其他细胞

C.当神经纤维未受刺激时,测得膜内电位低于膜外电位

D.当刺激神经纤维膜上某一点时,此处膜内电位高于膜外电位

解析.当神经纤维未受刺激时,膜电位表现为内负外正,当神经纤维受到刺激后,兴奋处膜电位表现为内正外负,产生的兴奋沿神经纤维双向传导。

但当神经元受到刺激后,兴奋只能由轴突传向树突,或者由轴突传向细胞体。

由于树突内没有突触小体,不可能释放神经递质,所以兴奋不能够由树突传到其他细胞。

9.在反射弧中,刺激传入神经末梢,兴奋能传到效应器,而刺激传出神经末梢,兴奋却不能传到感受器,原因是兴奋在下图所示结构上的传导(或传递)方向不能由(..)

A.①→②....B.②→①....C.③→④....D.④→③

解析兴奋在神经纤维上双向传导,可以①→②,也可以②→①。

兴奋在神经元之间只能由突触前膜传到突触后膜,即只能出现④→③,从而保证了反射弧中兴奋只能从感受器传到效应器。

10.图1是当A接受一定强度刺激后引起F收缩过程的示意图,图2为图1中D结构的放大示意图。

请回答:

(1)图2的结构名称是________,结构②的名称是________。

(2)神经纤维B在A中的细小分支叫做________,用针刺A时,引起F收缩的现象被称为________。

针刺引起疼痛,产生痛觉的部位是____________。

(3)当兴奋在神经纤维B上传导时,兴奋部位的膜内外两侧的电位呈________________。

(4)如果在图2中①和②的间隙处注射乙酰胆碱,②处发生的变化是________(兴奋、抑制),原因是乙酰胆碱引起结构②上________的变化。

答案.

(1)突触.突触后膜

(2)感受器(感觉神经末梢).反射.大脑皮层

(3)外负内正.(4)兴奋.膜电位

解析.图1中A内含有感受器,B为传入神经,D为神经元之间的突触,F(肌肉)和支配它的运动神经末梢构成效应器;

图2中①为突触前膜,②为突触后膜。

对于神经纤维来说,处于正常状态时,膜外为正电位,膜内为负电位;

受到刺激时,转变为膜外为负电位,膜内为正电位。

乙酰胆碱可与突触后膜的受体特异性结合,引起下一个神经元的兴奋。

实验拓展

11.实验探究:

Ⅰ.如图为反射弧的模式图,X、Y为神经纤维上的实验位点,Z为突触间隙。

(1)如果在Y处膜外安放如图所示的电流计,在X点给予刺激,则X处膜内电位变化为________,电流计指针发生________次偏转。

(2)某种药物可以阻断青蛙反射活动,将药物放在X处,刺激Y,肌肉收缩,将药物放在Z处,刺激Y,肌肉不收缩,通过上述实验说明药物起作用的原理是对兴奋在________处有阻断作用。

Ⅱ.帕金森氏综合症患者表现为运动时不自主震颤,十分痛苦。

研究时发现患者神经末梢“多巴胺”明显缺乏,现在已知一种药物“利血平”可与“多巴胺”作用使之失去效用。

(1)某研究小组要对帕金森氏综合症的病因进行研究,作出的假设可能为:

________________________________________________________________________。

(2)以下为实验材料、实验步骤并预测结果以验证假设。

①实验材料和用品:

一定浓度的“利血平”溶液、一定浓度的“多巴胺”溶液、小白鼠、生理盐水、注射器等。

②实验步骤:

a.分组:

b.不同处理并观察:

________________________________________________________________________

c.再处理并观察:

③实验结果:

④结论:

答案.Ⅰ.

(1)由负电位变为正电位.0.

(2)Z

Ⅱ.

(1)“多巴胺”缺乏是引起运动时不自主震颤的原因

(2)②a.把生长发育状况相同的健康小鼠分为数目相同的甲、乙两组

b.甲组小鼠注射一定浓度的“利血平”溶液,乙组小鼠注射等量的生理盐水,培养并观察小鼠的运动状况

c.甲组小鼠出现症状后注射一定浓度的“多巴胺”溶液,培养观察

③甲组小鼠在注射一定浓度的“利血平”溶液后出现不自主震颤,注射“多巴胺”溶液后恢复正常;

乙组小鼠在实验过程中始终运动正常

④“多巴胺”缺乏能引起运动时的不自主震颤