秋人教部编版九年级下册语文同步测试试题10 唐雎不辱使命Word文件下载.docx

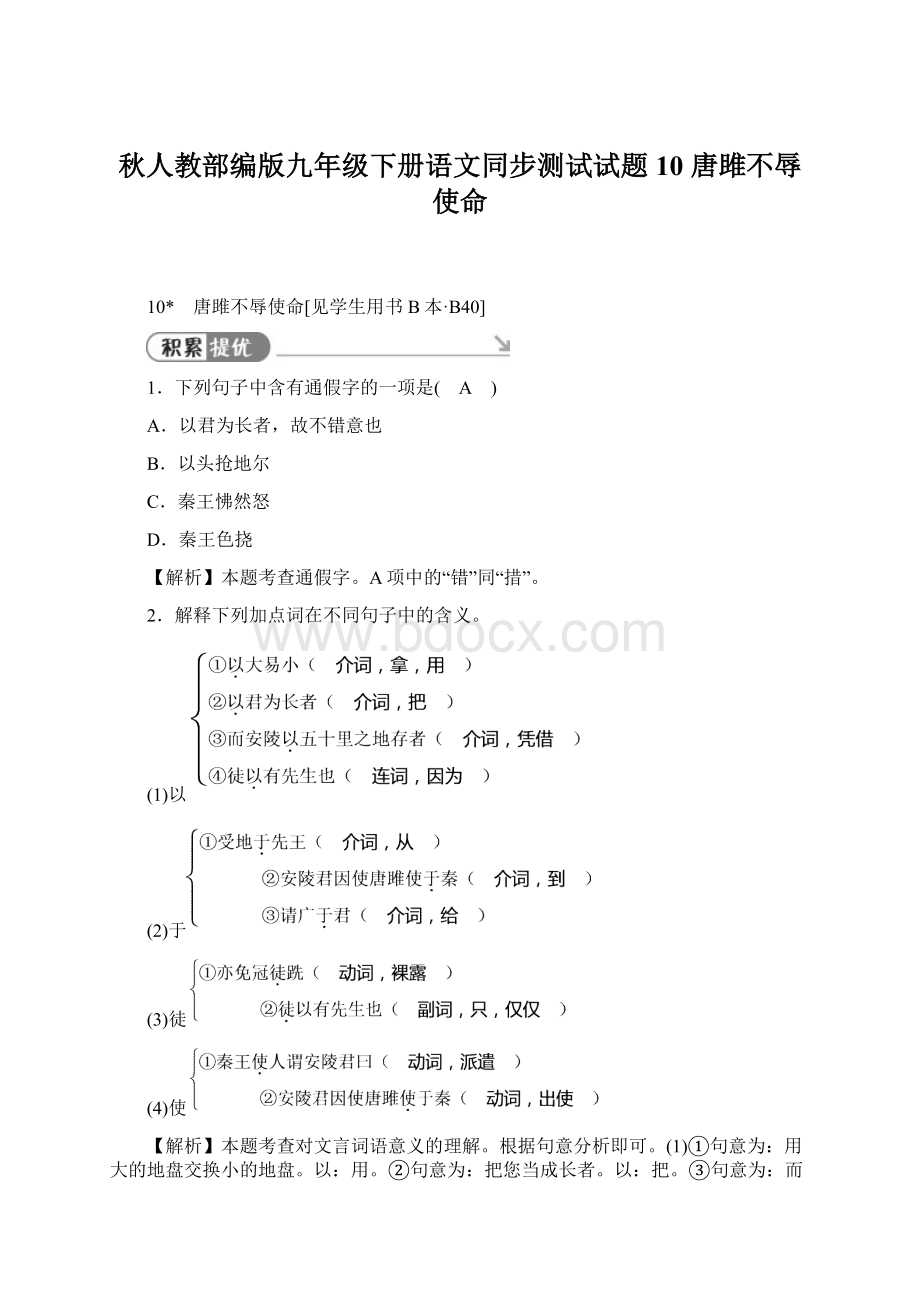

《秋人教部编版九年级下册语文同步测试试题10 唐雎不辱使命Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《秋人教部编版九年级下册语文同步测试试题10 唐雎不辱使命Word文件下载.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

从先王那里接受土地。

于:

从。

安陵君因此派唐雎到秦国出使。

到。

让安陵君扩大领土。

给。

(3)①句意为:

也不过是摘掉帽子,露着脚。

徒:

裸露着。

只,仅仅。

(4)①句意为:

秦王派人对安陵君说。

使:

派遣。

出使。

3.下列句子中加点的词,意义完全相同的一项是( A )

A.虽然,受地于先王

渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者

B.虽然,受地于先王

虽千里不敢易也

C.大王尝闻布衣之怒乎

闻之于宋君

D.徒以有先生也

意将隧入以攻其后也

【解析】本题考查文言词语的一词多义。

A项“于”的意义都是“从”;

B项“虽”的意义分别是:

虽然/即使;

C项“闻”的意义分别是:

听说/使……听到;

D项“以”的意义分别是:

因为/用来。

4.用“/”给下列句子划分朗读节奏。

(1)寡人/欲以五百里之地/易安陵(限划两处)

(2)安陵君/因使唐雎/使于秦(限划两处)

(3)而/安陵/以五十里之地/存者(限划三处)

(4)公/亦尝闻/天子之怒乎(限划两处)

5.下列对各句句式的判断有误的一项是( D )

A.非若是也。

(判断句)

B.此庸夫之怒也,非士之怒也。

C.受地于先王。

(倒装句)

D.仓鹰击于殿上。

(被动句)

【解析】本题考查文言句式的判断。

D项应为倒装句。

6.下列说法正确的一项是( C )

A.“寡人”是古代帝王的敬称。

B.《战国策》是西汉末年刘向根据战国时期史料整理编辑的,共三十二篇,分十二策。

C.“岂直五百里哉”中的“哉”是现代汉语“吗”的意思。

D.“布衣之怒”中的“布衣”指官职最低的人。

【解析】本题考查文学知识的积累。

A项中,“寡人”是古代君主、诸侯王对自己的谦称;

B项中,“三十二”应为“三十三”;

D项中,“布衣”指平民,古代没有官职的人穿麻布衣服,所以称布衣。

7.外交辞令往往委婉含蓄,隐藏着“潜台词”,听话者应仔细揣摩,才能灵活应付。

请揣摩下列句子,说说其“潜台词”是什么。

(1)公亦尝闻天子之怒乎?

【答案】示例:

你最好是将你们的土地奉送给我,不然的话我将发怒,那后果将不堪设想。

(2)与臣而将四矣。

我将效法他们三人,与你同归于尽。

【解析】本题考查对句子含义的理解。

根据句子内容结合上下文的语境揣摩即可。

【甲】

秦王怫然怒,谓唐雎曰:

“公亦尝闻天子之怒乎?

”唐雎对曰:

“臣未尝闻也。

”秦王曰:

“天子之怒,伏尸百万,流血千里。

”唐雎曰:

“大王尝闻布衣之怒乎?

“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。

“此庸夫之怒也,非士之怒也。

夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;

聂政之刺韩傀也,白虹贯日;

要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。

若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:

“先生坐!

何至于此!

寡人谕矣:

夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

”

(节选自《唐雎不辱使命》)

【乙】

秦、魏为与国①。

齐、楚约而欲攻魏,魏使人求救于秦,冠盖相望②,秦救不出。

魏人有唐雎者,年九十余,谓魏王曰:

“老臣请出西说秦,令兵先臣出,可乎?

”魏王曰:

“敬诺。

”遂约车而遣之。

唐雎见秦王,秦王曰:

“丈人芒然③乃远至此,甚苦矣。

魏来求救数矣,寡人知魏之急矣。

“大王已知魏之急而救不至者,是大王筹策之臣无任矣。

且夫魏一万乘之国,称东藩,受冠带,祠春秋者,以为秦之强足以为与也。

今齐、楚之兵已在魏郊矣,大王之救不至,魏急则且割地而约齐、楚,王虽欲救之,岂有及哉?

是亡一万乘之魏,而强二敌之齐、楚也。

窃以为大王筹策之臣无任矣。

秦王喟然愁悟,遽发兵,日夜赴魏齐楚闻之乃引兵而去。

魏氏复全,唐雎之说也。

(节选自《战国策》二十五·

魏四)

【注释】①与国:

盟国。

②冠盖相望:

这里指出使(秦国)的车辆络绎不绝。

③芒然:

失意的样子,这里指疲惫。

8.解释下列句中加点的词。

(1)臣未尝闻也__曾经__

(2)长跪而谢之曰__道歉__

(3)魏来求救数矣__多次__

(4)王虽欲救之__即使__

【解析】本题考查对重点文言实词的意义的理解。

解答此类题目时,应先理解词语所在句子的意思,然后根据句子的翻译推断词语的意思。

(1)句意为:

我未曾听说过。

尝:

曾经。

(2)句意为:

直身跪着,向唐雎道歉。

谢:

道歉。

(3)句意为:

魏国派人来求救已经好多次了。

数:

多次。

(4)句意为:

大王即使想救魏国。

虽:

即使。

9.下列对文中画线句子的断句正确的一项是( C )

A.日夜赴魏齐/楚闻之乃引兵/而去

B.日夜赴魏/齐楚闻之乃引兵/而去

C.日夜赴魏/齐楚闻之/乃引兵而去

D.日夜赴魏齐/楚闻之/乃引兵而去

【解析】本题考查文言句子的断句。

一般来说,主谓之间应该有停顿,领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。

所以断句时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

本句句意为:

日夜兼程奔赴魏国。

齐国、楚国听说后,就收兵撤离了。

根据句意答案应该选C。

10.用现代汉语翻译下列句子。

(1)布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。

【答案】平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。

(2)以为秦之强足以为与也。

【答案】认为秦国的强大足可以成为盟国。

【解析】本题考查文言句子的翻译。

注意重点词语一定要翻译准确。

第

(1)句中重点词有:

“布衣(平民)”“徒(裸露)”“跣(赤脚)”“抢(碰,撞)”。

第

(2)句中重点词有:

前一个“以为(认为)”;

后一个“以为(成为)”。

11.通读【甲】【乙】选文,完成问题。

(1)

【甲】文中唐雎出使秦国的使命是:

__拒绝秦王以大易小__,【乙】文中唐雎出使秦国的目的是:

__让秦王出兵救魏国__,从中可以看出唐雎是一个__有胆有识,热爱祖国__的人。

【解析】本题考查对文章内容的理解和对人物形象的分析。

解答此题要联系文章主要内容进行分析。

【甲】文是节选部分,根据原文第一段的内容,秦王包藏祸心企图以大易小,侵吞安陵的土地,唐雎的使命就是拒绝秦王以大易小,维护国土的完整。

【乙】文中从唐雎的语言描写:

“老臣请出西说秦,令兵先臣出,可乎”可以得知此行唐雎的使命是让秦王出兵救魏国。

从唐雎的言行可见他是一个有胆有识,热爱祖国的人。

(2)《战国策》善记言,【甲】【乙】两文中的人物对话都非常精彩。

请分析下列句子的言外之意。

①天子之怒,伏尸百万,流血千里。

②魏来求救数矣,寡人知魏之急矣。

①句:

秦王用“伏尸百万,流血千里”的后果对唐雎进行战争恫吓,逼迫他答应自己的条件。

②句:

秦王表面上很尊敬唐雎,但真实的想法却是:

你们已经来过很多次了,我是不会出兵的,你就别再白费口舌了。

【解析】本题考查对句子言外之意的理解。

解答此题要在通晓文意的基础上,联系句子的上下文,推断句子隐含在表层含义下的深层含义。

①句中秦王用“伏尸百万,流血千里”表达天子之怒的严重后果,言外之意是对唐雎进行战争恫吓,逼迫他答应自己的条件。

②句中秦王说魏国派人求救已经很多次了,早就知道魏国紧急了,言外之意就是你就不要白费口舌了。

【参考译文】

秦国、魏国结为盟国。

齐国、楚国相约要攻打魏国,魏国派人向秦国求救,道路上魏国使者车子的顶盖彼此都望得见,秦国的救兵就是不出动。

魏国有个叫唐雎的人,年纪有九十多岁了,他对魏王说:

“老臣请求出使西方游说秦王,让救兵先于老臣从秦国出发,可以吗?

”魏王说:

“好吧。

”于是准备车辆送唐雎出发。

唐雎见到了秦王,秦王说:

“老先生疲惫不堪地从远方来到这里,很辛苦了。

魏国派人来求救已经好多次了,寡人知道魏国情况紧急。

”唐雎回答说:

“大王已经知道魏国情况紧急却不派救兵,这是为大王出谋划策的臣子太无能了。

再说魏国是一个拥有万辆兵车的大国,自称为秦国东方的藩国,接受秦国的冠带制度,每年春秋祭祀送来供品,认为秦国的强大足可以成为盟国。

现在齐国、楚国的军队已到了魏都的郊外,大王的救兵还没有赶到,魏国一旦形势紧急就将割让土地与齐国、楚国定约,大王即使想救魏国,哪里还来得及呢?

这是失去了一个拥有万辆兵车的盟国魏国,却增强了齐、楚两个敌国。

臣私下认为替大王出谋划策的臣子太无能了。

秦王感叹悔悟,马上发兵,日夜兼程奔赴魏国。

魏国能够再次得以保全,全仗唐雎游说的结果。

唐雎说信陵君

信陵君杀晋鄙,救邯郸,破秦人,存赵国,赵王自郊迎。

唐雎谓信陵君曰:

“臣闻之曰:

‘事有不可知者,有不可不知者;

有不可忘者,有不可不忘者’。

”信陵君曰:

“何谓也?

”对曰:

“人之憎我也,不可不知也;

吾憎人也,不可得而知也。

人之有德于我也,不可忘也;

吾有德于人也,不可不忘也。

今君杀晋鄙,救邯郸,破秦人,存赵国,此大德也。

今赵王自郊迎卒然见赵王愿君之忘之也。

“无忌①谨受教。

(节选自《战国策·

魏策》)

【注释】①无忌:

信陵君的名。

12.解释下列句中加点的词。

(1)破秦人__打败__

(2)唐雎谓信陵君曰__对……说__

(3)无忌谨受教__教诲__

【解析】本题考查对文言实词的解释。

本题可根据句意推断词语的意思。

打败了秦兵。

破:

打败。

唐雎对信陵君说。

谓:

对……说。

我谨遵教诲。

教:

教诲。

13.用“/”给下面的句子断句。

(限断两处)

今赵王自郊迎/卒然见赵王/愿君之忘之也

本题根据副词“卒然”、谓语动词“愿”即可正确断句。

14.用现代汉语翻译下列句子。

(1)事有不可知者,有不可不知者;

有不可忘者,有不可不忘者。

【答案】事情有不可以知道的,也有不可以不知道的;

有不可以忘记的,也有不可以不忘记的。

(2)人之憎我也,不可不知也;

【答案】别人憎恨我,不可以不知道;

我憎恨别人,是不可以让人知道的。

第

(1)句中重点词有“者(的)”。

第

(2)句中重点词有“憎(憎恶,厌恶)”。

15.读过本文后,你有什么感想或体会?

请结合生活实际简要阐述。

(建议答题字数:

80字左右)

一个人做了好事切不可居功自傲、于人有恩德的事不应放在心上,而应该谦虚谨慎。

这在社会生活中十分必要。

如果我们生活中的每一个人都能做到这样,那么我们的社会就是一个和谐、文明的社会。

【解析】本题考查阅读感想和体会。

根据对文中“事有不可知者,有不可不知者;

有不可忘者,有不可不忘者”的理解以及下文对其的具体说明,联系生活实际,阐述你从中得到的为人处世的启示即可。

答案不唯一,言之有理即可。

信陵君杀死了晋鄙,拯救了邯郸,打败了秦兵,保住了赵国,赵王亲自到郊外迎接他。

唐雎对信陵君说:

“我听人说:

‘事情有不可以知道的,也有不可以不知道的;

有不可以忘记的,也有不可以不忘记的’。

”信陵君说:

“(你)说的是什么意思呢?

”(唐雎)回答说:

“别人憎恨我,不可以不知道;

别人对我有恩德,不可以忘记;

我对别人有恩德,是不可以不忘记的。

如今您杀死了晋鄙,拯救了邯郸,打败了秦兵,保住了赵国,这是巨大的恩德。

现在赵王亲自到郊外迎接(您),(您)很快就会见到赵王了,(我)希望您能忘记救赵国这件事。

“我谨遵教诲。