岳麓版高中历史高三三轮考前基础篇第3课现代史通史整合练习Word下载.docx

《岳麓版高中历史高三三轮考前基础篇第3课现代史通史整合练习Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岳麓版高中历史高三三轮考前基础篇第3课现代史通史整合练习Word下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

④关于正确处理人民内部矛盾的问题

A.①②③④B.②③④

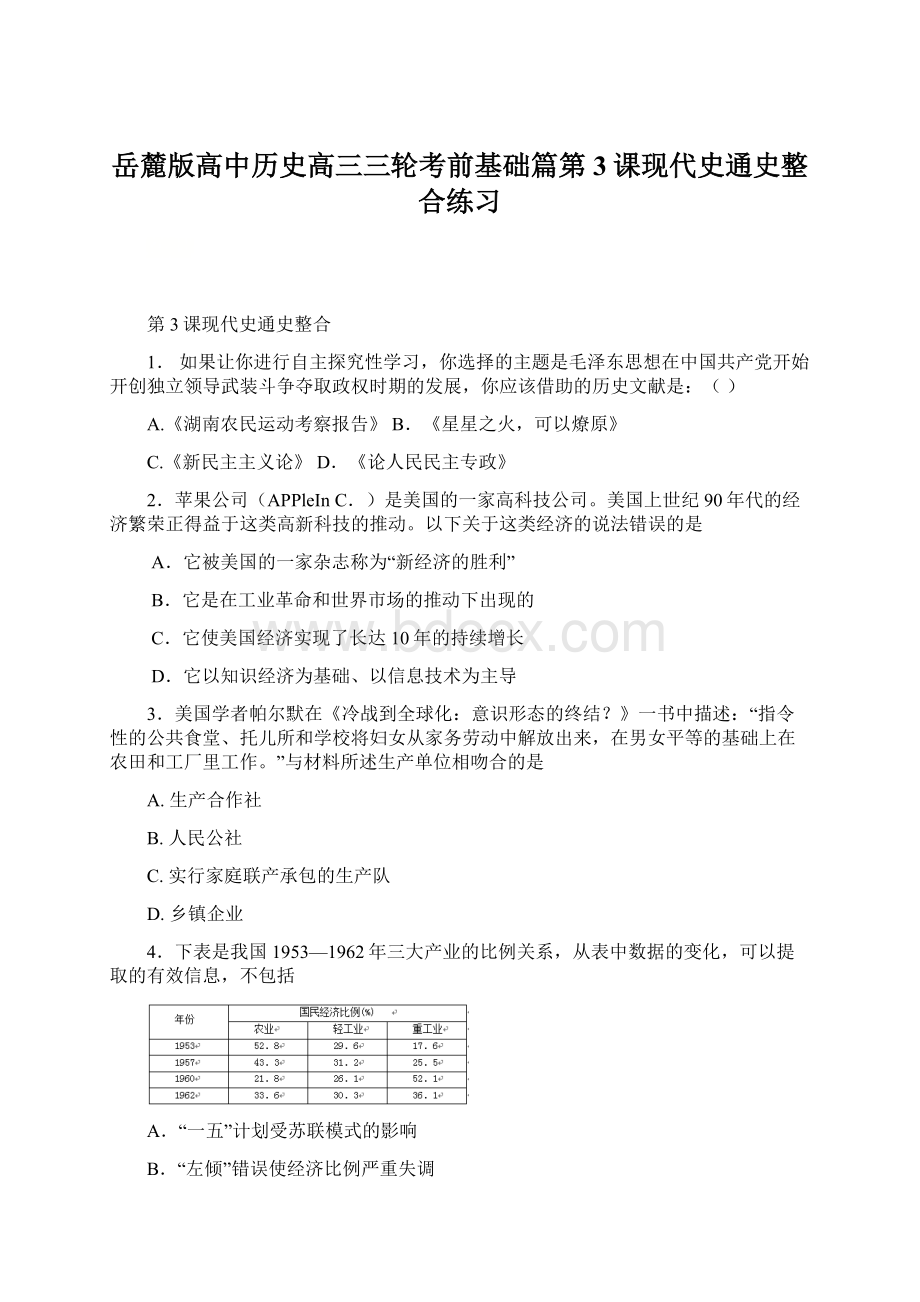

C.②④D.①②③

7.1962年,中国开始发行第三套人民币。

当时一角钱的纸币发行不久就经历了从图1到图2的变化。

你认为出现变化最有可能的原因是

(图1:

1962年发行的一角券)(图2:

1966年发行的1角券)

A.图1中的人群全部靠右行进,被认为犯了右倾的严重路线错误,图2进行了修正。

B.社会主义现代化建设的不断发展

C.我国工农联盟的社会基础

D.图1反应的是大跃进的成果,图2反应了在三年自然灾害后政策的调整

8.20世纪60年代以来,欧共体、亚太经合组织、北美自由贸易区等经济组织的相

继建立,反映了

A.反殖、反霸的时代主题B.地方保护主义盛行

C.经济全球化趋势D.发展中国家力量增强

9.“然而欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党之日炽,社会革命其将不远(孙文:

《<

民报>

发刊词》)。

”为避免重蹈西方覆辙,文章作者觉得必须实行

A.民主主义B.民族主义

C.民权主义D.民生主义

10.20世纪50年代后期到20世纪60年代末,我国把外交立足点转向两个中间地带:

亚非拉美是第一个,欧洲、北美加拿大、大洋洲是第二个中间地带,我国外交发生这一转向的原因是

A.亚非拉美国家实现了民族独立

B.西欧和日本开始挑战美国地位

C.国际力量出现分化,中苏关系恶化

D.苏联经济改革失败,美日欧形成鼎足

11.从中国历史看,20世纪的重大理论成果包括两部分内容:

一是孙中山的三民主义;

二是以毛泽东、邓小平为代表的领导人的理论创新,即毛泽东思想、邓小平理论。

这三大理论成果都

①具有时代精神

②是马克思主义传播的产物

③使中国社会发生了巨变

④改变了中国的社会性质

A.①②B.①③C.②④D.①③④

12.1929一1933年美国经济危机期间,俄亥俄州的示威者喊出了“我们必须夺取政权,建立工农共和国”的口号。

这最能说明这次危机

A.引发了政治危机B.加剧了世界的紧张局势

C.严重破坏生产力D.促进政府调整经济政策

13.下面是著名绘画《马拉之死》,此画所属的西方画派的绘画特征是

A.精确的素描技术和柔妙的明暗色调B.强调人对外界物体的光和影的感觉和印象

C.深刻而全面地展现现实生活D.变形的形体相互交错、拼贴组成了一种混乱的视觉效果

14.1932-1933,英国和比利时的失业率为22%-23%,瑞典的失业率为24%,美国的失业率为27%,奥地利的失业率为29%,挪威的失业率为31%,丹麦的失业率为32%,德国的失业率更高达44%以上。

对此理解正确的是

A.此次经济危机波及范围广泛B.失业问题是经济危机爆发的信号

C.在危机中损失最大的是德国D.英国和比利时的经济实力更为雄厚

15.历史地图包含丰富的政治、经济和文化信息。

有关下面两幅地图的信息,不合理的是

中华民国对外开放图(1917)中国改革开放示意图

A.两者都是从东南沿海开始逐步向全国扩展

B.前者开放无规律、无计划,是被迫;

后者有计划、逐步开放,是主动

C.长江流域和黄河流域都是对外开放的重点地区

D.前者开放的区域具有不彻底性;

后者是全方位、多层次、点线面结合

16.2012年3月4日,广东汕尾乌坎村重新选举第五届村民委员会,党总支书记林祖銮当选村委主任。

乌坎村委会民主选举的事例是

A.我国民主政治建设史上的里程碑

B.我国基层民主不断发展的成功范例

C.21世纪我国政治体制改革的新成就

D.新时期学习西方民主政治制度的结果

17.下图是20世纪60年代以来我国出版的世界通史教材对世界近代史的开端先后出现三种主要分法;

下列推断不正确的是

A.不同史观导致不同的历史分期

B.重大历史事件具有标志性意义

C.历史分期受到时代变化的影响

D.观点②代表了革命史观的主张

18.有学者对联共(布)中央政治局每年数百个讨论的议题进行统计发现,涉及中国或中共的议题,1945~1948年每年只有4~5个,而1949年便陡然增加到70个。

这一变化的主要原因是

A.中国政局变化B.冷战重心东移

C.朝鲜半岛分裂D.意识形态相同

19.新中国成立后,人民政府将归绥(归顺、平定之意)改为呼和浩特(意为青色的城);

迪化(开导、教化之意)改为乌鲁木齐(意为优美牧场),这说明新中国()

A.重视对生态环境的保护B.实施民族区域自治

C.贯彻各民族平等的原则D.尊重少数民族风俗习惯

20.受基督教道德和社会达尔文主义影响,当时大部分美国人都认为“贫穷是穷人自己的过错,失业是由于人们不愿意工作”,因此“失业的人自觉羞愧”。

经济危机期间,罗斯福为此而采取的主要措施是()

A.调整劳资关系B.以工代赈

C.完善社会保障体系D.直接救济

21.阅读材料,回答问题

材料一(1784年)美国商船“中国皇后”号掀开了中美两国直接贸易史的第一页。

在此贸易阶段,是以互惠互利、以物易物为主,美国输往中国的主要商品有皮毛、人参和棉花等特产和原料,而换取中国的茶、丝和土布等初级产品。

……当时的中美贸易,中方一直处于出超地位。

美国为补偿这一贸易差额,先是用白银,其后用英国棉布,最后乃至走私鸦片。

这也就是说,中美贸易关系开始由对等互惠的关系向不对等方面倾斜。

……19世纪后半叶中国对美有限的制成品输出日渐缩减,原料及半制成品输出则不断增加,从而使中国逐渐地成为美国工业化产品的原料市场。

相反,美国对华出口的初级产品显著减少,而钢铁、机械、煤油等制造品增加十分迅速。

从1895年开始,中国对美贸易由出超转为入超。

——《中美贸易:

历史反省与未来展望》

(1)根据材料一归纳18世纪到19世纪末中美贸易的变化,从美国的角度分析发生变化的原因

材料二据统计,从1941年5月至战争结束,美国对华的租借物资及劳务总计约为8.46亿美元,其中枪炮弹药、飞机、坦克、车辆、船舰及各种军用装备价值为5.17亿美元,其余基本为工农业商品和各类劳务开支。

——《美中关系白皮书》

(2)材料二反映了什么情况,结合所学知识分析原因。

材料三1972—1985年中美贸易的简表

年份

美国对华出口(百万美元)

中国对美出口(百万美元)

1972年

60

32

1975年

304

156

1980年

3,755

1,059

1985年

3,855

3,840

(3)依据上表概括1972年-1985年中美贸易的状况,结合所学知识说明变化的原因。

22.社会出现困难局面的时刻,适时作出改变往往效果显著。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一1921年列宁说:

“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则尝试已经失败了。

……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。

”

——引自《苏联兴亡史》

材料二我们最重大的首要任务,是使人民有工作可做……由政府本身直接募工,可以部分地完成这一任务,政府对待这项任务就像对待战争的紧急状态一样。

——罗斯福就职演说(1933年3月4日)

材料三计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。

计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;

市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。

计划和市场都是经济手段。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,指出列宁所说“简捷、迅速、直接的办法”是指哪一经济政策?

体现“退到国家资本主义上去”思想的经济政策又是什么?

试分析后者的实质。

(2)结合材料二和所学知识,指出罗斯福新政中能直接“使人民有工作可做”的措施是什么?

该措施除增加就业外还有什么重要作用?

(3)概括材料三的主要观点。

据此我国的经济体制改革确立了怎样的目标?

(4)从以上三者的“改变”当中,关于经济体制改革我们可以获得哪些启示?

参考答案

1.

【解析】

试题分析:

本题考查学生对毛泽东著作的准确记忆,题干中毛泽东思想在抗日战争和解放战争时期指的是1937年—1949年,而由已学史实可知《湖南农民运动考察报告》写于大革命时期(1924—1927);

《论十大关系》1956年4月25日发表,刊登于《人民日报》1976年12月26日第一版;

《中国的红色政权为什么能够存在?

》是写在中共开创独立领导武装斗争夺取政权的新局面出现在1927年大革命失败后;

《新民主主义论》创作与抗日战争时期,由此分析B符合题意,故选B。

考点:

20世纪以来重大理论成果·

毛泽东思想·

毛泽东思想的形成

【名师点睛】毛泽东思想的形成过程

发端时期:

中国共产党创建到国民革命时期。

毛泽东对中国革命的基本问题——农民问题极为关注。

先后撰写《中国社会各阶级的分析》、《湖南农民运动考察报告》等文章,提出农民是无产阶级最广大和最忠实的同盟军,无产阶级对民主革命的领导权和进行农村革命的伟大意义。

形成时期:

井冈山时期。

标志是毛泽东提出农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。

体现了中国共产党人坚持从中国革命的实际出发,以革命的首创精神和巨大的理论勇气探索中国革命的道路。

主要著作:

》、《井冈山的斗争》、《星星之火,可以燎原》。

成熟时期:

延安时期。

标志是新民主主义革命理论的完整阐述,1945年中共七大正式确认毛泽东思想为党的指导思想。

《论持久战》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《论联合政府》。

这些著作对中国革命的性质、对象、任务、动力和前途等进行了系统论述。

新发展:

新中国成立后。

标志是对社会主义革命和建设道路的探索。

主要内容:

①提出人民民主专政的理论;

②社会主义工业化和社会主义改造同时并举的理论;

③正确处理敌我矛盾和人民内部矛盾;

④以农业为基础,正确处理重工业同农业、轻工业的关系。

《论人民民主专政》、《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》。

2.B

【解析】根据题干和所学知识可知,上世纪90年代美国推行知识经济,以信息技术为主导,推动了美国经济持续的繁荣,故ACD正确。

知识经济不是工业革命的产物,B错误,符合设问,所以选B。

3.B

【解析】材料“指令性的公共食堂、托儿所和学校将妇女从家务劳动中解放出来”并结合所学知识可知,人民公社运动时期,实行集体劳动,吃大锅饭,实现了“一大二公”的特点,所以将妇女从家务劳动中出来,故B项正确。

A项合作社并不是全部公有,吃公共食堂;

CD项是改革开放后的农村经济改革的内容。

点睛:

料“指令性的公共食堂、托儿所和学校将妇女从家务劳动中解放出来”是解题的关键。

4.D

根据图中1953和1957年三大产业的关系可以看出,农业比例下降,轻工业略有上升,重工业上升,表明国家优先发展重工业,这是受到斯大林模式的影响,故A项正确,与题意不符;

根据1960年三大产业的比例来看,农业大幅下降,重工业大幅上升,国民经济比例严重失调,这是大跃进和人民公社化等“左倾”错误造成的,故B项正确,与题意不符;

1962年,农业比例上升,重工业比例大幅下降,国民经济比例趋向平衡,这说明中央经济八字方针收到了良好效果,故C项正确,与题意不符;

国有企业改革开始于1984年,故D项错误,与题意相符。

中国特色社会主义建设的道路•家庭联产承包责任制和国有企业改革•城市经济体制改革

5.D

本题考查学生分析材料能力。

题目所问是美元中心地位逐渐动摇的原因,根本原因是美国实力的相对削弱,客观上是因为苏联、日本、欧盟的挑战,中国的崛起虽然促进了经济全球化,但是还不具有瓦解美元的实力,因此本题选D选项。

第二次世界大战后世界经济的全球化趋势·

世界经济区域集团化·

美国霸主地位的丧失

6.C

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

而通过材料不难发现,①中国革命分两步走战略和③国家政权理论是毛泽东思想在建国前的的思想,②三大改造政策和④关于正确处理人民内部矛盾的问题才是毛泽东思想在建国后的新发展的表现。

20世纪以来中国重大思想理论成果·

毛泽东思想在建国后的新发展

7.A

从材料中的两幅图片来看,版面发生的最明显的变化是图片中人群行走的方向发生了变化,从向右走变成了向左走,结合1966年文革爆发,左倾错误进一步发展,故选A。

BC项明显错误,材料无法体现;

D项错误,由于大跃进等错误,1959——1961年我国面临严重经济困难,三年自然灾害后政策的调整是指60年代初八字方针的提出。

现代中国的政治建设与祖国统一·

“文化大革命”·

“文化大革命”对民主法制的践踏

。

8.C

【解析】上述经济组织的建立是经济区域集团化的表现,而经济区域集团化的发展趋势是经

济全球化,所以反应了全球化趋势。

9.D

本题主要考查的是对材料的理解分析能力。

根据材料“社会革命其将不远”并结合所学知识可知,材料主要体现了民生主义。

所以答案选D。

近代中国的民主革命·

辛亥革命·

三民主义

10.C

【解析】试题分析:

20世纪50年代后期到60年代末,正好是美苏冷战的时期,当时中苏关系破裂,中美关系没有解冻,在美苏两强之下,中国外交要打开局面,只有改善与两强国之外的其他国家的关系,而这时亚非拉美和欧洲、北美加拿大、大洋洲在逐渐崛起过程中,所以把外交立足点定位为两个中间地带,故选C。

A说法并不完全正确,亚非拉美国家的独立运动正在进行中,还没有最终实现,故排除A;

B出现在20世纪70年代初,与题干时间不符;

D的说法也不符合题干所述时间,故排除。

现代中国的对外关系•••••••••••••••新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则••••••••••••••••20世纪50年代后期到60年代末的外交

11.B

【解析】根据材料信息,结合所学知识可知这三大理论成果都是时代的产物,所以都具有时代精神,这三大理论成果使中国出现了三大巨变,所以都使中国社会发生了巨变

,选B是符合题意的,正确;

孙中山的三民主义是资产阶级思想,不是马克思主义传播的产物,选项A错在含②,不符合题意,排除;

选项C错在含②,不符合题意,排除;

孙中山的三民主义、邓小平理论均没改变中国的社会性质,选项D错在含④,不符合题意,排除;

故本题选C。

【名师点睛】本题解题的关键点在于从阶级属性上分析孙中山的三民主义是资产阶级的思想,孙中山的三民主义也没有改变社会性质。

12.A

本题考查学生解读史料获取信息的能力,旨在考查经济危机对世界政治的影响。

经济危机爆发引起各国政治的变动,经济危机引发“夺取政权,建立工农共和国”这样的政治危机,A项正确。

其他三项材料中没有体现。

罗斯福新政与当代资本主义·

“自由放任”的美国·

1929-1933年美国经济危机

13.A

【解析】根据题干和所学知识可知,《马拉之死》属于“古典主义”绘画流派,古典主义绘画偏重理性,注意形式的完美,重视线条的清晰和完整,A项正确。

B项是属于印象派美术的特点,排除。

C项属于现实主义美术的特点,排除。

D项属于现代美术的特点,排除。

综上所述,本题正确答案为A。

解决本题的关键是熟悉“《马拉之死》”是哪个时期哪个画派的作品即可知道答案。

14.A

1929年至1933年经济危机出现的信号是股市的崩溃,所以B项错误。

材料反映的只是失业率的信息,所以不能得出C项的结论。

D项明显错误,故答案选择A项。

15.C

1917年和新中国的改革开放都是从沿海向内地,沿海、沿江是开放重点;

中华民国是半殖民地、对外开放无规律、无计划,是被迫的,新中国的改革开放有计划、逐步开放,是主动,全方位、多层次、点线面结合。

经济结构的变动与资本主义的曲折发展·

民国时期民族工业的曲折发展·

中华民国对外开放;

中国特色社会主义建设的道路·

对外开放格局的初步形成·

中国改革开放。

16.B

根据所学,题中反映的是基层民主,类似于雅典的直接民主,故选B。

A与新中国成立初期的民主制度相关,C错在政治体制改革,D错在它与西方民主制度无关。

改革开放以来民主与法制的建设·

基层民主选举

17.D

这是否定题。

不同史观导致不同的历史分期,因此观点①是英国资产阶级革命的政治角度来划分;

观点②是从新航路开辟的经济角度进行划分的;

观点③是从文艺复兴的思想文化角度来划分的。

但不管是哪种划分,都是以重大历史事件为标志,也受到时代变化的影响。

综上所述,A、B、C都是正确的,D说法有误,答案选D。

史学理论与常识·

史学观念·

世界近代史的划分

18.A

解答此题关键是对时间的认识“1949年”。

这一年,中国三大战役结束,国民党的主力基本上被消灭;

渡江战役,推翻了国民政府的统治;

新政协召开,建立了新中国。

中国的政局发生了天翻地覆的变化。

所以应选A。

B说法错误;

早在1945年,朝鲜半岛就已分裂,故排除C;

D不是主要因素。

近代中国的民主革命•民主革命的胜利•影响

19.C

本题考查的是对材料的理解分析能力。

材料中归绥有归顺、平定之意,体现了古代民族歧视的民族政策,而呼和浩特、乌鲁木齐等称谓则没有民族歧视的体现。

所以答案选C。

民主政治制度的建设·

民族平等的原则

20.B

本题考查的是罗斯福新政的措施,旨在考查解读材料、准确判断的能力。

根据材料信息“贫穷是穷人自己的过错,失业是由于人们不愿意工作”、“失业的人自觉羞愧”,结合所学知识,材料揭示的是罗斯福新政关于解决就业方面的措施,大力兴办公共工程,推行“以工代赈”,B项符合史实和题意,正确;

A项属于解决工人工时等方面的措施,从属于保障工人权益范畴,与题干“解决就业”主旨不符,排除;

C项属于社会保障,排除;

D项不符合罗斯福新政史实,不是直接救济,而是“以工代赈”,排除。

故选B。

罗斯福新政与当代资本主义的新变化·

1929年至1933年资本主义世界经济危机·

罗斯福新政的措施

21.

(1)变化:

由互惠互利到不对等(‘鸦片走私’‘商品输出’);

美国初级产品显著减少,制造品增加;

美国由入超到出超。

原因:

两次工业革命,殖民扩张

(2)美国对华援助,支持中国抗战。

抗日战争是世界反法西斯战场的重要组成部分,世界反法西斯同盟的形成,美日矛盾

(3)变化:

中美贸易迅速增加;

由逆差到平衡

中美关系正常化;

改革开放以来中国经济的发展

(1)第一小问,由材料“此贸易阶段,是以互惠互利、以物易物为主”、“其后用英国棉布,最后乃至走私鸦片”和“中国对美贸易由出超转为入超”,可见,变化可以归纳为:

第二小问,美国对华贸易的取得优势的原因,结合所学,工业革命爆发于英国,扩展到欧美。

没有吸收工业革命的成果,采用机器生产,商品物美价廉,所以逐渐占领中国市场。

除此之外,美国是通过殖民扩张而取得对华贸易的优势。

(2)第一小问,由材料“1941年5月至战争结束,美国对华的租借物资及劳务…….其中枪炮弹药、飞机、坦克、车辆、船舰及各种军用装备价值”,可见材料反映美国对华援助,支持中国抗战。

第二小问原因,首先中国抗日战争的重要性,是世界反法西斯战场的重要组成部分。

其次,1942年元旦,世界反法西斯联盟成立,美国有义务援助同盟国。

第三,日本的侵略扩张,激化了美日矛盾。

所以可以表述为:

抗日战争是世界反法西斯战场的重要组成部分,世界反法西斯同盟的形成,美日矛盾逐渐尖锐。

(3)第一小问,由材料“1972—1985年中美贸易的简表”可知,1985年前,中美贸易总值比较小,而且中国贸易逆差明显。

1985年,中美贸易总值比较大;

而且中美贸易相对平衡。

第二小问,结合所学,中美关系正常化;

改革开放以来中国经济的发展,所有这些,推动中美贸易的发展。

22.

(1)战时共产主义政策;

新经济政策;

在国家掌握经济命脉的前提下,一定范围内恢复和发展资本主义。

(2)以工代赈;

刺激生产和消费。

(3)计划和市场都是经济手段,不是社会主义与资本主义的本质区别;

建立社会主义市场经济体制的目标。

(4)改革要符合本国国情;

改革应注意计划与市场相结合;

改革要遵循经济发展规律;

改革能够推动社会发展。

(1)根据“我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则尝试已经失败了”结合所学知识可知,经济政策是战时共产主义政策;

“必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去”表明利用资本主义的商品货币关系发展社会主义经济,经济政策是新经济政策;

联系所学知识回答新经济政策的实质。

(2)联系所学知识可知,“使人民有工作可做”的措施是以工代赈;

结合所学知识回答以工代赈的作用即可。

(3)根据“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别”“计划和市场都是经济手段”概括得出观点;

联系所学知识回答即可。

(4)可从国情、计划与市场关系、经济规律、社会发展等角度分析。