经典文言文阅读训练.docx

《经典文言文阅读训练.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经典文言文阅读训练.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

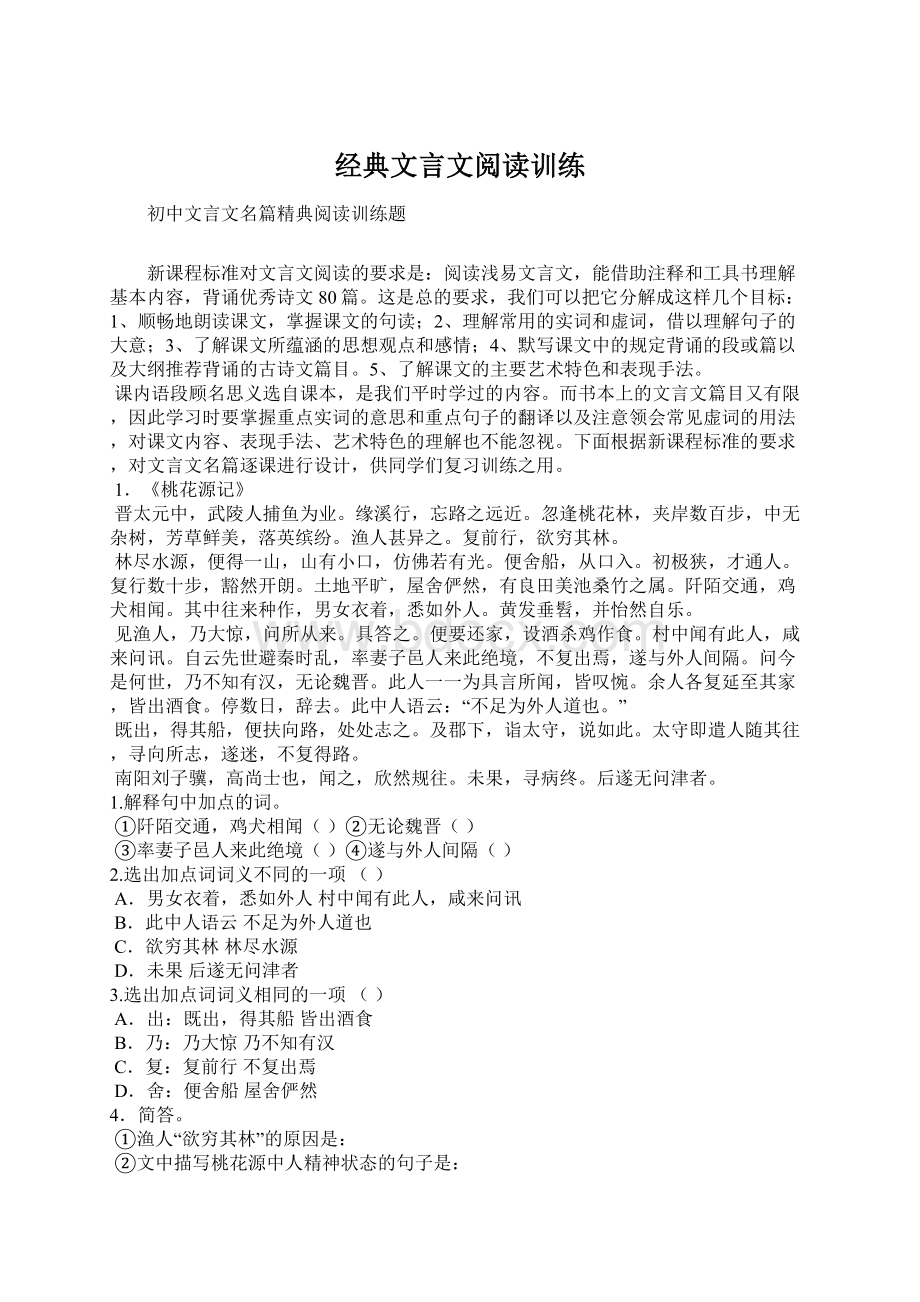

经典文言文阅读训练

初中文言文名篇精典阅读训练题

新课程标准对文言文阅读的要求是:

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,背诵优秀诗文80篇。

这是总的要求,我们可以把它分解成这样几个目标:

1、顺畅地朗读课文,掌握课文的句读;2、理解常用的实词和虚词,借以理解句子的大意;3、了解课文所蕴涵的思想观点和感情;4、默写课文中的规定背诵的段或篇以及大纲推荐背诵的古诗文篇目。

5、了解课文的主要艺术特色和表现手法。

课内语段顾名思义选自课本,是我们平时学过的内容。

而书本上的文言文篇目又有限,因此学习时要掌握重点实词的意思和重点句子的翻译以及注意领会常见虚词的用法,对课文内容、表现手法、艺术特色的理解也不能忽视。

下面根据新课程标准的要求,对文言文名篇逐课进行设计,供同学们复习训练之用。

1.《桃花源记》

晋太元中,武陵人捕鱼为业。

缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

渔人甚异之。

复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。

未果,寻病终。

后遂无问津者。

1.解释句中加点的词。

①阡陌交通,鸡犬相闻()②无论魏晋()

③率妻子邑人来此绝境()④遂与外人间隔()

2.选出加点词词义不同的一项()

A.男女衣着,悉如外人村中闻有此人,咸来问讯

B.此中人语云不足为外人道也

C.欲穷其林林尽水源

D.未果后遂无问津者

3.选出加点词词义相同的一项()

A.出:

既出,得其船皆出酒食

B.乃:

乃大惊乃不知有汉

C.复:

复前行不复出焉

D.舍:

便舍船屋舍俨然

4.简答。

①渔人“欲穷其林”的原因是:

②文中描写桃花源中人精神状态的句子是:

③文中总写渔人感受的一个词是:

④“不足为外人道也”的原因是:

5.“桃花源”是陶渊明虚构的理想的理想境界,既然是不存在的,作者为什么还要写它呢?

请用简短的话回答。

2.爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人盛爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣。

1.解释句中加点的词。

①自李唐来()②不蔓不枝()

③可远观而不可亵玩焉()④可爱者甚蕃()

⑤予谓菊,花之隐逸者也()⑥宜乎众矣()

2.选出加点词词义不同的一项()

A.何:

同予者何人何陋之有

B.可:

可远观而不可亵玩焉可以调素琴

C.独:

晋陶渊明独爱菊予独爱莲之出淤泥而不染

D.之:

水陆草木之花莲之爱

3.下面分析不准确的一项是()

A.“中通外直,不蔓不枝”比喻君子通达事理,行为方正。

B.“香远益清,亭亭净植”比喻君子志洁行廉,芳名远播。

C.“可远观而不可亵玩焉”比喻君子不可能受到大多数人的理解。

D.“出淤泥而不染,濯请涟而不妖”比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自诩.

4.简答。

①比喻君子不同流合污的句子是:

②比喻君子美名远扬的句子是:

5.文中最能概括莲的高贵品质的一句话是:

6.这篇文章在写法上一个突出特点是:

3.陋室铭

山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:

何陋之有?

1.解释下列加点的词在文中的意思。

①有仙则名()②惟吾德馨()

③谈笑有鸿儒()④无案牍之劳形()

2.下列句子,朗读停顿划分有误的一项是()

A.山不/在高,有仙/则名B.苔痕/上阶绿,草色/入帘/青

C.无丝竹/之乱耳,无案牍/之劳形D.南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭

3.用原文语句回答问题。

①表现室主人交往之雅的语句是:

②作者认为陋室不陋的原因是:

4.作者是从哪几方面描写陋室的?

5.选出理解不正确的一项()

A.“龙”和“仙”是比喻道德高尚的人。

B.“苔痕上阶绿,草色入帘青”渲染了居室恬静的气氛。

C.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”表现了作者对知识分子的歌颂,对无学问之人的鄙薄。

D.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”反映了室主人对世俗生活的厌弃。

6.文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,到底这屋子陋还是不陋呢?

4.三峡

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:

“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

”

1.解释下面加点的字。

①虽乘奔御风不以疾也()②属引凄异()

2.选出加点词词义相同的一项()

A或:

或王命急宣或以钱币乞之

B林:

青林翠竹林寒涧肃

C绝:

哀转久绝沿溯阻绝

D素:

素湍绿潭可以调素琴

3.请分别概括三峡四个季节的特点。

①夏季:

②春冬:

③秋季:

4.填写出描写三峡形势的语句。

①体现三峡长的语句是:

②体现三峡险的语句是:

③体现三峡窄的语句是:

④表现山河秀丽的语句是:

5.文中的“良多趣味”指的是什么?

6.文末引用渔歌的作用是什么?

5.记承天寺夜游

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人耳。

1.解释加点的词。

①念无与为乐者()②但少闲人如吾二人者()

③怀民亦未寝()④水中藻荇交横()

2.从划波浪线的句子中找出记叙的六要素。

时间:

地点:

人物:

起因:

经过:

结果:

3.将下面的句子翻译成现代汉语。

①何夜无月?

何处无竹柏?

②相与步于中庭

4.你如何理解“但少闲人如吾两人耳”一句的含义。

6.与朱元思书

风烟俱净,天山共色。

从流飘荡,任意东西。

自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。

游鱼细石,直视无碍。

急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树。

负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。

泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

1.下列句中没有古今异义词的一项是()

A.游鱼细石,直视无碍B.经纶世务者,窥谷忘反

C.从流飘荡,任意东西D.争高直指,千百成峰

2.下列句中加点字词不属于词类活用的一项是()

A.急湍甚箭,猛浪若奔B.从流飘荡,任意东西

C.疏条交映,有时见日D.风烟俱净,天山共色

3.解释下列加点的词。

①水皆缥碧()②互相轩邈()

③好鸟相鸣()④经纶世务者()

4.简答。

①描写富春山全貌的句子是:

②用夸张手法写水的清澈、透明的句子是:

③用比喻的手法写水的动态美的句子是:

④含蓄表现作者鄙弃名利思想感情的句子是:

5.下列说法有误的项是()

A.本文生动简洁地描写了富阳、桐庐一带富春江上优美的景色,抒发了作者向往自然、厌弃尘欲的心态。

B.第①段是总写,巧妙地融写景、叙事,议论、抒情于一体,为全文奠定了宁静淡泊的基调。

C.第②段前后两个层次形成了鲜明地对照,通过对照,反映了江水的动静变化,补充了富春江的特色。

D.第③段先描写群山的静态美,再铺写山中的各种声音,这是以静写闹,显示春天山中热闹的景象。

7.五柳先生传

先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。

闲静少言,不慕荣利。

好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

性嗜酒,家贫不能常得,亲旧知其如此,或置酒而招之。

造饮辄尽,期在必醉。

既醉而退,曾不吝情去留。

环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。

常著文章自娱,颇示己志。

忘怀得失,以此自终。

赞曰:

黔娄之妻有言:

“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

”其言,兹若人之俦乎?

衔觞赋诗,以乐其志。

无怀氏之民欤?

葛天氏之民欤?

(选自《五柳先生传》)

1.选出词义完全相同的一项 ( )

A.之:

①无怀氏之民欤 ②葛天氏之民欤

B.其:

①亦不详其姓字 ②其言,兹若人之俦乎

C.焉:

①因以为号焉 ②且焉之土石

D.以:

①以此自终 ②以乐其志

2.解释句中加点的词。

①先生不知何许人也()②亲旧知其如此()

③箪瓢屡空,晏如也()④环堵萧然,不蔽风日()

3.根据课文内容填写。

①表现五柳先生喜爱读书的句子是:

②五柳先生名号的由来是:

③全文的中心句是:

4.详读全文,可以看出陶渊明是怎样一个人?

5.选出理解有误的一项 ( )

A.本文是陶渊明托名的自传,五柳先生的形象就是作者的自画像。

B.文章主要讲述了作者(自己)读书、饮酒、写文章的三大志趣。

C.文章在写作上最大的特点是多用否定句,突出了其高洁的志趣和人格,使笔调诙谐。

D.文章最后两句设问的话是赞语的实质,与“不慕名利”想照应,体现了先生的特点和优点。

8.马说

世有伯乐,然后有千里马,千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗死于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

1.下列加点词词义相同的一项。

()

A.虽有千里之能安求其能千里也

B.策之不以其道执策而临之

C.故虽有名马故时有物外之趣

D.一食或尽粟一石食不饱,力不足,才美不外见

2.根据下列提示填写相应的词句。

①表明造成千里马“欲与常马等不可得”的原因的句子是:

②第三文字的中心句是:

③引人深思,描绘千里马被埋没的具体情形的句子是:

④表达全文主旨的句子是:

3.下面品析不准确的一项。

()

A.文章共用十一个“不”淋漓尽致地揭露了“食马者”的无知与平庸愚妄。

B.第一、二、三段结尾的三个“也”