我所敬仰的蔡元培先生全实.doc

《我所敬仰的蔡元培先生全实.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《我所敬仰的蔡元培先生全实.doc(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

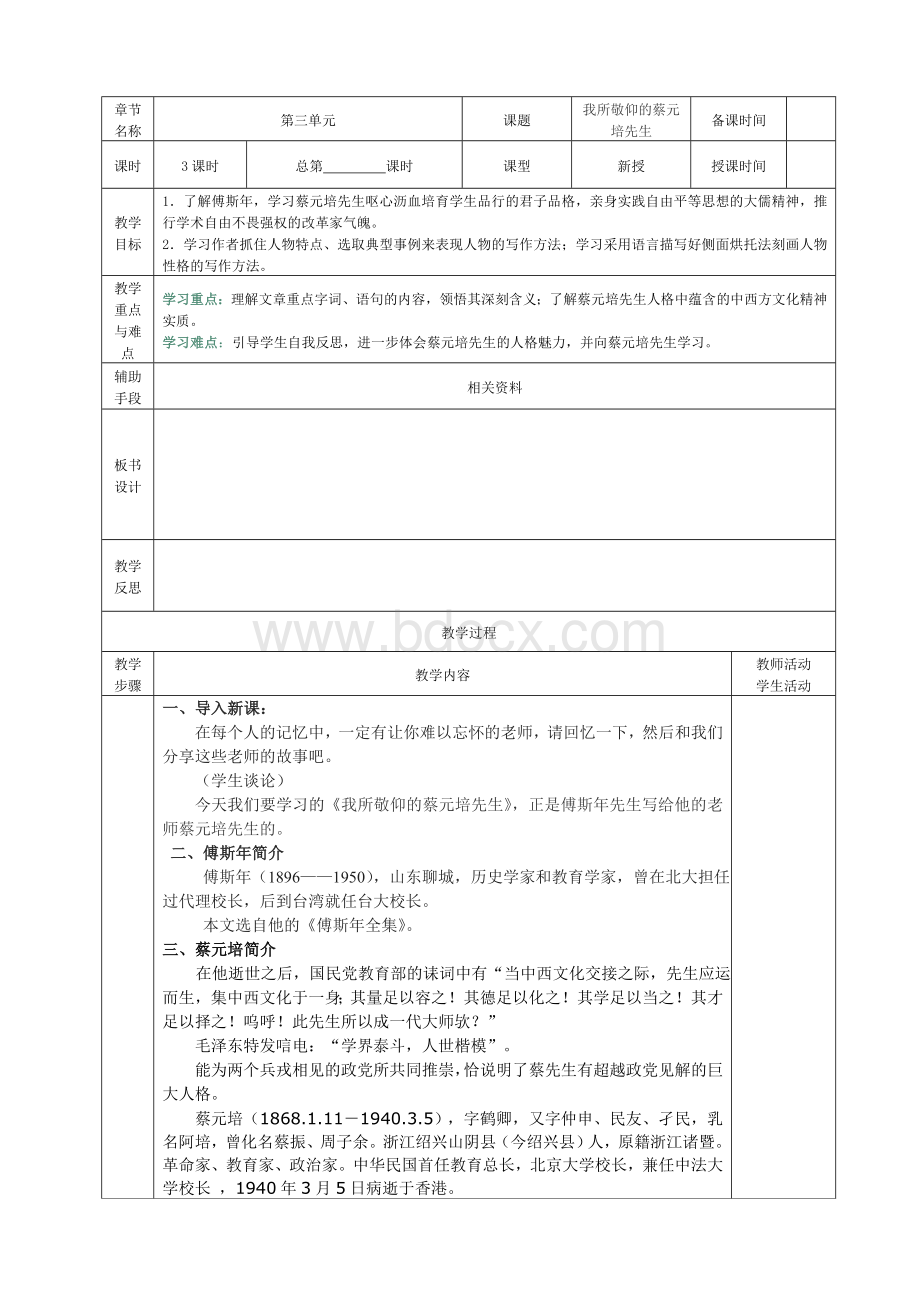

章节

名称

第三单元

课题

我所敬仰的蔡元培先生

备课时间

课时

3课时

总第课时

课型

新授

授课时间

教学

目标

1.了解傅斯年,学习蔡元培先生呕心沥血培育学生品行的君子品格,亲身实践自由平等思想的大儒精神,推行学术自由不畏强权的改革家气魄。

2.学习作者抓住人物特点、选取典型事例来表现人物的写作方法;学习采用语言描写好侧面烘托法刻画人物性格的写作方法。

教学重点与难点

学习重点:

理解文章重点字词、语句的内容,领悟其深刻含义;了解蔡元培先生人格中蕴含的中西方文化精神实质。

学习难点:

引导学生自我反思,进一步体会蔡元培先生的人格魅力,并向蔡元培先生学习。

辅助

手段

相关资料

板书

设计

教学

反思

教学过程

教学

步骤

教学内容

教师活动

学生活动

一、导入新课:

在每个人的记忆中,一定有让你难以忘怀的老师,请回忆一下,然后和我们分享这些老师的故事吧。

(学生谈论)

今天我们要学习的《我所敬仰的蔡元培先生》,正是傅斯年先生写给他的老师蔡元培先生的。

二、傅斯年简介

傅斯年(1896——1950),山东聊城,历史学家和教育学家,曾在北大担任过代理校长,后到台湾就任台大校长。

本文选自他的《傅斯年全集》。

三、蔡元培简介

在他逝世之后,国民党教育部的诔词中有“当中西文化交接之际,先生应运而生,集中西文化于一身;其量足以容之!

其德足以化之!

其学足以当之!

其才足以择之!

呜呼!

此先生所以成一代大师欤?

”

毛泽东特发唁电:

“学界泰斗,人世楷模”。

能为两个兵戎相见的政党所共同推崇,恰说明了蔡先生有超越政党见解的巨大人格。

蔡元培(1868.1.11-1940.3.5),字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,曾化名蔡振、周子余。

浙江绍兴山阴县(今绍兴县)人,原籍浙江诸暨。

革命家、教育家、政治家。

中华民国首任教育总长,北京大学校长,兼任中法大学校长,1940年3月5日病逝于香港。

蔡元培之父蔡光普以经营钱庄为业,为人温柔敦厚,其母周氏“贤德而能”,坚强刚毅。

蔡元培早年丧父(1878年,蔡元培11岁),在母亲周氏和叔叔、舅舅的抚育之下长大成人。

蔡元培17岁中秀才,18岁在家乡设馆教书,光绪十五年(1889)中举人。

1892年补殿试,为进士及弟,授翰林院庶吉士,1894年补翰林院编修,进入朝廷的“储才之地”,享有很高的声誉。

但蔡元培对做官不感兴趣,并在寓所写下“都无做官意,唯有读书声”的人生箴言,借助翰林院所藏图书,大量阅读中国传统的经史子集,大量涉猎西学,成为一位中西兼学的饱学之士。

1895年中日甲午战争失败后,潜心研究日语、西学,竭力寻求救国安邦之道。

1898年积极支持康梁的变法维新运动,戊戌变法失败后,深感清廷已“无可希望”,从此断然弃官南下,回到绍兴,任中西学堂监督,从事教育。

1902年与章太炎等人在上海发起组织中国教育会,任会长。

同年,创办爱国女学和爱国学社。

思想从康梁的改良主义思想走向孙中山的民主革命路线。

1907年赴德留学,先在柏林习德语,后到莱比锡大学学习哲学、心理学,在世界文明研究所研究世界文明,深受尼采唯心主义哲学影响,在德国的留学生活对他日后改造北京大学,形成独具特色的教育思想产生了决定性的影响。

1912年南京临时政府成立,蔡元培出任教育总长。

发表《对于教育方针之意见》一文,提出军国民教育,实利主义教育、公民道德教育、世界观教育和美育五育并举的教育方针。

1916年回国,1917年出任北京大学校长。

以“思想自由,兼容并包”的自由主义思想对北大进行卓有成效的改革。

1927年正式辞去北京大学校长一职,参加国民党南京政府,先后任大学院院长、中央研究院院长、监察院院长等职。

1940年病逝于香港,享年73岁,被毛泽东誉为“学界泰斗,人世楷模”。

三次婚姻

蔡元培是中国近代史上著名的教育家、思想家。

他一生经历了3次婚姻,这3次婚姻正好印证了蔡元培一生思想的变革,也印证了中国近代史的变迁。

第一次婚姻

父母之命性格不合婚礼之前从未见面 1889年,蔡元培迎娶了他的第一位夫人王昭。

蔡元培的第一次婚姻,可以说完全是奉父母之命、媒妁之言的旧式婚姻,此时的蔡元培在婚礼之前甚至从来没有和王昭见过面。

王昭有洁癖,而且花钱极节省,但蔡元培却生性豪放、不拘小节,他更有大男子主义,常常要求王昭在所有事情上对他无条件服从,两人婚后经常发生口角。

1900年,接受了西方新思想的蔡元培开始重新思考女权的定义,他写出了《夫妻公约》,重新调整与妻子王昭的关系,这对结婚十多年的夫妻逐步互相理解、修复感情的裂痕。

可惜好景不长,就在这一年王昭因病离开了人世。

第二次婚姻

蔡元培和黄仲玉及子女 王昭去世的时候蔡元培刚满33岁,在江浙一带的知识界已经颇有名气了, 来他家里提亲的人踏破了门槛。

蔡元培面对纷至沓来的媒人,磨浓墨、铺素笺,挥毫写下了一张征婚启事贴在书房的墙壁上。

他提出了五个条件:

第一是不缠足的女性;第二是识字的;第三是男子不得娶妾、不能娶姨太太;第四,如果丈夫先死那么妻子可以改嫁;第五,意见不合可以离婚。

消息传开来,媒人们顿时一个个退避三舍。

也许是姻缘天定,蔡元培在杭州办学的时候,有一天在朋友家看到一幅工笔画,线条秀丽、题字极有功底。

他一打听,作者是江西名士黄尔轩的女儿黄世振,又名仲玉。

黄仲玉出身书香门第,不但没有缠足,而且识字又精通书画、孝敬父母,完全符合蔡元培的择偶标准,于是他请朋友从中撮合。

1902年元旦,蔡元培在杭州举办了他一生中的第二次婚礼。

这次婚礼中西合璧。

蔡元培用红幛缀成“孔子”二字,代替悬挂三星画轴的传统,以开演说会的形式代替闹洞房。

1907年,已近不惑之年的蔡元培开始了4年海外留学的生活。

在德4年,他编著了《中国伦理学史》,蔡元培由最初的大男子主义思想,转变成为寻求妇女平等权利的斗士,他的第二位夫人黄仲玉可谓对此作用不小。

1920年年底,蔡元培由北京大学派遣去欧洲考察。

就在这期间,黄仲玉去世了。

第三次婚姻

相差22岁的师生恋 在蔡元培54岁时,时任北大校长的他决定续娶,他再次提出自己的条件:

一、本人具备相当的文化素质;二、年龄略大;三、熟谙英文,能成为研究助手。

这时一个名叫周峻的女孩子,走进了他的生活。

周峻是蔡元培先生原来在上海成立的爱国女校的一位学生,这位学生对蔡元培先生一直抱有一种敬佩与热爱的情感,她一直到33岁还没有结婚,这在当时的中国是难以想象的。

蔡元培和周峻两人年龄相差22岁。

1923年7月10日,蔡元培和周峻在苏州留园举行了隆重的婚礼。

婚后第十天,蔡元培和周峻携子女赴欧洲学习。

周峻在相夫教子之余攻读西洋美术课程,她把对蔡元培的爱倾注在她的作品———《蔡元培半身像》中。

而蔡元培则在上面题诗一首“唯卿第一能知我,留取心痕永不磨”。

1940年3月5日,也就是离周峻50岁生日还差两天的时候,蔡元培在香港因病逝世。

改革北京大学

大学应该成为“研究高尚学问之地”,这是蔡元培在1912年担任教育总长时就强调过的。

蔡元培认为教师不热心学问,学生把大学当作做官发财的阶梯,这是北大“著名腐败的总因”。

因此,他改革北大的第一步是明确大学的宗旨,并为师生创造研究高深学问的条件和氛围。

1.改变学生的观念

1917年1月9日,蔡元培发表就任北京大学校长的演说,对学生提出三点要求:

一曰抱定宗旨,二曰砥砺德行,三曰敬爱师长,将“抱定宗旨”置于首位。

蔡元培指出:

“大学者,研究高深学问者也。

”他要求学生从此以后,一定要抱定为求学而来的宗旨,“入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。

”以后蔡元培每年在学生开学的时候都要将此重申一遍,1918年他更明确地指出:

“大学为纯粹研究学问之机关,不可视为养成资格之所,亦不可视为贩卖知识之所。

学者当有研究学问之兴趣,尤当养成学问家之人格。

”

2.整顿教师队伍,延聘积学热心的教员

教师群体的学术水平是一所大学学术水平的标志,也是把大学建成学术研究机构的重要保证。

蔡元培认为要打破北大的旧习惯,不仅在改变学生的观念,还应“从聘请积学而热心的教员着手”。

他在教师聘任上采取的是“学诣”第一的原则,认为对于具有真才实学,教学热心,有研究学问的兴趣和能力的学者,则不管他的国籍、资格、年龄、思想倾向,都应加以聘任。

根据这一原则对北京大学教师队伍进行充实和整顿,一方面延请学有所成、富有声誉的专家学者来北京大学任教,一方面辞掉了一些不称职的中外教师。

梁漱溟投考北大落选,但曾在《东方杂志》上发表过《究元决疑论》,对佛学有独到见解,引起学术界注意,为蔡元培所赏识,被聘为北京大学的印度哲学教席,这可以作为北大聘人不拘资历的典型例子。

经过整顿,北大教师明显表现出平均年龄轻,富于学术活力的特点。

根据1918年统计,217个教员中,90个教授,教授平均年龄30来岁,对其中76人的统计显示,50岁以上6人,35岁以下43人,像胡适、刘半农等被聘为教授时仅二十六七岁。

3,发展研究所,广积图书,引导师生研究兴趣

蔡元培认为大学不仅是传授知识的机关,而是要创新知识,推动学术的进步。

为了从机构设置上有利于学术研究,蔡元培担任北大校长后,率先在国内大学中设立了各科研究所,至1919年底,北大已先后成立文科、理科、法科和地质学研究所。

1922年成立的国学研究所,不仅培养了一大批国学研究人才,其研究成果也斐然可观。

蔡元培还十分注意丰富图书馆藏,为学术研究创造条件。

针对北大图书馆新书偏少,他任校长后第一次公开讲话中就强调将来要“筹集款项,多购新书”,以“供学生之参考”。

以后李大钊执掌北大图书馆,各类图书特别是介绍新思想、新学术的图书得到了充实。

4.砥砺德行,培养正当兴趣

在将北大导向注重学术研究的同时,蔡元培还努力在师生中提倡道德修养。

他上任伊始即告诫学生要砥砺德行,敬爱师长。

针对老北大缺乏高尚的娱乐和自动的组织,学生不得不于学校以外寻求不正当消遣的情况,他倡导成立了各种体育会、画法研究会、书法研究会、演剧会等,培养学生的正当兴趣。

对于教师,蔡元培历来以学识为重,认为个人的品行应由自己负责,学校不宜多加干涉。

但是对于那些即使富有学术声誉,但私生活糜烂,甚至诱引学生与之堕落的教师,也坚决解聘。

贯彻“思想自由,兼容并包”的办学原则

“思想自由,兼容并包”也体现在教师的聘任上,蔡元培以“学诣为主”,罗致各类学术人才,使北大教师队伍一时出现流派纷呈的局面。

如在文科教师队伍中,既集中了许多新文化运动的著名代表人物,如陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、钱玄同、刘半农、沈尹默等,也有政治上保守而旧学深沉的学者,如黄侃、刘师培、黄节、辜鸿铭、崔适、陈汉章等。

在政治倾向上,有的激进,有的保守,有的主张改良。

在新派人物中,有马克思主义、三民主义、无政府主义、国家主义的不同代表。

当时的北大,《新潮》与《国故》对垒,白话与文言相争,百家争鸣,盛极一时。

四、掌握文章中的重点词语:

1.给下列加点字注音:

揭帖(tiě)匿名(nì)编辑(biān)(jí)沉沦之渐(lún)(jiān)

遗孽(niè)可觏(gòu)渣滓(zhā)(zǐ)恫吓(dòng)(hè)

殁(mò)狼藉(jí)稀糟(zāo)郡县(jùn)罔顾(wǎng)

着[zhuó]

1.穿(衣):

穿~。

穿红~绿。

~装。

2.接触,挨上:

~陆。

附~。

不~边际。

3.使接触别的事物,使附在别的物体上:

~眼。

~笔。

~色。

~墨。

~力。

~想。

~意(用心)。

4.下落,来源:

~落。

5.派遣:

~人前来领取。

6.公文用语,表示命令的口气:

~即施行。

着[zháo