语文诗词鉴赏试题及答案.docx

《语文诗词鉴赏试题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文诗词鉴赏试题及答案.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

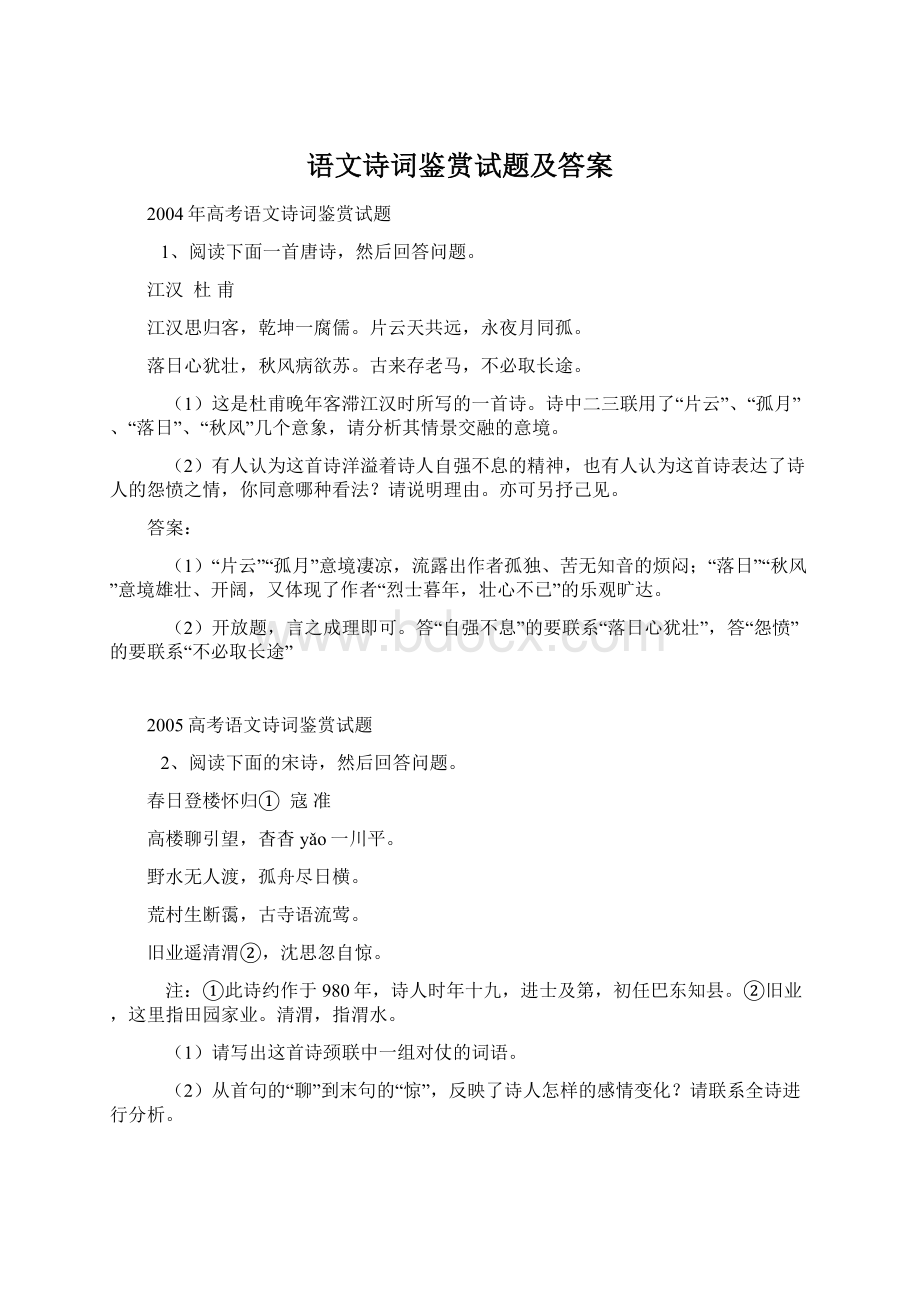

语文诗词鉴赏试题及答案

2004年高考语文诗词鉴赏试题

1、阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

江汉 杜甫

江汉思归客,乾坤一腐儒。

片云天共远,永夜月同孤。

落日心犹壮,秋风病欲苏。

古来存老马,不必取长途。

(1)这是杜甫晚年客滞江汉时所写的一首诗。

诗中二三联用了“片云”、“孤月”、“落日”、“秋风”几个意象,请分析其情景交融的意境。

(2)有人认为这首诗洋溢着诗人自强不息的精神,也有人认为这首诗表达了诗人的怨愤之情,你同意哪种看法?

请说明理由。

亦可另抒己见。

答案:

(1)“片云”“孤月”意境凄凉,流露出作者孤独、苦无知音的烦闷;“落日”“秋风”意境雄壮、开阔,又体现了作者“烈士暮年,壮心不已”的乐观旷达。

(2)开放题,言之成理即可。

答“自强不息”的要联系“落日心犹壮”,答“怨愤”的要联系“不必取长途”

2005高考语文诗词鉴赏试题

2、阅读下面的宋诗,然后回答问题。

春日登楼怀归① 寇准

高楼聊引望,杳杳yǎo一川平。

野水无人渡,孤舟尽日横。

荒村生断霭,古寺语流莺。

旧业遥清渭②,沈思忽自惊。

注:

①此诗约作于980年,诗人时年十九,进士及第,初任巴东知县。

②旧业,这里指田园家业。

清渭,指渭水。

(1)请写出这首诗颈联中一组对仗的词语。

(2)从首句的“聊”到末句的“惊”,反映了诗人怎样的感情变化?

请联系全诗进行分析。

(3)北宋翰林图画院曾用“野水无人渡,孤舟尽日横”作为考题,夺魁者画的是“一船夫睡舟尾,横—孤笛”。

你认为这幅画能表现这两句诗的内容吗?

请说明你的理由。

详解:

(1)本题考查文学常识的识记与理解能力。

“颈联”就是第三联,这是阅读古代诗歌应该掌握的常识。

什么是对仗?

构成对仗的词语,必须是词性相同和相对的词,或结构相同的短语,处于上下联的位置。

答案:

“荒村”与“古寺”(“断霭”与“流莺”、“生”与“语”)。

(2)本题考查对诗歌情感的把握能力。

从注释和标题可看出,这是作者离开家乡,初任巴东知县所作,“怀归”揭示了诗歌中含有思乡盼归之意。

诗歌由写景到抒怀,由“聊”到“惊”,就表现了一种由闲情到心惊思乡的感情变化过程。

答案:

诗人登楼远望,本是闲情,却触景生情,联想起家乡,当他从乡思中醒悟,发现自己身在异乡,心中不由一惊。

这前后的感情变化,突出了作者的思乡之情。

(3)本题考查对诗歌意境的理解能力。

中国有“诗画一家”的传统审美观和审美情趣。

“野水无人渡,孤舟尽日横”强调的是无人渡河,孤舟横江的寂寥。

“一船夫睡船尾,横一孤笛”能很好地表达这一意境。

答案:

画上只有小船和船夫,而没有行人,表现了“野水无人渡”的情景,而船夫睡在船上,衬托出过客稀少,凸显出小船“尽日”等待的漫长和寂寞。

从画面可以揣摩,船夫边吹笛边等渡客,久久无人过渡,困倦不堪,只得放下笛子,自己睡去。

这幅画传神地表现了诗句内容。

赏析:

诗的前三联写春日登楼的见闻,尾联由见闻而怀归。

首联首句即点明登楼。

聊,姑且。

引,长,引伸为“远”。

次句至颈联写望中之景。

次句写诗人登高远眺,放眼所见的是一片广袤无际的平野。

颔联俯瞰,写楼前景色,一条河流,一条渡船,四野空旷无人,不见渡者,也不知船家何往,尽日只有那条孤零零的渡船横躺在水里飘荡。

此联明显化用了韦应物的“野渡无人舟自横”句,两者意境相近,寇诗着一“孤”字及“尽日”一词,尤其后者,更强调了其持续时间之长,再加上“野水”的意象,其意境比韦诗要来得更为丰厚些。

颈联写抬眼所见。

霭,轻烟。

断霭,谓烟时起时没。

诗人登高览景,当目光投向荒村时,已近黄昏,村里人家大约已在点火做饭了,故冒出缕缕轻烟。

不远处的古寺那边,不时传来黄莺婉转清脆的啼鸣声。

眼中所见的“野渡”、“炊烟”之景,耳边所闻的“流莺”之声,引发了诗人对故乡的思念之情。

尾联写诗人不由地怀念起故乡来:

在那遥远的地方,有自己的田园家业(故业)、自己的亲人,迷离恍惚中,诗人仿佛置身故乡,看到了家乡的流水,渡船,村舍……诗人陷入了沉思之中。

末句则写诗人从对故乡的沉思遐想之中惊觉的情状。

律诗要求中间两联即颔联、颈联要对仗。

本诗的颔联、颈联对仗工整,意象鲜明,写景生动形象。

颔联“野水”对“孤舟”、“无人渡”对“尽日横”,浑然天成;颈联以“荒村”对“古寺”、“生”对“语”、“断霭”对“流莺”,严谨工整。

从诗人思想感情的变化看,首句“聊”字表明其并非因怀归而登楼,而后由登楼见闻引发怀归之情,进而进入沉思遐想,末句一“惊”字,生动地揭示了诗人由遐思默想到突然惊觉的心理变化过程,蕴含着游子对故乡的依恋之情。

2006年高考语文诗词鉴赏试题

3、阅读下面这首诗,回答以下问题

粤秀峰晚望同黄香石诸子二首(其一)谭敬昭

江上青山山外红,远帆片片点归艭shuāng①。

横空老鹤南飞去,带得钟声到海幢②。

注:

①艭:

小船。

②海幢,即海幢寺。

(1)诗中哪些意象体现了题目中的“晚望”?

请分别从“晚”、“望”两个方面回答。

(3分)

(2)简析诗中“带”字的妙处。

(3分)

答案:

(1)晚:

归艘、钟声;望:

江、青山、远帆、老鹤。

(2)“带”采用了拟人手法,赋予“老鹤”人的动作,不说钟声远播,而说老鹤带钟声到海幢,使画面具有动感。

赏析:

谭敬昭,字子晋,号康侯,广东阳春人。

生卒年均不详,约清宣宗道光初前后在世。

嘉庆二十二年(公元一八一七年)进士。

官户部主事。

公余辄手一编,萧然自得。

敬昭淹博群籍,工于文词,所拟《答客难》一首,《七稽》一首,甚称于时;其乐府尤独出冠时,极为冯敏昌等所推。

与张维屏、王培芳齐名,并称“粤中三子”,又与林联桂、黄玉衡、黄培芳,张维屏、吴梯、黄钊等合称“粤东七子”。

著有《云楼诗钞》、《听云楼诗草》、《词钞》,均《清史列传》并传于世。

粤秀峰,即越秀山,在今广州市区北部越秀公园内。

山上名胜如越王台、歌舞冈以及镇海楼(五层楼)等,对于染有烟霞痼疾、泉石膏盲的人,都极有吸引力。

谭敬昭与诗友黄香石(黄培芳,字香石,与谭敬昭、张维屏合称粤东三子)等,登上越秀山顶,在暮色中极目远眺,只觉得襟怀萧爽,遐想联翩。

这首七绝,以爽利的语言、明快的调子,抒写出诗人对羊城江山的这一愉悦感受。

江上青山,即诗人驻足的粤秀峰;山外江,指南国第一大川珠江。

粤秀峰距离从它南边流过的珠江不过数里之遥,山与江虽非近在咫尺,却都处在目力所及的范围之中。

这样一个距离,恰好构成一个有效的审美跨度。

在这个跨度之内,青翠苍郁的越秀山,矗立在珠江之上;烟波浩渺的珠江,横流在越秀山之外,山水相得,如诗如画,极富情趣。

“远帆”句进一步写在山上向江面眺望所见:

远处江面上点缀着扬帆归航的渔船。

这幅远景的描摹,视角宽大,视野开阔,不仅写出题目中“望”字的内容,而且还暗示出“晚”的含义,并反衬出粤秀峰的高大。

仅就山和江本身写,只写出了“晚望”的静态(归艭太远,动静不分明),表达不出羊城暮景空灵生动的神韵。

为了求得空灵的效果和流动的韵致,诗人选取蓦然呈现在眼前的一个画面:

“横空老鹤南飞去”。

这个场景有时态,有动感,与上两句所写景物动静不同,相映成趣,且能牵引诗情。

古时广州多鹤,咏羊城风物者多以鹤入诗。

如明代黎民表《坡山》诗:

“紫气双龙直,青天一鹤横。

”谭敬昭笔下“老鹤”信非虚构,而正是触发诗人灵感、赋予全诗活力的一个契机。

灵感既发,诗人吟出最耐人玩赏的一句:

“带得钟声到海幢”。

海幢,海幢寺,广州有名的古寺,在珠江南岸,与北岸的越秀山迢迢相对,即今海幢公园。

老鹤自北向南腾起飞去,方向恰好是海幢寺,诗人相信它能把山上钟声带往海幢寺去。

事实上,粤秀峰上的向晚钟声,并不能以老鹤为载体。

说“带得”,是一种特殊的修辞手段。

它把看不见的音波当作看得见的动作写,把想像中的意念当作事实上的存在写,造成一种出人意外、耐人寻味的效果。

这四句诗用墨不多,但四句之中,起承转合,条理俨然。

第一句起得别致,第二句承得巧妙,第三句转得突兀,第四句合得隽永,传神地写出了粤秀峰晚望的清新隽逸的特色。

2007年高考语文诗词鉴赏试题

4、阅读下面的宋诗,然后回答问题。

溪亭 林景熙

清秋有馀思,日暮尚溪亭。

高树月初白,微风酒半醒。

独行穿落叶,闲坐数流萤。

何处渔歌起?

孤灯隔远汀。

(1)诗人运用了哪些反映时间变化的意象来表现其情感?

(2分)

(2)请结合全诗,评析第三联中“穿”、“数”二字的艺术效果。

(4分)

答案:

(1)用“日暮”即落日,“月初白”即初升的月亮这两个意象,表现时间由傍晚到明月初升的变化,表现作者的孤独寂寞情感。

(2)“独行穿落叶,闲坐数流萤”句中“穿”字写出了在萧萧落叶中穿行,而无人相伴的孤独。

一人独坐而无聊,一个“数”字表现了主人公的动作神态,更表现出闲极无聊的寂寞情感。

鉴赏:

在诗歌中,如果能在真实描摹客观景物的同时,又把诗人的某种独特感受倾注在景物描写之中,使读者从思想上受到感染,艺术上得到享受,这就需要诗人在思想深度和艺术造诣两个方面下功夫。

林景熙的《溪亭》诗正是借景抒情,达到情景交融的艺术境界的佳作。

首联破题。

“清秋有馀思,日暮尚溪亭”。

表明全诗以溪亭为中心,逐一描绘周围的清秋初月的景色。

乍读起来,似有恬静闲适的印象,细细品味,又觉不然。

诗人徙倚溪亭,观览景色,思绪纷披,直至日暮,尚徘徊不下。

“馀思”,是指诗人在南宋灭亡之后,时时所怀有的旧君故国之思,同那种多愁善感的“悲秋”有着本质的区别。

不了解首旬所要表达的意图,就会把全篇看成单纯写景之作。

只有真正领悟到诗人在特定的历史环境下的心理状态,才能透过迷蒙的景色去探索诗人的悠悠孤偾和高洁品格。

这种破题法,既无“突兀高远,如狂风卷浪,势欲滔天”(《诗家法数·律诗要法》)的气派,也没有运用比兴的表现手法,而是语淡辞婉,直叙其事,于平淡之中留下意馀象外的情韵。

颔联紧承一二句。

“高树月初白”,是说高高树巅挂着一弯洁白的初月,切上联“日暮”。

“微风酒半醒”,在微风吹拂之下,诗人酒意初醒,与上联“馀思”呼应。

当此之时,诗人心绪不宁,“馀思”萦绕,难以去怀,从其半醉半醒的精神状态,不正说明他感慨至深吗!

颈联写诗人举止。

“独行穿落叶”,踽踽独行之状如见,“穿”字尤妙。

“闲坐数流萤”,独坐无聊,只得藉数流萤以遣闷,其侘傺不平的心情可以想见,用一“数”字,更见生动。

这两句诗把其复杂的矛盾心情注入形象鲜明的画面,不难看出,其中隐现着诗人对生活的感受和时代乱离的影子。

注家评曰:

“此联本平,然用‘穿’、‘数’二字,便觉精神振竦,所谓五言诗以第三字为眼,是也。

”足见诗人用字之工。

末联写景。

“何处渔歌起,孤灯隔远汀。

”一声声悠长的渔歌,打乱了诗人的冥思遐想,举目四顾,只有远处水面上飘动着一点若明若暗的灯火,此情此景,倍添凄凉孤寂,蕴含着国破家亡、飘泊无依之感。

通观全诗,以景传情,用富有象征意义的景物描写,寄寓诗人的感慨馀思,情韵深长,颇具特色。

(张锡厚,选自上海辞书出版社《宋诗鉴赏辞典》)

2008年高考语文诗词鉴赏试题

5、阅读下面的诗歌,然后回答问题。

木芙蓉 吕本中

小池南畔木芙蓉,雨后霜前着意红。

犹胜无言旧桃李,一生开落任东风。

窗前木芙蓉 范成大

辛苦孤花破小寒,花心应似客心酸。

更凭青女①留连得,未作愁红怨绿看。

注:

①青女:

传说中掌管霜雪的女神。

(1)这两首诗都描述了木芙蓉的什么自然属性?

都运用了哪种修辞手法?

(2分)

(2)两首诗中木芙蓉的形象有什么不同?

(5分)

答案:

(1)描述了木芙蓉开花的自然属性。

运用了拟人手法。