云南乡村生态旅游发展模式与培育机制研究.docx

《云南乡村生态旅游发展模式与培育机制研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南乡村生态旅游发展模式与培育机制研究.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

云南乡村生态旅游发展模式与培育机制研究

云南乡村生态旅游发展模式与培育机制

一、云南乡村生态旅游的发展历程及经验总结

1、云南乡村生态旅游发展历程

乡村生态旅游是在农村通过发展旅游业,促进乡村产业结构转换,逐步优化乡村环境,从而实现农村脱贫与资源环境保护目标的新型旅游形式。

云南乡村生态旅游的发展可追溯到其初级形式——农家乐。

1998年,昆明西山区团结乡、个旧倘甸由村民自发率先开办农家乐旅游并取得了较好的经济效益,此后,苦丘北普者黑、西双版纳、丽江黄山乡、寻甸钟灵山、瑞丽大等喊、抚仙湖沿岸、洱海沿岸、曲靖市郊、昆明市周边、玉溪峨山等地农家乐旅游业逐渐兴起,初步形成了以构成昆明环城游憩带主体的农家乐、丘北普者黑、丽江黄山乡、西双版纳傣族园、蒙自万亩石榴园、个旧倘甸等为典型,以及散布于全省各中小城市附近的星点状农家乐的发展格局,并在大中城市周边及主要交通干线初步呈现出带状发展趋势。

云南“农家乐”旅游主要以农村休闲环境为依托,以住农家屋,吃农家饭,采摘、垂钓、娱乐等项目为特色。

随着旅游供给及游客数量的增多,乡村文化与环境问题开始凸现并引起了政府、当地居民及学界的普遍担忧。

2000年,在云南大学商旅学院的科研支持下,香格里拉下给民族文化生态村建设开始启动,试图探索一条旅游与民族文化保护和展示的可持续乡村旅游途径。

昆明西山团结乡也开始意识到自身发展问题,积极设法缓解乡村旅游与乡村资源环境保护的矛盾;丘北普者黑仙人洞村则在不断探索有利于环保与发展的组织经营形式。

总体而言,云南乡村生态旅游发展虽较为迅速,但整体上还处于散乱、自发、重经济效益而轻资源环境保护的初级发展阶段。

2、云南乡村生态旅游发展经验总结

(1)云南乡村生态旅游发展的成功经验

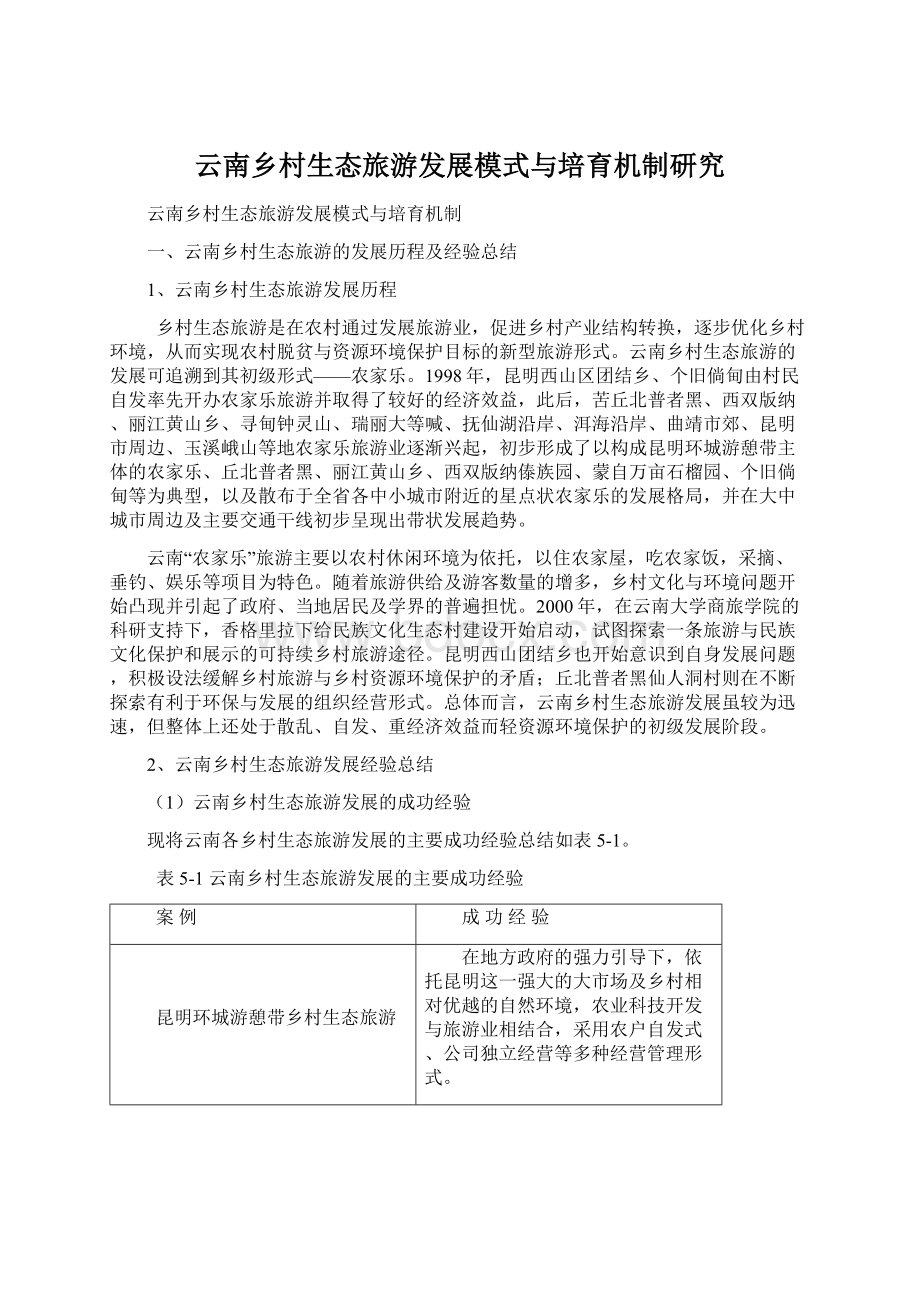

现将云南各乡村生态旅游发展的主要成功经验总结如表5-1。

表5-1云南乡村生态旅游发展的主要成功经验

案例

成功经验

昆明环城游憩带乡村生态旅游

在地方政府的强力引导下,依托昆明这一强大的大市场及乡村相对优越的自然环境,农业科技开发与旅游业相结合,采用农户自发式、公司独立经营等多种经营管理形式。

抚仙湖沿岸乡村生态生态旅游

依托优越的人居环境及景区,以周边昆明、玉溪为主要市场,农户自发发展。

洱海沿岸乡村生态旅游

依托优越的环境、景区及深厚的民族文化底蕴,以景区客源及大理市为客源依托,农户自发发展

西双版纳傣族园

在旅游规划的指导下,依托多个特色突出的傣族村寨,以公司+农户进行主题公园式经营管理。

瑞丽大等喊

依托边境乡村浓郁独特的傣族文化,在统一规划下协调有序发展

个旧倘甸

以个、开、蒙为主要客源市场,依托便捷的交通及相对优越的环境,农户自发经营

丘北普者黑

以景区游客为依托,探索“农户自发——社区统一管理——社区+景区联合经营”逐渐过渡的发展之路。

禄劝黑井

古镇——乡村旅游——乡村生态旅游,向外来公司出租部分资源

丽江黄山乡

乡村文化——农家乐——乡村旅游——乡村生态旅游

寻甸钟灵山

荒山承包—发展果园——乡村生态旅游

安宁青龙峡

依托市场与区位,利用自身资源环境,开发体验、观光式产品

香格里拉下给村

依托自身文化底蕴,政府支持与引导下开发

腾冲和顺镇

依托自身文化底蕴,引进公司开发

蒙自万亩石榴园

依托大规模农业景观,自发

石林景区周边村寨

依托景区及自身民族文化,自发发展

建水团山村

依托自身文化资源,游客拉动发展型

鹤庆新华村

依托丰厚的文化底蕴,引进大企业辅助开拓,以旅游商品开发为主打,逐步拓展

香格里拉小中甸

依托景区客源、民族文化景观及香格里拉门户这一优势,农户自主经营

香格里拉下给村

依托良好的生态环境及民族文化,在科研及规划支持下,协调有序发展

(2)云南乡村生态旅游发展中存在的普遍问题

总体上看,云南乡村旅游发展过程中存在的问题主要表现为以下几方面:

1)以分散经营为主,规模小,管理松散;

2)信息不灵,科研支持不力,规划滞后,协调性差;

3)旅游产品以农家乐为主,绝大部分为“乡村餐饮接待+住宿接待+采摘、垂钓”等普遍性产品,特色不突出,旅游体验城市化与乡村城市化,缺乏真正的生态类旅游产品

4)客源市场以周边城镇为主,季节性突出;

5)服务水平、管理能力较低,缺乏市场开拓能力

6)普遍性的模仿复制

7)旅游发展与农村相关产业发展协调性差;

8)风险抵御能力弱;

9)资源环境问题凸现。

3、云南乡村生态旅游发展趋势与导向

结合上述分析,要确保云南乡村生态旅游持续健康发展,需要在政府的积极引导下,实现以下转变:

(1)从单一的“农家乐”旅游产业效益向注重乡村生态旅游与农村社区综合发展协调方向的转变

乡村生态旅游发展重在实现扶贫目标的同时,促进产业结构转换和农村剩余产业转移,促进乡村资源环境保护和农村人居环境建设,发展乡村文化。

传统农家乐规模小,综合效益相对较差,显然无法发挥乡村生态旅游的全部综合发展效应,并容易造成重经济利益而轻环境保护等问题。

(2)从农户自发型、基层政府引导的小规模发展向政府、当地居民、旅游者、开发商与经营商等多元互动的规模化、集结化方向转变,逐步树立旅游品牌

当前,农家乐竞争加剧,价格战较为剧烈,盈利空间压缩,服务质量下降,市场正重新洗牌。

市场经济条件下的优胜劣,只有规模大、经营有方、管理规范、有发展前景的乡村生态旅游项目才能生存下来。

政府职能也要转向规划、引导、服务等方面。

云南农村社会经济基础薄弱,在基层政府引导下的农户自发型发展模式,规模较小,发展速度慢,与市场对接反应迟缓,难以树立旅游品牌,竞争力弱。

只有在地居民、旅游者、开发商与经营商等多元互动下,在政府及科研支持下,才能真正实现发展乡村生态旅游的预期目标。

(3)从农家乐这一初级形式向乡村旅游、村生态旅游发展方向的转变,从初级的观光、食宿产品向体验型、生态型、度假型等综合性产品的转变

云南当前农家乐产品结构单一,配套组合差,经营粗放,经营方和旅游者都把自然生态旅游资源当作消费品,不注意生态环境的保护,生态旅游的意蕴并不足。

随地乱弃垃圾,人工服务设施增多,花木破坏等现象随处可见。

无论是农家乐还是观光农业、景点观光、民族民俗风情游均要借助当地优美的自然环境,结合经济条件和市场需求,建设生态旅游区,为农家乐增添活动内容,提高互补性及旅游的层次性,逐渐从农家乐过渡、升级到乡村生态旅游。

国内外乡村旅游的开发主要以农业观光和休闲农业为主,目前正向以观光、考察、学习、参与、康体、休闲、度假、娱乐等为一体的综合型方向发展,其游客参与率和回游率比较高的乡村旅游项目是以“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”为内容的民俗风情旅游;以收获各种农产品为主要内容的务农采摘旅游和以民间传统节庆活动为内容的乡村节庆旅游等几个方面。

在云南乡村生态旅游发展中,需要把把农业和休闲农业、生态旅游和景观规划、现代农业和农村可持续发展等新理念注入到旅游开发中,整和旅游资源,提升旅游内涵,真正走一条旅游开发与环境保护并重,人与自然和谐发展的,具有云南特色的乡村生态旅游之路。

不只是单纯的食、宿、购式的“农家乐”,而是延伸了行、游、娱三要素,从局部的品牌模式,过渡成为全新的旅游产业形象,发展成为区域名牌产业。

(4)从基层政府引导下的局部发展向全省性的总结与构建发展模式并进行典型示范带动方向转变

乡村生态旅游发展是云南解决“三农”问题、维护乡村资源环境的重要途径,需要强大的政策、科技支撑。

因而,需要从全省的角度,对乡村生态旅游发展模式进行总结与构建,并重点树立典型,打造乡村生态旅游精品,发挥示范带动作用。

二、云南乡村生态旅游与农村社区综合发展协调研究

(一)云南农村社区综合发展水平对乡村生态旅游的影响

农村社区综合发展水平可用年人均纯收入、劳动力素质、产业结构协调程度、治安状况、农村基础设施建设、环境状况、生产生活便利程度、生活态度等指标来进行衡量,农村社区综合发展水平的高低在很大程度上制约或促进乡村生态旅游发展。

云南农村地域广大,农村社区综合发展水平高低不一。

从总体上看,农村社区综合发展水平对乡村生态旅游的影响主要表现在以下几个方面:

1、云南丰富多样的乡村文化与良好的自然环境为乡村生态旅游发展奠定了良好的基础

云南总面积约39万平方公里,具有从热带到高山等不同景观类型,山地平坝相间,民族文化多样,且大多生态环境保存较好,营造出特色各异的乡村风情,为乡村生态旅游发展奠定了良好的资源环境基础。

2、长期形成的单家独户生产生活方式在某种程度上制约着乡村生态旅游发展

自实行家庭联产承包责任制以来,长期形成了单家独户的发展局面,农村居民普遍存在重小利而舍大利,市场意识较差,固守封闭,不敢冒险,跟风严重等思维及行为习惯,而且部分农村存在大量闲置或季节性闲置人口,赌嫖、吸毒、地痞滋生等,对乡村生态旅游发展都是极为不利的。

受文化素质、经济条件、市场意识等影响,普遍缺乏市场拓展能力。

实际上,单家独户基本不可能进行有规模、有影响的市场开拓行为。

3、农村人口素质较低、资金缺乏等对乡村生态旅游发展形成制约

乡村生态旅游产品开发涉及到包含生态、地质、地理、人文、气候、土壤、水文等要素的地脉和文脉方面的深入挖掘,科学信息的揭示、表达与传播,规划设计,资源环境保护,清洁能源的开发与使用,无公害农业生产,旅游管理与服务,旅游营销等较为专业的知识,需要各专业知识的在特定的乡村地域高度整合与运用。

而云南广大农村居民总体上文化素质相对较低,即使经过长时间的培训与强化,实际上也不可能要求农村居民能完全达到乡村生态旅游发展的知识要求。

而另一方面,云南自农村土地实行承包制以来,长期形成了单家独户的发展局面,且形成合作困难、重视小利益等习惯,而云南广大农村社会经济发展水平较低,单家独户(即使是村或乡)也缺乏聘请专家进行研究和指导的资金能力。

而就目前的条件看,全省乡一级普遍缺乏发展决策能力,县及县以上实际上目前也没有乡村生态旅游的研究机构。

乡村生态旅游发展的科技支持严重不足。

除发达地区极少数农村外,绝大部分均极为贫困,维持生计尚成问题,更谈不上进行乡村生态旅游投资。

而且农村信贷较为困难,农业生产信贷利息普遍高于各银行。

因而有必要进行农村金融改革,鼓励银行贷款向农村拓展。

4、落后习俗形成制约

长期形成的模仿复制、跟风习惯,风险意识薄弱,导致在乡村旅游发展阶段,盲目模仿,造成小范围内恶性竞争,相互打压。

而且很多地方对服务业理解存在偏差,甚至认为是低贱之事。

5、基础设施薄弱、信息不灵成为部分地区乡村生态旅游发展的瓶颈

部分农村,特别是边远乡村,水、电、路、通讯等基础设施较差,生活污水、垃圾等全部依托自然过程处理,信息封闭,在很大程度上制约着乡村生态旅游的发展。

(二)乡村生态旅游发展在农村社区综合发展中的作用

乡村生态旅游发展在农村社区综合发展中的作用主要表现在以下几个方面:

1、乡村生态旅游与乡村生态环境优化

乡村生态旅游在内涵上与乡村旅游、农家乐等既有区别,也有联系。

有同质性也有异质性。

但乡村生态旅游更注重乡村生态环境的保持,不以牺牲环境为代价。

乡村生态旅游对“三农”产生了良好的效应,有利于农民增收、农业综合生产力的提高、农村面貌的改善。

发展乡村生态旅游,绝不能忽视自身生态环境建设,一定要为自己及游客营造一个优美环境。

许多乡村搞旅游只为经济效益,结果是乡村生态环境受损,失去了原有的风貌,并未达到经济、社会、生态三者的和谐统一。

云南把乡村生态旅游与扶贫项目相联系,极大地改变了农村面貌。

香格里拉小中甸康思村,有地处香格里拉南大门的区位优势、便利的交通条件以及保存完好的自然生态景观和原汁原味的民族文化,采取了“政府+科研+企业+农户”的模式,按照乡村生态旅游的要求,应用最新科研成果,改造采暖、燃料、饮用水、厕所等旅游设施,并组织村民进行培训开展旅游活动的各种知识和技能,树立正确的生态旅游