高中语文一轮精品复习学案古代诗歌鉴赏Word文件下载.docx

《高中语文一轮精品复习学案古代诗歌鉴赏Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文一轮精品复习学案古代诗歌鉴赏Word文件下载.docx(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

句式短小,节奏急促,声音高昂,给人以气势磅礴、铿锵有力的感觉。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇……今宵酒醒何处?

杨柳岸,晓风残月。

节奏柔缓,声音低沉,给人以柔肠百转、委婉哀痛的感觉。

二、联想想象,再现诗歌创设的画面

诗歌是最精练、最纯粹的语言艺术,它以语言描绘一个个意象,通过读者的想象,即可组成一幅幅美妙的画面,美不胜收,言简而义丰,妙不可言。

如范仲淹的《苏幕遮》:

原句

读者组合意象后形成的画面

碧云天

湛蓝的天空多么明净

黄叶地

黄叶飘飘铺满了大地

秋色连波

江河也染上了秋的颜色

波上寒烟翠

水汽雾霭凝成了秋的绿意

山映斜阳天接水

夕阳西下,映照着山的身影,天水相连,浑然一体

芳草无情

无情的芳草还是那样无动于衷

更在斜阳外

芳草远远地绵延到夕阳之外

诗人借意象把自然美转化为艺术美,读者借助联想想象把诗歌中的艺术形象再现出来,使诗歌的内容通过感知得到补充,使自然与人得到和谐统一。

解读诗歌时的联想与想象,实际上是一个再创作的过程。

读诗时的联想想象,没有固定的模式,关键是合乎情理。

三、涵泳画面,缘景明情悟情感

诗歌之所以能产生极强的艺术魅力,是因为它具有优美的意境。

意境是合景与情而言,古人有所谓“诗情缘景发”“意与境合”的说法,诗歌欣赏要由“境”入“意”。

要完成由“境”到“意”的升华,把诗人浓缩的生活还原,把诗人结晶的感情展示出来,需要了解诗人的生活经历、感情抱负及诗人写诗的社会背景和心理背景。

如:

要理解李清照前期词的清新明快与后期词的深沉低吟,便要知道李清照晚年因国破家亡而导致的与前期迥然不同的生活状况及思想状况。

四、融身诗境,引发共鸣觅知音

融身诗境,就是沉浸在诗歌给读者营造的情绪里。

我国的古典诗歌常常是诗情画意,意境优美。

在吟咏诗词时,我们可以借助已有的生活体会和审美体验,和诗人产生共鸣,也可以通过联想和想象,进入诗人描绘的、我们从未经历过的境界中获得新的审美体验。

比如王维的山水诗,喜欢游山玩水、热爱大自然的人,读后无不历历在目,宛如身临其境。

而没有此经历的人则可以借助联想和想象品味其中的妙处。

正如没有到过泰山的人读了杜甫的《望岳》,同样能够想象出泰山的巍峨。

融

五、聚焦尾句,妙得诗歌真言

古代诗词常在末尾两句点明题旨,卒章显志,是诗文常见的写法。

阅读时应该重点注意。

诗句

分析

江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今

春看又过,何日是归年?

(杜

甫《绝句二首〈二〉》)

后两句点明了诗人的思归之情。

诗人流落他乡,一年又一年,思乡心切而归期难知,心中是何等的伤痛。

由后两句可知,此诗用的是以乐景写哀情的手法。

避贤初罢相,乐圣且衔杯。

为问门前客,今朝几个来?

(李适之《罢相》)

后两句直接写出世态的炎凉。

昔日座中客,现在怕牵连也不敢再上门了。

诗人对这些小人的鄙夷之情由后两句而点明。

【要点名师透析】

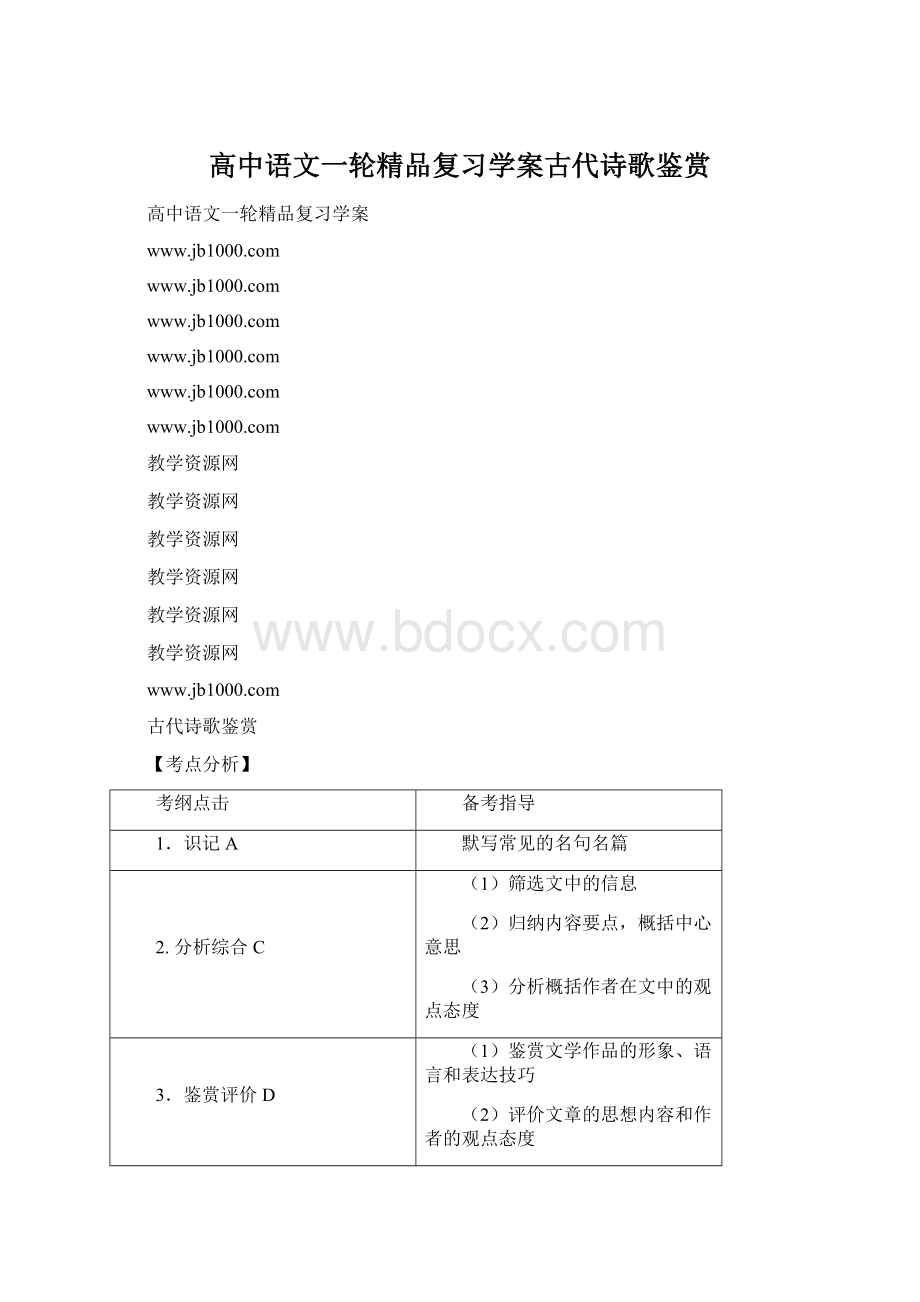

新课标最新《考试大纲》规定:

阅读浅易的古代诗文。

阅读欣赏古代诗歌主要包括两点:

(1)鉴赏文学作品的形象语言和表达技巧;

(2)评价文章的思想内容和作者的观点态度。

☆从考点本身要求来看,本考点需要考生具备以下知识储备:

(1)能够初步了解古代诗歌的文体特点;

(2)理解诗歌中词语的含义,能够了解古代诗歌的不同表达方式带来的不同表达效果;

(3)能够把握各朝代重要诗人的语言风格。

从考点本身的特点来看,本考点能提高考生以下素养:

(1)根据已经学到的知识准确无误地鉴赏古代诗歌;

(2)能鉴赏古代诗歌的形象、语言和表达技巧;

(3)能评价古代诗歌的思想内容和作者的观点态度,

(4)能感悟我国古代诗人的节操。

☆从以下两点把握诗歌的整体内容:

一、形象

1.鉴赏诗歌的人物形象

诗歌的人物形象分为两类:

一是抒情主人公自身的形象,二是作品中刻画的人物形象。

常见命题方式有:

①这首诗歌刻画了一个什么样的形象?

②这首诗歌中的某物象表达了诗人怎样的感情?

【典例】阅读下面这首词,完成后面的问题。

西江月 黄陵庙(又题阻风三峰下)

□张孝祥①

满载一船秋色,平铺十里湖光。

波神②留我看斜阳,唤起鳞鳞细浪。

明日风回更好,今宵露宿何妨?

水晶宫里奏《霓裳》,准拟③岳阳楼上。

【注】①张孝祥:

南宋初词人。

这首词,因船行洞庭湖畔黄陵庙下为风浪所阻而作。

作者与友人信中提到:

“某离长沙且十日,尚在黄陵庙下,波臣风伯亦善戏矣。

”②波神:

水神。

③准拟:

准定。

在这首词中,作者是以怎样的胸怀对待风波险阻的?

举出两处具体描写,略作分析。

______________________________________________________________________________________

【解析】本题侧重考查分析评价词中作者形象及其观点态度的能力。

在这首词中,作者倾注了浓烈的主观色彩。

“波神留我看斜阳”“水晶宫里奏《霓裳》”等浪漫的想象,显示了他的英姿以及豪迈的气概,展示了他的杰出才华和独具的词作风采。

“波神留我”“露宿何妨”“准拟岳阳楼”均表现了词人乐观、豁达地面对风雨的情怀。

考生只要调动联想和想象,在头脑中形成画面,使词人的形象跃然心头,不难归纳出来。

答案:

①达观、豪迈的胸怀。

②“波神留我看斜阳,唤起鳞鳞细浪”两句,词人不说自己的行程为大风浪所阻,而是抒写自己想象的意象,水神怀着深情挽留他欣赏那美好的夕照景象。

“明日风回更好,今宵露宿何妨?

”面对风浪阻遏行舟的情况,词人处之泰然。

二、语言

1.炼字

(1)炼字(词)

炼字中要炼的字就是一句诗中最精练传神的字。

能使诗句生动形象以至“活”起来的一两个关键字,一般是动词、形容词。

鉴赏的方法是由字及句,由景及情。

(2)炼句

炼句中要炼的句子一般是指全诗中最为传神、最能使全诗生动飞扬的关键性句子。

这是作者感情的喷发口,它能更好地显示诗歌的意境,它往往熔铸了作者强烈的思想感情和生动的艺术形象。

【典例】阅读下面的诗,按要求作答。

严郑公①宅同咏竹

□(唐)杜 甫

绿竹半含箨②,新梢才出墙。

色侵书帙③晚,阴过酒樽凉。

雨洗娟娟净,风吹细细香。

但令无剪伐,会见拂云长。

【注】①严郑公,即严武,受封郑国公。

②箨(tuò

):

笋壳。

③帙:

包书的布套。

请赏析“色侵书帙晚”一句。

______________________________________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌的语言和评价诗歌的思想内容的能力。

“色侵书帙晚”一句是描写竹影的,句中“侵”与“晚”最具特色,“侵”写出竹影随光线移动逐渐扩大之态,“晚”也是侧重于光线之暗,是竹影使人产生的错觉。

翠竹的影子投映在书上,使人感到光线暗了下来。

“侵”字写出了竹影移动扩大的渐进过程。

“晚”字则写出了竹影给人带来的时间错觉。

2.鉴赏语言风格特色

所谓语言特色(风格),是指诗人在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性。

风格是多种多样的,不同的诗人、同一诗人的不同作品往往表现出不同的风格。

鉴赏语言风格,也就是对诗歌语言的格调、色彩、境界、情味等方面的赏析,要记忆一些常用术语,如沉郁顿挫、绮丽典雅、清新质朴、简洁明快、雄奇奔放、悲慨沉郁等,以便表述恰当,答题规范。

三、表达技巧

1.鉴赏描写手法

诗歌中主要考查侧面描写中的渲染、烘托、动静结合、虚实相生、白描等。

(1).渲染:

对环境、景物进行多方面的描绘形容,以突出形象,增强艺术效果。

(2).烘托:

“烘云托月”,借助描绘别的事物突出主要对象。

烘托又叫衬托,分为正衬和反衬两种,表达不同的情感。

(3).动静结合:

对景物进行动景和静景的描写,有以静衬动、以动写静等手法。

(4).虚实相生:

实写就是正面描写,写现实中的真实景物;

虚写就是侧面描写,写想象中的景象,写所感。

(5).白描:

绘画中的一种创作手法。

用最简洁的笔墨,不加烘托和细致的修饰,直接描画鲜明生动的形象。

【典例】阅读下面的宋词,然后回答问题。

鹧鸪天 代人赋①

□辛弃疾

陌上柔桑破嫩芽,东邻蚕种已生些。

平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。

山远近,路横斜,青旗沽酒有人家。

城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。

【注】①此词写于作者罢职闲居江西上饶带湖时。

作者大胆、巧妙地用“寒”“点”来描述景物,这样是否与整个画面协调,请简要分析。

______________________________________________________________

【解析】本题意在考查学生对本词艺术技巧的理解的能力。

答题时不能将答题重点偏向“寒”“点”所表达的情感,而要对“寒”“点”描写的内容与“画面”的关系进行分析,即对其艺术表现力进行分析。

协调。

用易于产生伤感凄迷的“寒”描绘出山林的朦胧,颜色的深暗,与“斜”“暮”一起写出了初春傍晚景物的特点。

傍晚的树林朦朦胧胧,使黑色的乌鸦在林外历历可见。

用“点”字,使画面不但不粗疏空旷,而且具有动态美。

这样,与词中作者描摹的初春傍晚农村美景相协调。

2.鉴赏抒情方式

常见的抒情方式有直接抒情和间接抒情。

间接抒情包括借景抒情、情景交融、托物言志、用典抒情、借古喻今等。

(1).直接抒情:

直抒胸臆,直接表达对人物或事物的爱憎情感。

(2).借景抒情:

通过景物描写来寄寓、抒发作者的思想感情。

正常情况下“景”和“情”产生的美感是一致的,美景抒乐情,恶景抒哀情,但诗歌鉴赏中还经常运用“以乐景写哀情”的手法,其目的是让“哀情”更悲。

(3).情景交融:

把作者的感情融入景物描写之中,景中有情,情中带景,情景融为一体。

(4).托物言志:

借助自然界中的某一物象所具有的特征,来表现作者的某种志向或情感,诗中的物象带有人物化的色彩。

(5).用典抒情:

借助典故来抒发情感,来讽喻时政。

(6).借古喻今:

借助历史上的人物或事件来隐喻、规劝当朝。

“借古”是手段,“喻今”是目的。

【典例】阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

闽中秋思

□(唐)杜荀鹤①

雨匀紫菊丛丛色,风弄红蕉叶叶声。

北畔是山南畔海,只堪图画不堪行。

【注】①杜荀鹤,晚唐诗人。

此诗是作者客居福建时所写,后人评价极高,谓工于炼字。

“不着一字,尽得风流”是诗文表情达意的最高境界。

本诗在抒写内心情感方面即有此特点。

试结合全诗内容,从诗歌抒情方法入手加以分析,写一段赏析文字。

本诗全篇的抒情手法是以乐景衬哀情。

前三句写景,极尽明丽欢愉与气象开阔之能事,全然无北国秋日之萧瑟。

末句两个“堪”字,即构成心绪的对比。

他乡虽美,但只堪图画,不能解思乡之苦,作者乡思愈浓。

诗歌无一句明言乡思,但曲致委婉之情,让全诗清新自然,境界全出。

四、思想内容和观点态度

1.概况内容主旨

“诗歌的内容主旨”是指诗歌中描写的人、事、物的总和,是诗人写作的主要用意或目的。

分析诗歌的内容要结合诗歌中的意象、人物、事件等因素,综合观照,这样才能顺利地解读诗歌,领会诗作的内容,体味作者的创作意图。

“概括诗歌的内容主旨”常用的设问方式有:

(1).这首诗主要写了什么内容?

反映了怎样的社会现实?

(2).这首诗的主旨是什么?

(3).这首诗可分为几个层次?

分别写了什么内容?

【典例】阅读下面这首诗,完成后面的题目。

晚 望

□(清)郑 珍

向晚古原上,悠然太古春。

碧云收去鸟,翠稻出行人。

水色秋前静,山容雨后新。

独怜溪左右,十室九家贫。

有人认为,尾联破坏了全诗优美的意境,应该删去;

也有人说,这两句恰是诗人匠心独运之处,不能删去。

你同意哪一种意见?

请结合全诗内容加以概括分析。

___________________________________________________________________________________

【解析】本题重点考查诗歌表达手法中“反衬手法”的运用。

考查情与景的关系,重点要揣摩乐景与哀情之间的辩证关系。

用乐景写哀情而愈见其哀。

同意后一种意见。

前三联描绘春色之美和闲适之感,最后两句点出农村的穷苦和内心的沉重。

作者运用“以乐写哀”的手法(或“以乐景衬悲情”“对比”),抒发了满腔悲愤之情,也使感叹民生疾苦的主旨更为鲜明。

(如同意前一种意见,只要能自圆其说,也可)

2.把握思想情感

把握评价思想情感,就是理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评判其深层内涵;

对古代诗歌中流露出来的复杂情感,站在一个高度上进行客观具体的分析评价。

把握评价思想情感常见的设题模式有:

(1).结合×

×

句子,分析诗(词)人的思想感情。

(2).×

句诗(词)蕴含了诗人什么样的情感?

(3).这首诗(词)体现了作者什么样的思想情感?

(4).作者为什么要写×

两物?

作者借这两物抒发了一种什么样的情怀?

【典例】阅读下面这两首诗,完成后面的题目。

京口月夕书怀

□(南宋)林景熙①

山风吹酒醒,秋入夜灯凉。

万事已华发,百年多异乡。

远城江气白,高树月痕苍。

忽忆凭楼处,淮天雁叫霜。

旅夜书怀②

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似?

天地一沙鸥。

【注】①作者老家在温州平阳,此诗是他转徙京口时的感怀之作,当作于宋亡之后。

②这首诗是作者离开成都草堂后在渝州(今重庆)一带飘泊时所写。

请结合诗句分析《京口月夕书怀》和《旅夜书怀》两诗中作者情感的相似之处。

【解析】本题为比较阅读题。

所选诗歌一为唐诗,一为宋诗,但都是五律。

要求分析二诗情感的相似之处,属比较阅读的范畴。

在分析时注意结合诗歌所选用的意象的相似性进行作答。

答出两点即可。

要求比较宽泛。

情感相似之处有:

①都抒发了异乡飘泊沦落的悲凄之情,林诗中感叹自己“异乡”飘泊,杜诗用“天地一沙鸥”自况,自伤飘零;

②都抒发了自己年老孤独的伤感之情,林诗中感怀自己“百年”之身独对夜灯,杜诗中以“平野阔”“大江流”反衬自己一叶小舟的孤苦伶仃;

③都抒发了时光流逝的悲哀之情,林诗中有“华发”“百年”的哀伤,杜诗中以江水的奔流令人感受到时光的迅速消逝;

④都抒发国家残破、自己一事无成的郁闷之情,林诗写在宋亡后,“万事已华发”流露了事事不如意的悲伤,这也是借酒浇愁的原因,杜诗结合兵荒马乱的时代背景,“名岂文章著,官应老病休”流露了未能施展政治抱负的不平。

3.评价观点态度

作者的观点态度包括:

对事物、人物的态度,对社会现实的态度,对历史事件、历史人物的态度,对人生感悟的倾吐,等等。

所谓“评价”,是指在把握文中观点和作者态度的基础上,对作者的观点和态度作出自己的评价。

如文章的观点是否正确,认识是否全面,论述是否透彻,感情是否健康,对读者是否有有益的启示,在今天有什么现实意义,等等。

有时还需要对别人的评价进行分析比较,作出正确的判断。

评价观点态度常见的设问方式有:

(1).诗人对×

事件的评价客观吗?

你是如何理解的?

(2).……你是否同意这种说法?

请谈谈你的看法。

(3).这首诗体现了×

什么样的人生态度?

请结合全诗予以分析。

【典例】阅读下面这首诗,然后回答问题。

送人归京师①

□陈与义②

门外子规啼未休,山村落日梦悠悠。

故园便是无兵马,犹有归时一段愁。

【注】 ①京师:

指北宋都城汴梁。

②陈与义:

南宋初年爱国诗人,河南洛阳人。

诗中“故园便是无兵马”与“犹有归时一段愁”是否矛盾?

为什么?

【解析】首先应否定。

“故园”既然“无兵马”,那么“愁”什么呢?

这就是诗句的内涵。

结合注释①②与历史背景,可知宋朝南北分裂,国土沦丧。

综合起来,就可得出答案。

不矛盾。

因为在诗人看来,即便故园没有战火,但国土沦丧,南北分裂,所以送友人归京时,触景生情,心中难免生出一段忧国之愁。

【基础知识梳理】

鉴赏诗歌形象(能力层级D),考查赏析诗歌人物形象、意象、意境的能力,就是要求把握诗歌刻画的艺术形象的特征和蕴含的意义,分析它们所包含的作者的思想感情和社会意义。

诗歌中的形象,是指诗人根据现实生活中各种现象加以艺术概括形成的具有一定思想内容和艺术感染力的具体生动的人、物和自然景象,并借以寄寓作者生活理想和思想感情的艺术形象。

诗歌作品中的人物、事件、自然景物和具体生活环境都是形象。

对于叙事诗而言,诗中的“人”和“事”是形象;

对于写景、状物诗而言,诗中的“景”和“物”是形象;

对于抒情诗而言,诗中的抒情主人公(可以是人,也可以是物)就是形象。

诗歌中的形象大致有以下几类:

(一)、人物形象

1.主人公形象

即诗歌中描写的人物形象,如:

《诗经·

静女》刻画了一对青年恋人的形象,男青年热烈痴情、淳朴憨厚,女青年漂亮活泼、伶俐俏皮;

《氓》刻画了勤劳善良而又清醒刚烈的女主人公形象;

《孔雀东南飞》刻画了同封建家长制作斗争的刘兰芝、焦仲卿的形象。

2.诗人形象

诗人“我”的形象也就是抒情主人公的形象,实际上是“诗化了的作者”,是作者在诗中的“代言人”。

在古代诗歌中,一般有下面几种形象类型:

(1)傲视权贵、傲岸不羁的形象。

如李白《梦游天姥吟留别》中“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”表现了李白淡于富贵、傲视权贵的思想,塑造了一个不慕权贵、豪放洒脱、傲岸不羁的诗人自身形象。

(2)心忧天下、忧国忧民的形象。

如杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

呜呼,何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”。

诗人的情感并不是停留在个人的哀怨中,而是能推己及人,彰显的是他的忧国忧民的性格,塑造的是一个心忧天下、忧国忧民的诗人自身形象。

(3)寄情山水、归隐田园的隐者形象。

如陶渊明《饮酒》中“采菊东篱下,悠然见南山”展现的是悠然自在的隐居生活,表现出诗人对官场的厌恶,对田园的喜爱,塑造了一个归隐田园的诗人自身形象。

(4)怀才不遇、壮志难酬的形象。

如陈子昂《登幽州台歌》中写前不见圣贤之君,后不见贤明之主,想起天地茫茫悠悠无限,不觉悲伤得流下眼泪,塑造了一个空怀报国为民之心却不得施展的怀才不遇的诗人自身形象。

(5)矢志报国、慷慨愤世的形象。

如陆游和辛弃疾这两位诗人的许多诗歌都表达了他们忠心报国而不被重用的情感,进而凸现了他们矢志报国的爱国形象。

(6)友人送别、思念故乡的形象。

如王维的《九月九日忆山东兄弟》塑造了一个思念故乡亲人的诗人自身形象。

(7)献身边塞、反对征伐的形象。

如杜甫的《兵车行》体察人民痛苦,反对战争,塑造了一个反对征伐的诗人自身形象。

(8)爱恨情长的形象。

如李商隐的《无题》中“相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,诗歌写了暮春时节与所爱女子离别时的无限忧伤和别后相思的绵绵情意,表达的是对忠贞不渝的爱情的歌颂,塑造了一个爱恨情长的诗人自身形象。

(9)爱民惜才的形象。

如龚自珍的《己亥杂诗》中“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”,其对人才的渴求,毫无遮拦地体现在字里行间,塑造了一个爱民惜才的诗人自身形象。

(二)、意象

“意”是指诗人的主观情意;

“象”是指诗人感受到的客观物象,“意象”即意中之象,是融入了诗人情思的形象。

如柳宗元的《江雪》:

“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

”这首诗中的“千山”“鸟”“孤舟”“蓑笠翁”“寒江”“雪”,就已经不再是简单的物象,而是熔铸了诗人的感情——不屈服于环境,傲然倔强,充满主观情绪意味的意象了。

正是这些独特的意象充分地表达了诗人孤愤、倔强的思想感情。

又如陶渊明《归园田居》中的“丘山”“羁鸟”“旧林”“池鱼”“故渊”,李清照《声声慢》中的“黄花”“梧桐”“细雨”“黄昏”,它们往往不再是纯自然界的景物,而是融合了诗人主观情思的具体可感的艺术形象,它们常常寄托了诗人对社会生活的感悟和看法。

诗歌常见意象及其寓意

1.送别类。

或表达依依不舍之情,或叙写别后思念。

(1)杨柳。

它源于《诗经·

小雅·

采薇》“昔我往矣,杨柳依依;

今我来思,雨雪霏霏”,杨柳的依依之态和惜别的依依之情融合在一起。

“柳”与“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别的深情,以至许多文人用它来传达怨别、怀远等情思。

如柳永《雨霖铃》词中的“杨柳岸晓风残月”等。

(2)长亭。

古代路旁置有亭子,以供行旅者停息休憩或饯别送行之用。

在古诗词中,它成为一个蕴含着依依惜别之情的意象。

如柳永《雨霖铃》词中的“寒蝉凄切,对长亭晚”等。

(3)南浦。

南浦多见于南方水路送别的诗词中,如唐代白居易《南浦别》诗中的“南浦凄凄别,西风袅袅秋”等。

(4)酒。

酒除排解愁绪之外,还饱含着深深的祝福。

将美酒和离情联系在一起的诗词不胜枚