江苏省南通市届高三检测语文试题附答案.docx

《江苏省南通市届高三检测语文试题附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省南通市届高三检测语文试题附答案.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

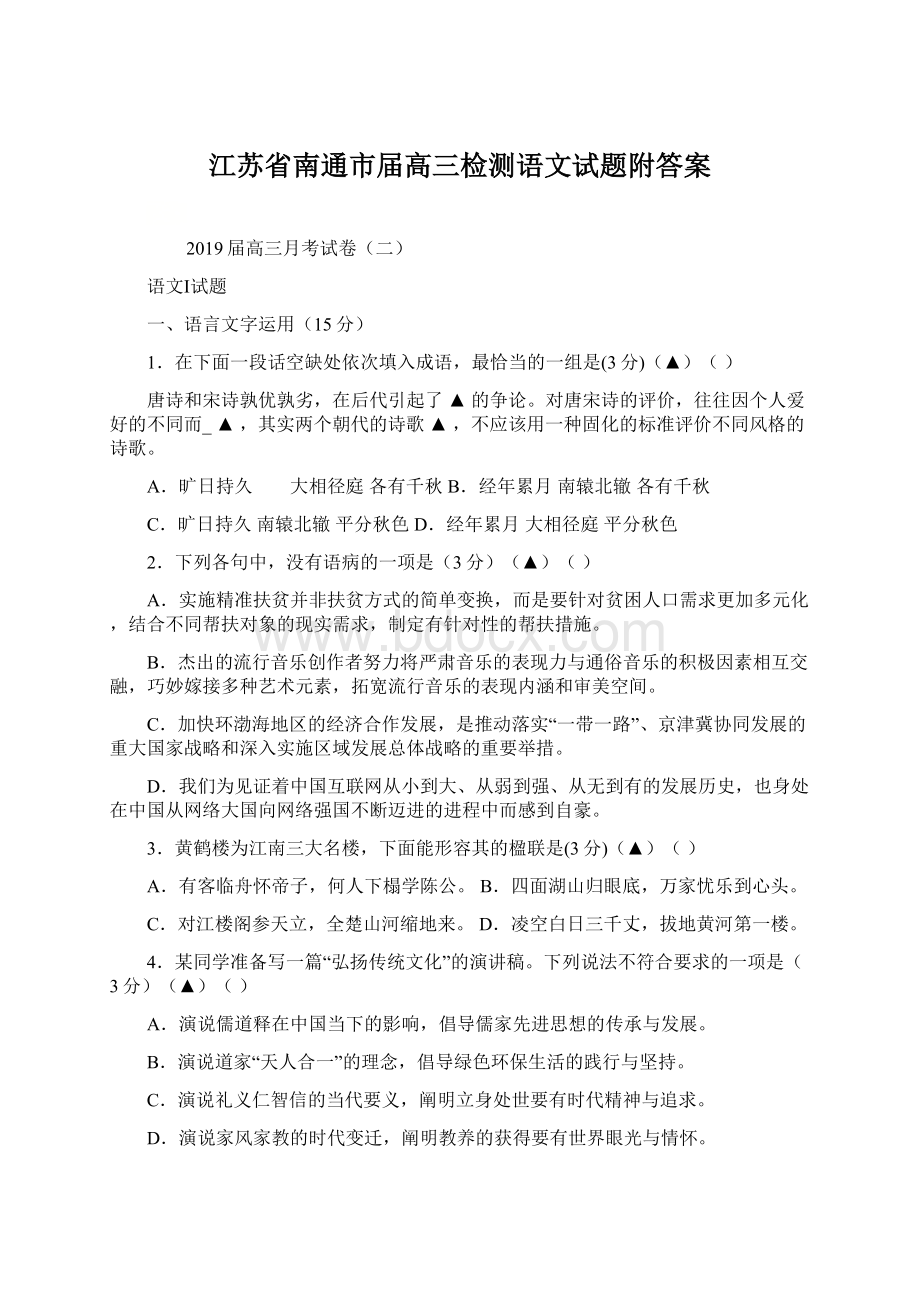

江苏省南通市届高三检测语文试题附答案

2019届高三月考试卷

(二)

语文Ⅰ试题

一、语言文字运用(15分)

1.在下面一段话空缺处依次填入成语,最恰当的一组是(3分)(▲)()

唐诗和宋诗孰优孰劣,在后代引起了▲的争论。

对唐宋诗的评价,往往因个人爱好的不同而_▲,其实两个朝代的诗歌▲,不应该用一种固化的标准评价不同风格的诗歌。

A.旷日持久 大相径庭各有千秋B.经年累月南辕北辙各有千秋

C.旷日持久南辕北辙平分秋色D.经年累月大相径庭平分秋色

2.下列各句中,没有语病的一项是(3分)(▲)()

A.实施精准扶贫并非扶贫方式的简单变换,而是要针对贫困人口需求更加多元化,结合不同帮扶对象的现实需求,制定有针对性的帮扶措施。

B.杰出的流行音乐创作者努力将严肃音乐的表现力与通俗音乐的积极因素相互交融,巧妙嫁接多种艺术元素,拓宽流行音乐的表现内涵和审美空间。

C.加快环渤海地区的经济合作发展,是推动落实“一带一路”、京津冀协同发展的重大国家战略和深入实施区域发展总体战略的重要举措。

D.我们为见证着中国互联网从小到大、从弱到强、从无到有的发展历史,也身处在中国从网络大国向网络强国不断迈进的进程中而感到自豪。

3.黄鹤楼为江南三大名楼,下面能形容其的楹联是(3分)(▲)()

A.有客临舟怀帝子,何人下榻学陈公。

B.四面湖山归眼底,万家忧乐到心头。

C.对江楼阁参天立,全楚山河缩地来。

D.凌空白日三千丈,拔地黄河第一楼。

4.某同学准备写一篇“弘扬传统文化”的演讲稿。

下列说法不符合要求的一项是(3分)(▲)()

A.演说儒道释在中国当下的影响,倡导儒家先进思想的传承与发展。

B.演说道家“天人合一”的理念,倡导绿色环保生活的践行与坚持。

C.演说礼义仁智信的当代要义,阐明立身处世要有时代精神与追求。

D.演说家风家教的时代变迁,阐明教养的获得要有世界眼光与情怀。

5.下表是我国近年来关于扶贫、减贫情况统计数据,对相关内容的理解不正确的一项

是(3分)(▲)()

A.近五年来,我国农村贫困人口脱贫人数以每年至少下降1200多万的速度稳步推进。

B.至2016年底贫困发生率下降了将近一半,计划2017年脱贫人数仍在1000万以上。

C.2012~2016年,农村贫困人口脱贫人数最少的是2014年,最多的则是2013年。

D.从表中可以看出中国政府脱贫攻坚的决心,也可以看出我国在脱贫中的斐然成绩。

二、文言文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成6~9题。

吴先生行状

姚永概

先生讳汝纶,字挚甫,世居桐城之南乡。

父征君居乡里,孝友任恤,勇于作事,不顾利害。

先生犹其风类也。

弱冠中同治甲子科举人,乙丑成进士,以内阁中书用。

曾文正公见先生文于方先生宗诚所,大奇之。

又闻征君善教,遂延教其孙,而奏留先生于幕府十余年。

文正公薨,李文忠公继之,复致礼焉。

世传曾、李奏议,多出先生手。

当文正公办天津教案时,从容谓先生,曰:

“吾大臣任国事不当计毁誉。

子年少,名甫立,盍稍避乎?

”先生笑不应。

及李公用事,其所经画皆前古未尝有,而当外交之冲,操纵应付,尤惊骇世俗,非庸人所易知。

先生佐佑其间,竭思虑自効,不肯诿谢。

故二公深相倚重,大疑大计,悉取资之。

尝补深州直隶州知州,丁父忧,服阙,署天津府知府,补冀州直隶州知州。

乾隆时,方恪敏公为总督,下教建立义仓。

方公薨,仓储浸坏。

咸丰兵燹以后,乃尽耗矣。

同治十年,钱敏肃公为布政使,复修方公仓制,先生在深州独进曰:

“不可复也,又且扰民。

”钱公曰:

“何谓也?

”先生曰:

“方公当国家全盛,上下交和,名器贵重,故给七品以次,即争纳粟。

今富人亡虑皆四五品矣,安肯为劝其积也,必箕敛,甚者威之。

其储也,责之仓正耗减取偿焉。

其散而复敛也,敦率之不还。

若息不足,必勾摄而敲朴之,故曰不可复也,又且扰民。

”钱公曰:

“子之言然。

”深州独止不复。

其在冀也,开渠四十余里,导积水入滏,商旅既便,田得河流,变为肥沃,又少水潦患,民大便之。

先生所著尚有《写定尚书》、《尚书故》、《易说》、诗、铭碑、论书、杂文、笔记、评论诸书。

闿生偕门人方编次刊行。

谨就闿生所述,参以见闻,稍加撰次,以待名公卿上闻,付史馆编录。

谨状。

(选自《慎宜轩文集》,有删节)

6.对下列加点词的解释,不正确的一项是(3分)(▲)()

A.从容谓先生从容:

不慌不忙

B.不肯诿谢诿:

推脱

C.及李公用事用事:

到任

D.谨就闿生所述就:

借助

7.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(▲)()

A.弱冠:

古代男女二十岁行冠礼,表示已经成人,但体还未壮,所以称做弱冠。

B.服阙:

守丧期满除服。

古人守丧期间要穿用本色的粗布或麻布做成的丧服。

C.义仓:

旧时储粮备荒的一种习俗,是一种以赈灾自助为目的的民间储备。

D.《尚书》:

儒家经典之一,是中国第一部古典文集和最早的历史文献。

8.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

⑴故二公深相倚重,大疑大计,悉取资之。

(4分)

⑵今富人亡虑皆四五品矣,安肯为劝其积也,必箕敛,甚者威之。

(4分)

9.请简要概括曾文正公和李文忠公都重用吴先生的原因。

(4分)

三、古诗词鉴赏(11分)

阅读下面这首唐诗,完成10~11题。

长安月夜与友人话故山

赵嘏

宅边秋水浸苔矶,日日持竿去不归。

杨桃风多潮未落,蒹葭霜冷雁初飞。

重嘶匹马吟红叶,却听疏钟忆翠微。

今夜秦城满楼月,故人相见一沾衣。

10.根据前三联,概括作者“长安月夜与友人话故山”的原因。

(6分)

11.简要赏析尾联的表达效果。

(5分)

四、名句名篇默写(8分)

12.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,▲。

(《诗经·蒹葭》)

(2)射者中,弈者胜,▲,起坐而喧哗者,众宾欢也。

(欧阳修《醉翁亭记》)(3)▲,官盛则近谀。

(韩愈《师说》)

(4)▲,望帝春心托杜鹃。

(李商隐《锦瑟》)

(5)余音袅袅,不绝如缕。

▲,泣孤舟之嫠妇。

(苏轼《赤壁赋》)

(6)▲,风流总被雨打风吹去。

(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

(7)桐花万里丹山路,▲。

(李商隐《韩冬郎即席为诗相送》)

(8)海纳百川,有容乃大;▲,无欲则刚。

(林则徐)

五、现代文阅读

(一)(20分)

阅读下面的作品,完成13~16题。

寂静的雪野

[美]杰克·伦敦

梅森只是一个劲儿在队伍前面辛苦赶路。

在荫蔽的坡底下,有一片密林,他们的路正从这里穿过。

梅森弯下腰系鹿皮靴上松开了的带子。

一辆辆雪橇都停了下来,狗全卧在雪里,一声不响。

周围安静得出奇,没有一丝风吹动这片结满白霜的树林。

林外的严寒和沉寂,冻结了大自然的心脏,敲击着它的颤抖着的嘴唇。

只听见空中有一声微微的叹息——其实,他们并没有真正听到这个声音,这不过是一种感觉。

接着,那棵大树,在长久的岁月和积雪的重压之下,演出了生命悲剧中的最后一场戏。

梅森听见了大树快倒下来的折裂声,正打算跳开,不料他还没有完全站直,树干就已经砸到了他的肩膀。

突然的危险,迅速的死亡——马尔穆特·基德已经见得太多了!

松树的针叶还在抖动,他就发出命令,投入行动中。

那个印第安女人,既没有昏倒,也没有无益地高声啼哭,她一听到基德的命令,立刻把全身压在一根仓促做成的杠杆一端,来减轻树的压力,一面注意听她丈夫的呻吟。

马尔穆特·基德使劲用斧头砍树。

钢刃一砍进冻僵的树身,立即发出了清脆的响声,同时,随着斧声,还听得见这位樵夫费劲地“呼呼”喘息。

最后,基德总算把这个不久以前还是个人的可怜东西,放到雪里了。

但是比他的伙伴的痛苦更令人难受的,是露丝脸上那种默默无言的悲伤,同她那交织着希望与绝望的问询眼光。

在北极地带零下六十五度的气温里,一个人只要在雪里多躺几分钟,就活不了的。

他们立刻割下雪橇上的皮带,用皮褥子把不幸的梅森裹好,放在树枝搭成的地铺上面,并且利用那株造成这场灾难的树的树枝,在他面前生起一堆火来。

然后,他们在他背后撑起一块帆布,当做一个简单的屏风,把篝火散发出来的热量反射到他身上。

可是,只有遇到过生命危险的人,才知道什么时候会死。

梅森给树压得很惨,他的右臂、右腿跟脊背都断了,他的腿从屁股以下全麻木了,内伤大概也很重。

只有偶尔的一声呻吟,说明他还活着。

没有希望,也没有办法。

无情的黑夜慢慢地过去了。

第二天早晨,受伤的人清醒过来了,马尔穆特·基德俯身过去,倾听着他那悄悄的细语:

“基德,我算是完啦。

最多也拖不了两三天啦。

你一定得继续往前走!

你必须继续往前走!

记着,这是我的老婆,我的孩子——唉,天啊!

我只希望是个男孩子!

你不能再守在我旁边了——我是个快死的人,我请求你,赶紧上路吧。

”

“让我等三天吧,”马尔穆特·基德恳求着。

“你也许会好起来,可能会出现想不到的事。

”

“不行。

”

“只等三天。

”

“你必须赶紧走。

”

“两天。

”

“基德,这是为了我的老婆和我的儿子。

你别再说了。

”

“那么一天。

”

“不行,不行!

我一定要你……”

“只等一天。

靠着这些干粮,我们会对付过去的,说不定我还会打到一只麇鹿哩。

”

“不行……好吧;就是一天,一分钟也不能超过。

还有,基德,别……别让我孤零零地在这儿等死。

只要一枪,扣一下扳机就行。

你懂得的。

想想看!

想想看!

”

“叫露丝过来,我要跟她告别。

我要告诉她,叫她想想孩子,不能等到我断气。

如果我不跟她说,也许她不肯跟你走。

再会,老伙计,再会。

”

基德利用附近的松树,很快地干着活。

他把那些狗分别套在两乘雪橇前面,把所有的东西都装上去,只留下梅森身上的皮褥子。

露丝顺从地接受了她丈夫的遗嘱。

可怜的女人,她受的服从教育太深了。

基德领着她走到第一乘雪橇跟前,帮她套上雪鞋。

她盲目地、本能地握着雪橇舵杆和狗鞭,吆喝一声,就赶狗上路了。

于是基德回到已经昏迷过去的梅森身边。

后来,等到早已看不见露丝的影子了,他还蹲在火堆旁边,等待着,祷告着。

在铁青的天空下,这一片凛冽的白色的寂静,显得那么冷酷无情。

一小时过去了,两小时——可是梅森仍旧没有死。

到了正午,太阳在南方地平线下,连边也不露,只把一片火红的光照在天空里,表示了一下意思,就很快地收敛了。

马尔穆特·基德突然惊醒了,拖着脚步走到他的伙伴旁边,无奈而又悲伤。

随后马尔穆特·基德鞭打得那些狗疯狂地奔腾起来,在雪野上飞驰而去。

(万紫雨宁译,有删改)

13.小说开头的环境描写有什么作用?

请简要说明。

(4分)

14.文中两处画线句分别表现了人物什么样的精神状态?

请简要分析。

(4分)

15.请简要概括马尔穆特·基德的形象特点。

(6分)

16.请探究小说结尾的描写的深刻意蕴。

(6分)

六、现代文阅读

(二)(18分)

阅读下面的作品,完成17~19题。

诗的源泉

叶圣陶

让我们来探索诗的泉源。

生活是一切的泉源,也就是诗的泉源。

所以说到诗就要说到生活——并不为要达到作诗的目的才说到生活。

我们生而为人,怎能不说到生活呢?

空虚的生活是个干涸的泉源,也可说不成泉源,哪里会流出诗的泉来?

因为它虽名为生活,而顺着它的消极的倾向,几乎退入于不生活了。

惟有充实的生活是汩汩无尽的泉源。

有了源,就有泉水了。

所以充实的生活就是诗。

这不只是写在纸面上的有字迹可见的诗啊。

当然,写在纸面就是有字迹可见的诗。

写出与不写出原没有什么紧要的关系,总之生活充实就是诗了。

我尝这么妄想:

一个耕田的农妇或是一个悲苦的矿工的生活比一个绅士先生的或者充实得多,因而诗的泉源也比较的丰富。

我又想,这或者不是妄想吧。

我们将以“诗人”两字加到哪一类人的身上去呢?

若说凡是生活充实的人便是诗人,似乎有点奇怪;或者专以称呼曾经写出些诗来的人,又觉得不妥。

固然,有些人从充实的生活的泉源里疏引些泉水,写出些诗篇来。

这不过是他们高兴这样做,有写作的冲动,别的人只是没有这种冲动罢了。

只将“诗人”称呼他们,对于同他们一样地具有充实的生活的人又将怎样呢?

由高兴和冲动所引出的事似乎与生活中不可或缺的