高三地理二轮复习专题突破系列权威命制自然地理环境的整体性和差异性Word文件下载.docx

《高三地理二轮复习专题突破系列权威命制自然地理环境的整体性和差异性Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三地理二轮复习专题突破系列权威命制自然地理环境的整体性和差异性Word文件下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

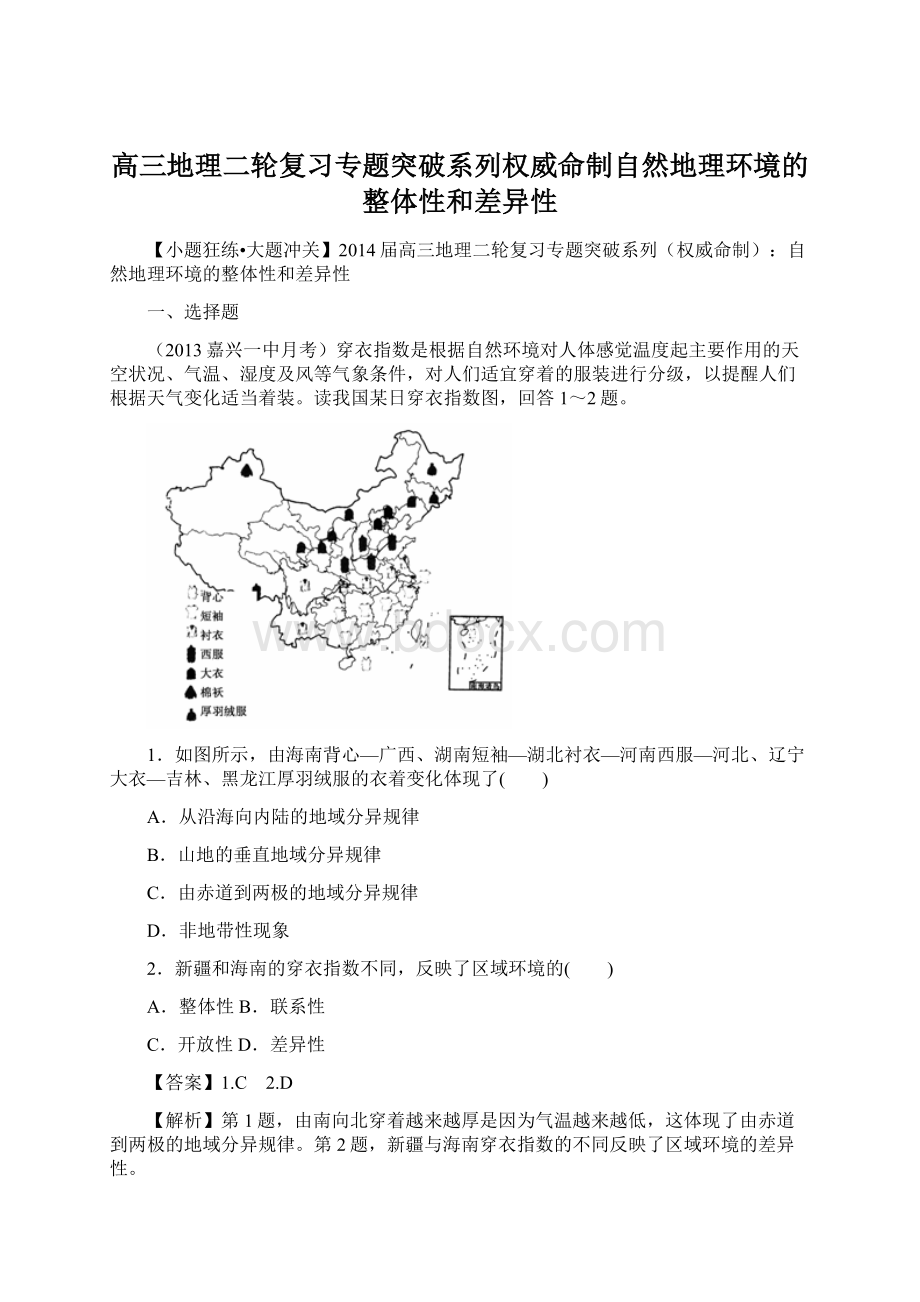

下图示意某地理研究性学习小组从网络上收集的反映某区域地理环境的图片和建立的知识结构。

读图回答3~4题。

3.最适合该图的图名是( )

A.区域整体性示意图

B.区域植被覆盖类型示意图

C.区域差异性示意图

D.区域地域分异示意图

4.该区域是我国唯一的长绒棉产地,与我国东部棉花产地相比,其棉花生产最主要的优势条件是( )

A.气温日较差小B.日照时间长

C.土壤肥沃D.水源充足

【答案】3.A 4.B

【解析】第3题,最适合该图的图名是区域整体性示意图,它反映了自然环境各要素与人类活动的关系。

第4题,两地虽然均为雨热同期,但该区域降水相对较少,日照时间长,适宜优质长绒棉生长。

下图三条折线分别是我国北纬30°

在三种数据模型下的植被叶面积指数变化示意图(叶面积指数是指单位土地面积上植被叶片总面积占土地面积的倍数)。

据此完成5~6题。

5.造成图中100°

E以西地区植被叶面积指数较小的最主要因素是( )

A.海拔B.降水量

C.冰川面积D.土壤性质

6.图中100°

E以东地区植被叶面积的变化,反映的地域分异规律是( )

A.纬度地带性B.经度地带性

C.垂直地带性D.非地带性

【答案】5.A 6.B

【解析】第5题,图中100°

E以西为青藏高原,因海拔高而寒冷,所以植被较少。

第6题,图中100°

E以东地区,越往东叶面积指数越大,说明植被覆盖越好,这与向东越接近海洋水分条件越好有关,体现了从沿海向内陆的地域分异规律(经度地带性)。

选B。

(2014届金华一中月考)2013年7月,某旅游爱好者从北京出发,沿下图中路线自驾游览。

据此并结合所学知识回答7~8题。

7.此次自驾游过程中看不到的自然景观是( )

A.温带落叶阔叶林

B.温带草原

C.亚寒带针叶林

D.亚热带常绿阔叶林

8.下列有关图示地理信息的叙述,能体现自然环境整体性的是( )

A.呼伦贝尔地区过度放牧导致风沙肆虐

B.漠河因地势高而成为我国气候寒冷的地区

C.黑龙江部分地区砍伐森林导致土壤盐碱化

D.松嫩平原因开发沼泽造成水土流失

【答案】7.D 8.A

【解析】第7题,亚热带常绿阔叶林对应的气候类型为亚热带季风气候,该气候分布在我国秦岭—淮河以南的地区。

第8题,呼伦贝尔地区过度放牧使草场受到破坏,植被覆盖率降低,又加上冬春季节多大风,导致该地区风沙肆虐。

下图为某区域高山林线海拔(单位:

米)等值线图。

读图回答9~10题。

8.图中等值线的分布体现了( )

A.纬度地带性分异规律

B.经度地带性分异规律

C.垂直地域分异规律

D.地方性分异规律

9.影响该分异规律的主导因素是( )

A.热量 B.水分 C.光照 D.地形

【答案】9.A 10.A

【解析】第9题,林线的高度自南向北逐渐降低,而东西方向林线的高度大致相同,体现了纬度地带性分异规律。

第10题,纬度地带性分异规律产生的原因主要是南北方向热量的差异。

读图,回答11~12题。

11.如果图示山区乱砍滥伐,则平原地区最可能出现( )

A.泥石流频发B.河流含沙量变大

C.土地沙漠化D.水土流失加剧

12.图示区域10°

S山地植被的垂直分布,与下列哪幅图一致( )

A.①B.②

C.③D.④

【答案】11.B 12.C

【解析】第11题,图示大部分区域降水十分丰富,山区植被破坏,引起水土流失,使平原地区河流含沙量变大。

第12题,图示区域10°

S山地为安第斯山脉,其西侧为热带荒漠,东侧是热带雨林,故选C。

下面为我国三个地区植被在垂直方向上的分布示意图。

读图完成13~14题。

13.图中三地按纬度由高到低的排序是( )

A.丙—甲—乙B.甲—乙—丙

C.甲—丙—乙D.乙—丙—甲

14.引起甲、乙、丙三地针叶林分布高度差异的主要因素是( )

A.热量B.水分

C.坡向D.地形

【答案】13.B 14.A

【解析】第13题,由甲、乙、丙三地植被的垂直分布可知,甲的基带应是针阔混交林带,丙的基带可能是热带(季)雨林带。

由甲、乙、丙三地的基带推知三地纬度的大小关系。

第14题,甲、乙、丙三地纬度不同,山麓地带的热量有差异,导致针叶林分布的高度不同。

鄂尔多斯位于我国中部地区,下面图中A、B两历史时期该地区土地利用方式发生了变化。

读图完成15~16题。

15.影响图示地区自然景观分布的主要因素是( )

A.热量B.水分

C.光照D.海拔

16.鄂尔多斯地区土地利用方式分布的变化,体现了自然地理环境的( )

A.整体性B.差异性

C.周期性D.地带性

【答案】15.B 16.A

【解析】第15题,图中自然带东西更替,南北延伸,符合从沿海向内陆的地域分异规律。

从沿海向内陆的地域分异规律产生的原因是降水从沿海向内陆逐渐减少。

第16题,从A时期到B时期,植被变差,可能是由气候变干和不合理的人类活动等自然原因和人为原因造成的,但主要原因应是人为原因。

即一个要素发生变化,引起其他要素发生相应的变化,体现了自然地理环境的整体性。

下图为某山地甲、乙、丙三地平均气温、年降水量资料图。

读图回答17~18题。

17.据图中信息判断,下列叙述正确的是( )

A.丙地位于山地的背风坡

B.该山地位于赤道附近

C.流经该山地所在大陆西岸的洋流为暖流

D.该山地东坡出现永久性积雪的海拔约为5300m

18.根据气温和降水状况判断,在甲地最可能分布的自然带是( )

A.温带落叶阔叶林带

B.亚寒带针叶林带

C.温带草原带

D.热带雨林带

【答案】17.D 18.C

【解析】第17题,本题考查气候的相关知识,意在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。

根据图示信息可知,甲、乙、丙三地中降水最多的是丙地,则丙地应位于山地的迎风坡;

根据气温垂直递减率计算可知,该山地的山麓地区最冷月平均气温约为9~13℃,该山地应位于亚热带地区;

该地最冷月是7月,说明其位于南半球,流经该山地所在大陆西岸的洋流应为寒流;

根据气温垂直递减率计算可知,该山地东坡最热月平均气温为0℃的海拔约为5300m,即该山地东坡出现永久性积雪的海拔约为5300m。

第18题,本题考查自然带的判断,意在考查学生获取和解读信息的能力。

根据图示信息可知,甲地的最冷月气温在0℃以下,年降水量为350mm,属于半干旱地区,最可能分布的自然带是温带草原带。

二、综合题

19.图1为某山地植被垂直变化示意图,图2为该山地所在地区的气候类型图。

图2中甲、乙、丙、丁表示不同类型的气候区,丁是该山地所属的气候区。

读图回答问题。

(1)甲、乙两气候区自然带的变化体现了________的地域分异规律,其变化的主导因素是________。

(2)③处气候的形成属于________,主要和________因素有关。

(3)图1中①②自然带分别表示________。

A.高寒荒漠带、高山草甸带

B.针叶阔叶混交林带、高寒荒漠带

C.高山草甸带、高寒荒漠带

D.山地常绿阔叶林带、高山草甸带

(4)结合气候类型说明丙处植被具有的特征。

【答案】

(1)从沿海向内陆 水分

(2)非地带性 地形

(3)C

(4)丙为地中海气候区,植被属于常绿硬叶林。

叶片常绿、坚硬,机械组织发达,常披茸毛或退化成刺,表面有蜡质。

【解析】第

(1)题,甲为温带海洋性气候区,对应的植被为温带落叶阔叶林,乙为温带大陆性气候区,对应的是森林、草原和荒漠,其变化体现了水分为主导因素的从沿海向内陆的地域分异规律。

第

(2)题,③处在伊比利亚半岛,形成了温带大陆性气候,主要与山脉对海洋水汽的阻挡作用有关。

第(3)题,根据①自然带下面为针叶林带即可判断。

第(4)题,丙为地中海气候区,夏季炎热干燥,植被属于常绿硬叶林。

20.读下图,回答问题。

(1)据图分析澳大利亚南回归线附近东、西两岸降水量的差异及其主要原因。

(2)说明图中自然景观的变化体现的地域分异规律。

(3)人口、城市的分布深受自然环境影响,试说明澳大利亚人口、城市的主要分布规律。

(1)差异:

东岸降水丰富,西岸降水稀少。

原因:

东岸地处东南信风迎风坡,沿岸有暖流流经;

西岸受副热带高气压带控制,沿岸有寒流流经。

(2)由赤道到两极的地域分异规律,从沿海向内陆的地域分异规律。

(3)东南沿海和西南沿海人口、城市密集;

中西部和东北部稀少。

【解析】第

(1)题,据图可知,澳大利亚南回归线附近东岸降水丰富,西岸降水稀少,这主要与东、西两岸所受气压带和风带的影响以及沿岸洋流的性质有关。

第

(2)题,图中自然景观的变化主要体现了水平地域分异规律,即由赤道到两极的地域分异规律和从沿海向内陆的地域分异规律。

第(3)题,人口、城市的分布深受自然环境影响,人口、城市主要分布在地势较低、气候适宜和水资源丰富的地区。

结合图中信息可知,澳大利亚人口、城市主要分布在东南沿海和西南沿海,中西部降水稀少,东北部降水量大,但气温高,湿热的环境不适宜人类的居住。