最新人教部编版五年级语文下册第六单元教案含单元教材分析和教学反思文档格式.docx

《最新人教部编版五年级语文下册第六单元教案含单元教材分析和教学反思文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新人教部编版五年级语文下册第六单元教案含单元教材分析和教学反思文档格式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

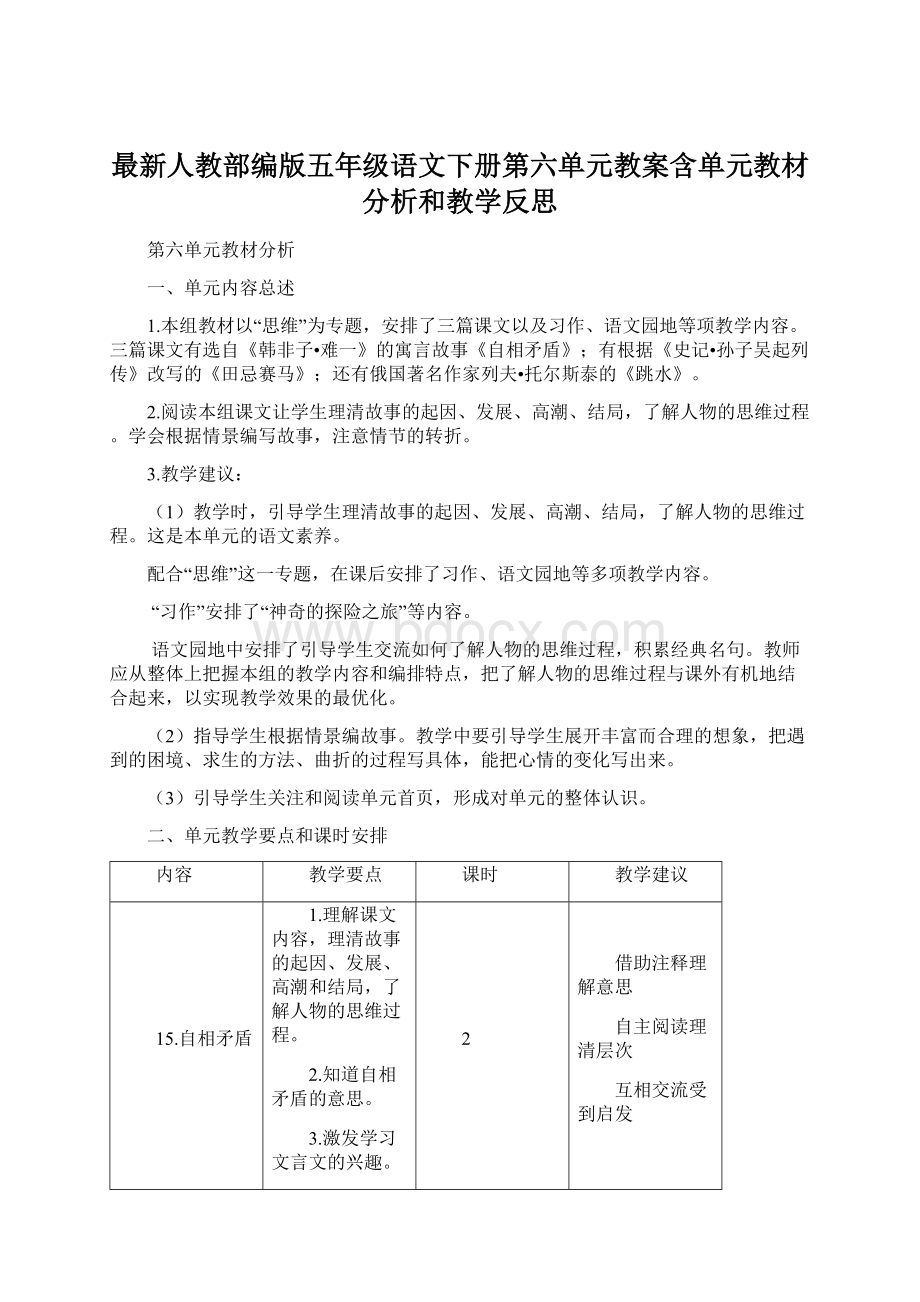

习作:

神奇的探险之旅

1.记录想象中的探险之旅。

2.展开丰富的想象,把探险过程中遇到的困境、求生的方法、曲折的过程写具体。

3.把探险过程中心情的变化写出来。

4.养成修改自己习作的习惯。

1

互相交流打开思路

阅读范文掌握写法

自评互评学会修改

语文园地六

1.回顾单元课文,了解人物思维,加深对课文的理解。

2.学会和积累理解文言文重点字意思的方法;

了解描写人物感受的方法,并试着写一写;

掌握修改作文的方法。

3.理解经典名句,感受其中的哲理,背诵积累。

自主学习

合作探究

1.认识“吾、弗”2个生字,读准多音字“夫”,会写“矛、盾”等4个字。

2.正确、流利地朗读课文。

背诵课文。

3.结合注释,并联系上下文理解词语的意思,进而理解寓言的内容,理解故事的寓意。

4.试着用自己的话讲讲这个故事。

5.说说“其人弗能应也”的原因,并与同学交流生活中类似的事情。

一、导入新课,激发兴趣。

1.同学们,今天阳光明媚,可把我冻坏了。

(此时学生会说,老师你说错了。

)

老师哪里说错了呢?

(前后表达不一致,自相矛盾。

2.同学们,我们生活中像这样自相矛盾的事情还有很多,试着说一说。

(引导学生说出更多例子。

3.这节课,我们就来了解下“自相矛盾”的出处吧。

在开始上课之前,我们先来看段视频。

(看《自相矛盾》的视频)让学生大概了解故事情节。

二、初读课文,扫清字词障碍。

1.提出读书要求:

自己小声读课文,勾画出不认识的字,借助拼音读一读。

2.指名读生字。

着重指导:

弗(fú

)、夫(fú

3.指导书写课后方格中的字。

着重分析指导“矛、盾、誉、吾”,并在黑板上示范。

(“矛”的笔画是横撇、点、横钩、竖钩、撇。

“盾”的部首是“厂”。

“誉”的部首是“言”。

“吾”的部首是“口”。

三、再读课文,整体感知。

1.自由朗读课文。

(介绍相关资料,也可以让学生自己说。

矛:

古代兵器,在长柄的一端装有金属枪头。

盾:

古代打仗时防护身体,挡住敌人刀、箭等的牌。

韩非:

战国末期哲学家,法家思想的主要代表人物。

2.体裁。

(寓言)

3.指名朗读课文。

这篇课文讲了一个什么故事?

用自己的话讲讲这个故事。

(古代一个卖矛与盾的楚国人,他先夸他的盾好,什么东西也戳不破;

又夸他的矛好,什么都能戳破。

旁人问他:

拿你的矛刺你的盾,怎么样?

那人哑口无言。

4.分组朗读课文。

注释:

楚人:

楚国人。

鬻(yù

):

卖。

誉:

称赞,这里有“夸耀”的意思。

陷:

穿透。

利:

锋利。

以:

用。

弗:

不。

应:

回答。

5.教师范读。

概括译文:

楚国有个卖矛和盾的人,他先夸耀自己的盾很坚硬,无论用什么东西都无法穿透它。

然后,他又夸耀自己的矛很锋利,无论什么东西都能穿透。

有人质问他:

“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?

”那个人无法回答。

无法被刺穿的盾牌和刺穿一切的长矛,是不可能共同存在的。

四、品读感悟,体会情感。

1.文中楚国人如何卖矛和盾的呢?

誉之曰:

“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:

“吾矛之利,于物无不陷也。

”

(指名读,读出其夸赞自己东西的自豪感。

2.他这般夸耀,路过的人都停下了脚步。

路人们是要买他的矛或盾吗?

路人们都说了什么话呢?

“以子之矛,陷子之盾,何如?

3.路人们七嘴八舌地议论,这位楚国人是什么表现?

(其人弗能应也)哑口无言、张口结舌……

4.体会“夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立”。

做事不能互相抵触,说话办事必须实事求是,要前后一致。

五、总结全文,拓展延伸。

1.班级交流讨论:

你身上有过自相矛盾的现象吗?

你悟出了什么道理?

(这则寓言讽刺了那些说话不顾事实,把事实夸大到绝对的程度,使自己陷入自相矛盾、尴尬境地的人。

告诉我们:

说话办事要实事求是,讲究分寸,不能自相矛盾。

2.楚人这样做会导致什么后果?

(矛和盾都卖不出去)

我们来想办法帮帮他,帮他卖出这些东西。

(引导学生为楚人想办法,自由发言。

3.说话不要前后矛盾,说话要有逻辑性。

说话之前先思考这样说是否合适。

自相矛盾

盾→坚,物莫能陷

矛→利,物无不陷

不可同世而立

1.本课是一篇文言的寓言故事,引导学生反复朗读,读通语句,根据注释理解句意,反复品读,把握人物形象。

2.给学生表演和发言的机会,以学生为主体,激发兴趣,从而达到保持学生注意力,理解文本的目的。

1.认识“膑、讥”等5个生字,会写“丧、瞪”等8个字,会写“依次、等级”等12个词语。

2.分角色朗读课文,注意描写人物神态等的词语,读出人物说话时的语气,了解人物想法。

3.读懂课文内容,推测孙膑的思维过程。

4.知道用原来的马,只调换了一下出场顺序,田忌就转败为胜的原因。

了解不同的思维方式带来的巨大变化,说说从中受到的启发。

-第一课时-

1.纸牌小游戏。

老师拿出六张扑克牌,分为两组,分别是红桃的4、8、10,梅花3、7、9。

老师和学生各选一组,然后比大小。

老师依照田忌赛马的思维跟学生玩两盘,把输和赢的两种情况都体现出来。

2.在历史上,像这种以弱胜强、以少胜多的故事还真不少,你知道哪些?

官渡之战 曹操 2万人战胜10余万敌军

赤壁之战 周瑜、刘备 5万人战胜20余万敌军

淝水之战 谢玄 8万人战胜80多万敌军

2.指名读生字新词。

轻蔑(qīngmiè

)、孙膑(bì

n)

着重分析指导“瞪、耀、蔑、赢”,并在黑板上示范。

(“瞪”是左右结构,部首是“目”,右上方的笔顺是横撇、点、撇、撇、捺。

“耀”是左右结构,部首是“”,右下方是“隹”,而不是“住”。

“蔑”是上中下结构,中间是“罒”,不是“四”,下面是“戍”,不要少写一点。

“赢”是上中下结构,部首是“月”,下面是“月、贝、凡”。

1.朗读课文,说一说,课文以什么为线索?

写了什么?

(课文以“赛马”为线索,写了田忌和齐威王的两次赛马。

2.自由读“两次赛马”的段落,边读边思考:

这两次比赛各是怎么赛的?

画出两次赛马的对阵图。

3.两次赛马的相同之处和不同之处是什么?

(1)学生自学、讨论。

(2)小组汇报:

① 第一次赛马 第二次赛马

齐威王 田忌 齐威王 田忌

上 上 上 下

中 中 中 上

下 下 下 中

②两次赛马的相同之处:

a.两人的马没换。

b.比赛规则没变——各自把马分等级。

c.齐威王的马出场顺序没变,先上等,后中等,再下等。

③两次赛马的不同之处:

a.田忌的马出场顺序不同,先下等,后上等,再中等。

b.比赛结果不同。

c.齐威王前后心情不一。

第一次齐威王胜,得意扬扬。

第二次齐威王败,目瞪口呆。

四、课堂小结。

朗读课文后,你感受到了什么?

(只要多思考,以弱胜强也不是不可能。

-第二课时-

一、复习故知,导入新课。

1.指名朗读生字新词,检查生字新词的掌握情况。

2.导入新课:

通过上一节课的学习,我们已经基本了解了两次赛马的比赛结果。

接下来,我们来看看初赛失败后,孙膑与田忌的对话和表现。

二、品读感悟,体会情感。

1.自由朗读1~2自然段。

(1)田忌为什么都失败了?

本段中写“每个等级的马都比田忌的强”,这说明彼强我弱。

而比赛的时候却是“上等马对上等马,中等马对中等马,下等马对下等马”。

所以田忌的失败是显而易见的。

(2)体会“垂头丧气”是写田忌初赛失败后的情绪。

垂头丧气:

形容情绪低落、失望懊丧的神情。

在课文中是写田忌失败后情绪颓丧,非常失望的神情。

(3)你认为田忌要怎样才能赛过齐威王?

(实力或技巧方法)

组织学生议论,各抒己见,最后让学生带着求知欲望学习第3~12自然段。

2.有感情地朗读第3~12自然段。

要求:

(1)找出描写田忌情绪的三句话。

①“想不到你也来挖苦我”是写田忌初赛失败的情绪,认为好朋友孙膑也看不起他。

②“你是说另换几匹马”是写田忌只看到马力的强弱,没有认识到比赛方法的重要。

③“那还不是照样输”是写田忌没有信心,缺乏求胜的精神。

(2)找出描写孙膑神态的四句话。

①“从刚才的情形看,齐威王的马比你的马快不了多少哇”是写孙膑当朋友失意时,热情鼓励。

②“我不是挖苦你,你再同他赛一次,我有办法让你取胜”是写孙膑仔细观察、认真分析之后找到了取胜的可行办法。

③“摇摇头”是否定田忌的想法,“一匹也不用换”初次表露出马力强弱不能决定比赛的胜负。

④“胸有成竹地说”是写孙膑早已思考成熟,“你就照我的主意办吧”是写孙膑具有必胜的信心。

再三用必胜的语言鼓舞田忌的斗志,终于使田忌鼓起勇气,充满信心再次比赛。

表现在田忌说:

“当然不服气,咱们再赛一次!

3.体会三个人的对话。

默读13~18自然段。

提问:

(1)第二次比赛,马还是原来的马,田忌为什么能战胜齐威王?

(下对上,上对中,中对下。

调换出场顺序。

突出孙膑善于观察,认真思考,深入分析的品质。

(2)齐威王为什么失败?

①齐威王正在得意扬扬地夸耀自己的马,看见田忌和孙膑过来了,便讥讽田忌:

“怎么,难道你还不服气?

这段话是写齐威王根本没把田忌放在眼里,充分表现出骄傲自满的弱点。

②齐威王轻蔑地说:

“那就来吧!

这段话是说齐威王认为自己有必胜的把握,毫无失败的思想准备。

讲解以上两句话,要充分突出齐威王盲目骄傲自满,只凭马力、不善智谋,沉浸在胜利的喜悦之中。

孙膑正是抓住了这一点,安排了田忌赛马的出场顺序才取得胜利的。

③齐威王有点儿心慌了。

田忌胜了第二场,齐威王稍有觉醒但已经晚了,已无调整余地了,所以到第三场比赛下来,“齐威王目瞪口呆了”。

比赛结果已成定局。

突出思维的重要性。

(3)齐读最后一个自然段。

(中心句)

三、总结全文,拓展延伸。

1.除了田忌赛马里面两种比赛匹配的办法还有别的方法吗?

(有,但只有孙膑说的那种是取胜之道。

再次突出了孙膑的聪明机智。

2.让学生各选一个角色朗读课文,读出人物说话时的语气,演一演。

演完并让学生再次说说人物的性格特点。

3.你还从这篇课文中受到了什么启发?

(田忌和齐威王赛马,是智力的比赛,不是力量的比赛,田忌的胜利是孙膑智慧的胜利,齐威王的失败是不善于动脑思考的失败。

因此,无论做什么事都要细致观察、认真思考,采用恰当的方法,这样才能取胜。

田忌赛马

初赛失败→再赛胜利

孙膑献策

1.从游戏切入课文,提高了学生的学习兴趣,能调动学生参与的积极性,提高了学生学习的自觉性。

2.历史上,包括我们现实生活中,都有很多以弱胜强、以少胜多的事例,靠的就是多思考,用发散性思维统筹各方面。

1.认识“肆、桅”等7个生字,会写“艘、航”等14个字,会写“环游、航行”等12个词语。

2.默读课文,理清故事的起因、经过和结果,并试着讲讲这个故事。

3.找出描写水手们的语句,并说说这些语句是怎么推动情节发展的。

4.说说危急时刻船长的办法好在哪里,说说读了这个故事受到的启发。

1.观看跳水视频。

同学们,跳水是我们经常能看到的一种运动。

我们观看奥运会跳水运动员的英姿,为他们喝彩,是不是某些同学也梦想着能成为一名为国争光的跳水运动员?

2.解题导入。

引导学生提出疑问,如本文跳水的人是谁?

为什么跳水?

在哪里跳水?

怎么跳水?

接下来,我们将带着这些问题开始学习第17课《跳水》。

桅杆(wé

igān)、吓唬(xià

hu)

着重分析指导“艘、肆、帽、桅”,并在黑板上示范。

(“艘”是左右结构,部首是“舟”,右部“叟”的笔顺是撇、竖、横、横折、横、横、竖、横撇、捺。

“肆”是左右结构,部首是“镸”,“镸”的笔顺是横、竖、横、横、横、撇折、点。

“帽”是左右结构,右边是由“

”和“目”组成的。

“桅”是左右结构,部首是“木”,右边是“危”。

1.朗读课文,说一说,课文讲了什么事?

(引导学生思考导入时所提的问题,自行找到相关答案。

课文讲述了船长的儿子在一艘帆船上,爬上了桅杆的顶端,船长逼孩子跳水最终得救的故事。

2.通读全文,根据事情的起因、经过和结果,把下面的内容填写完整。

起因:

水手拿猴子取乐。

经过:

猴子抢孩子的帽子,并将帽子挂到桅杆顶端横木的一头,孩子为了追回帽子,走上横木,陷入了危险的境地。

结果:

船长急中生智,命令孩子跳水,使孩子转危为安。

水手拿猴子取乐→(孩子被猴子引上桅杆顶端)→(船长逼孩子跳水,孩子得救)

四、拓展交流。

1.如果当时你也在现场,你有什么话想跟船长的儿子说?

你有什么话想跟水手说?

(言之有理即可)

2.如果你是船长的儿子,你有没有什么话想说?

五、课堂小结。

读完课文后,你感受到了什么?

(遇事应沉着冷静,多思考。

1.指名朗读生字新词,检查生字新词掌握情况。

通过上一课的学习,我们已经知道了跳水的起因、经过、结果。

这节课,我们将继续学习《跳水》。

3.《跳水》的作者列夫·

托尔斯泰是俄国的文学家。

他一生中写了很多作品,如《战争与和平》《复活》等。

1.我们都知道,跳水的起因是水手拿猴子取乐。

那么,请同学们画出有关描写水手的语句。

(1)一只大猴子在人群里钻来钻去,模仿人的动作,惹得大家哈哈大笑。

人们的笑使得猴子放肆,它有多放肆呢?

→猴子忽然跳到他面前,摘下他的帽子戴在自己的头上,很快地爬上了桅杆。

(2)水手们又大笑起来,只有那个孩子哭笑不得。

为什么水手笑,而孩子却哭笑不得呢?

→猴子坐在桅杆的第一根横木上,摘下帽子来用牙齿咬,用爪子撕,好像故意逗他生气。

(3)水手们笑得更欢了,孩子却气得脸都红了。

为何水手们笑得更欢,孩子气得脸都红了?

→猴子不但不理孩子,反而撕得更凶了,且爬上了桅杆的顶端。

(4)这时候,甲板上的水手全都吓呆了。

怎么此时水手们突然吓呆了?

→孩子的手放开了绳子和桅杆,张开胳膊,摇摇晃晃地走上横木去取帽子。

(5)有个人吓得大叫了一声。

为什么会吓得大叫了一声?

→孩子在横木上的危险程度之深。

(6)等孩子一浮上来,水手们就立刻抓住了他,把他救上了甲板。

水手们能直观地看到猴子与孩子的动作与神态,他们的表现推动了情节的发展。

点拨总结:

在整个故事中,水手的作用是:

①推动情节的发展。

猴子在水手们的取乐中更加放肆,孩子在水手的笑声中恼羞成怒,失去理智。

②渲染气氛。

开始水手们都“笑起来”,气氛轻松。

后来“全都吓呆了”与之前水手的笑形成对比,表现了人们对孩子的担心,烘托了紧张的氛围。

③反衬主人公的品质。

水手们平时训练有素,但在关键时刻却不知所措,与船长的审时度势、机智果断形成对比,突出了船长的临危不乱。

2.感悟孩子的处境。

(孩子的处境十分危险,从哪里可以看出?

孩子只要一失足,直摔到甲板上就没有命了。

即使他走到横木那头拿到了帽子,也难以回转身来。

(出示课件)指导学生看最高的横木与甲板的距离、横木的宽度,理解孩子的危险境地——难以转身,直观感受当时紧张的氛围。

引导:

你能用一个词语来形容孩子处境的危险吗?

(万分危急、千钧一发、危在旦夕)

指导朗读:

读出孩子的气愤及他处境的危险。

用什么样的语气读更能够表现出孩子的处境危险呢?

语速稍快,声调稍高,突出重点词语。

你们朗读的技巧掌握得越来越好了!

3.“正在这时候,船长从船舱里出来,手里拿着一支枪。

”过渡句。

上文讲孩子处境险恶,下文讲船长出来果断处理。

4.“四十秒钟——大家已经觉得时间太长了。

”这里互相矛盾吗?

(四十秒钟非常短,可是时间宝贵,人们救人心切,所以觉得四十秒钟太长了。

5.想一想:

在那个危急时刻,船长的办法好在哪里?

(1)当时情况十分紧急,孩子只要一失足,直摔到甲板上就没有命了。

(2)当时天气风平浪静,孩子跳到海里不至于被大浪冲走,而且与摔在硬邦邦的甲板上相比,跳进海里是最安全的办法了。

(3)水手们都在甲板上,孩子跳海之后水手们能第一时间把他救起。

(4)因为孩子的两条腿已经发起抖来,随时都有掉下来的危险,而且在这么高的位置,孩子是没有勇气往下跳的,所以船长拿起手里的枪,逼迫孩子第一时间跳海。

综上可知,在当时的危险情况下,快速跳海是保护孩子最好的办法。

6.最后一个自然段和课文题目有什么关系?

作者要赞扬什么?

(末尾回应课题,“跳水”是事情发展的结局,课文以解决问题的方法——跳水做题目,这既与故事情节的发展紧密相关,又突出了船长处事的果断。

1.文章对船长的描写只有寥寥几笔,但却把一个沉着冷静、机智果断的船长形象生动地展现在读者面前,让人感觉真实又具体。

这种对人物描写的方法,是值得我们在写作中借鉴和学习的。

2.学习课文后,你印象最深的地方是什么?

你最佩服谁?

佩服他什么?

(引导学生积极发言,言之有理即可。

3.在这种危急时刻你会怎么做?

(引导学生积极发言,如拉棉被让孩子跳下甲板、水手们手挽手接孩子等。

指出这些方法是否可行:

下落位置不定,不容易接到,冲击力大,容易受伤。

船长的儿子水性应该还不错,水有浮力不会摔伤,又有水手的帮忙。

指出船长的方法既节省了时间,又很安全,突出船长的思维敏捷、逻辑清晰、遇事沉着。

4.这篇课文就是要告诉我们,遇事不要慌,要沉着冷静,要多想办法,用最好的办法解决。

跳水

起因——水手戏猴、猴子放肆

发展——猴戏孩子、孩子追猴

跳水经过船长沉着镇静、机智果断

高潮——孩子追猴、走上横木

结果——船长举枪、孩子得救

1.我们的现实生活中,有很多我们始料未及的事,面对这些事件,我们要做的就是沉着冷静,多分析,多思考。

2.通过朗读培养学生的语感是语文教学的重要任务之一。

在教学时,让学生充分读书,融入人物的内心世界,感受其神态和动作,充分唤起学生的想象,以激发学生兴趣,从而达到吸引学生注意力,理解文本的目的。

1.激发学生探究大自然的兴趣,培养学生的探索精神。

2.要求学生能根据自己选择的场景,展开合理丰富的想象,把遇到的困境、求生的办法、曲折的过程写具体,并能尽量将心理的变化融入其中。

1.(观看探险短视频)同学们都看过有关探险的书籍或者电影吧?

(看过)

里面有哪些有趣的情节?

你觉得有趣在哪里?

(学生各抒己见)

没错,里面的情节能抓住读者的心,有一定的险情,而在最关键的时候,就会出现一个聪明的人带着大家脱险,配上独特的画风和夸张的情节,让我们觉得惊险又有趣。

2.你想不想去探险呢?

今天,老师带着大家一起去探险。

(板书:

神奇的探险之旅)

二、启发思路。

1.各位探险爱好者们,探险需要组队一起的哦,那么,你们想跟什么样的人成为队友呢?

读图表及要求,理解题意,说一说自己的理解。

(参考:

探险无小事,如果几个人都是不专业的,都是没有相关经验的小孩子,在发生危险之时,很可能难以脱身;

如果其他人都是探险专业户,只有一个小孩子,怕没有人可以交谈,大人们甚至可能会帮忙挡掉所有的危险,那就达不到探险的目的。

2.探险的团队十分重要,从两列人物中各选一位,和你组成一个探险小队。

你选择的是哪两位?

为什么?

(引导学生积极发言,说出自己想要结伴而行的伙伴是谁,原因又是什么。

3.确定探险小队的成员后,我们来讨论一下去哪儿探险。

是茫茫大漠、热带雨林、海中荒岛、幽深洞穴,还是南极冰川……(引导学生讨论探险的相关地方,发挥学生的主动性。

4.选择你想要去的探险地点,思考可能遇到的险情有什么?

(遭遇猛兽、暴雨来袭、断水断粮、落石雪崩、突发疾病……)

5.了解这些之后,你还有决心继续探险吗?

(有)那我们需要做哪些准备呢?

(交流)

三、习作指导。

(一)在整个想象的过程中,可播放背景音乐,营造气氛。

1.经过漫长的奔波,我们终于来到了魂牵梦绕的探险之地。

入险地)

2.想要遇到更有趣的事物,探寻没有人知道的秘密,需要走到险地的深处,小队走进了……突然……(板书:

遇险情)

3.探险小队的某个人说出了某个点子,全队齐心协力、互帮互助,脱离了险境。

脱险境)

多媒体呈现:

怎样写探险内容的作文?

(1)把探险过程写完整。

到哪里去探险?

和谁去探险?

探险的过程是怎样的?

结果如何?

这些内容都要交代得清清楚楚、明明白白,而且要完整。

(2)要写出具体内容。

把探险过程中发生了哪些事?

每个人的语言、动作、神情、心理变化等,都要写出来,这样文章的内容才会具体。

(3)写出感受。

探险的过程往往是神秘而紧张的,要把这种特点表现出来,就需要时时关注人物的内心感受以及心理变化。

这样,人物心理的变化,也印证了探险过程的紧张气氛。

(二)开始写作。

听起来咱们的探险之旅非常有意思啊!

下面我们就拿起笔,一起记录探险过程中难忘的时光吧。

写的时候要把过程写具体,结合人物的心理描写。

四、习作点评。

选出两三篇比较优秀的作文,在全班进行点评。

习作的重点在于讲清楚探险的过程,