岩石学路凤香最终文档格式.docx

《岩石学路凤香最终文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岩石学路凤香最终文档格式.docx(118页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

互相过渡:

火山碎屑岩与沉积岩;

混合岩与火成岩;

沉积岩与低级变质岩。

火成岩经风化沉积或变质作用,可形成沉积岩或变质岩;

混合岩(magmatite):

一种由浅色和暗色两种岩石组成的,暗色的是先存的变质岩而浅色的是经就地熔融产生的富硅、铝质火成岩,是两种不同作用形成的过度类型,通常将其列入变质岩。

互相转换:

沉积岩经变质改造或进一步的重熔作用,可形成变质岩或火成岩;

变质岩经风化沉积或重熔作用,可形成沉积岩或火成岩。

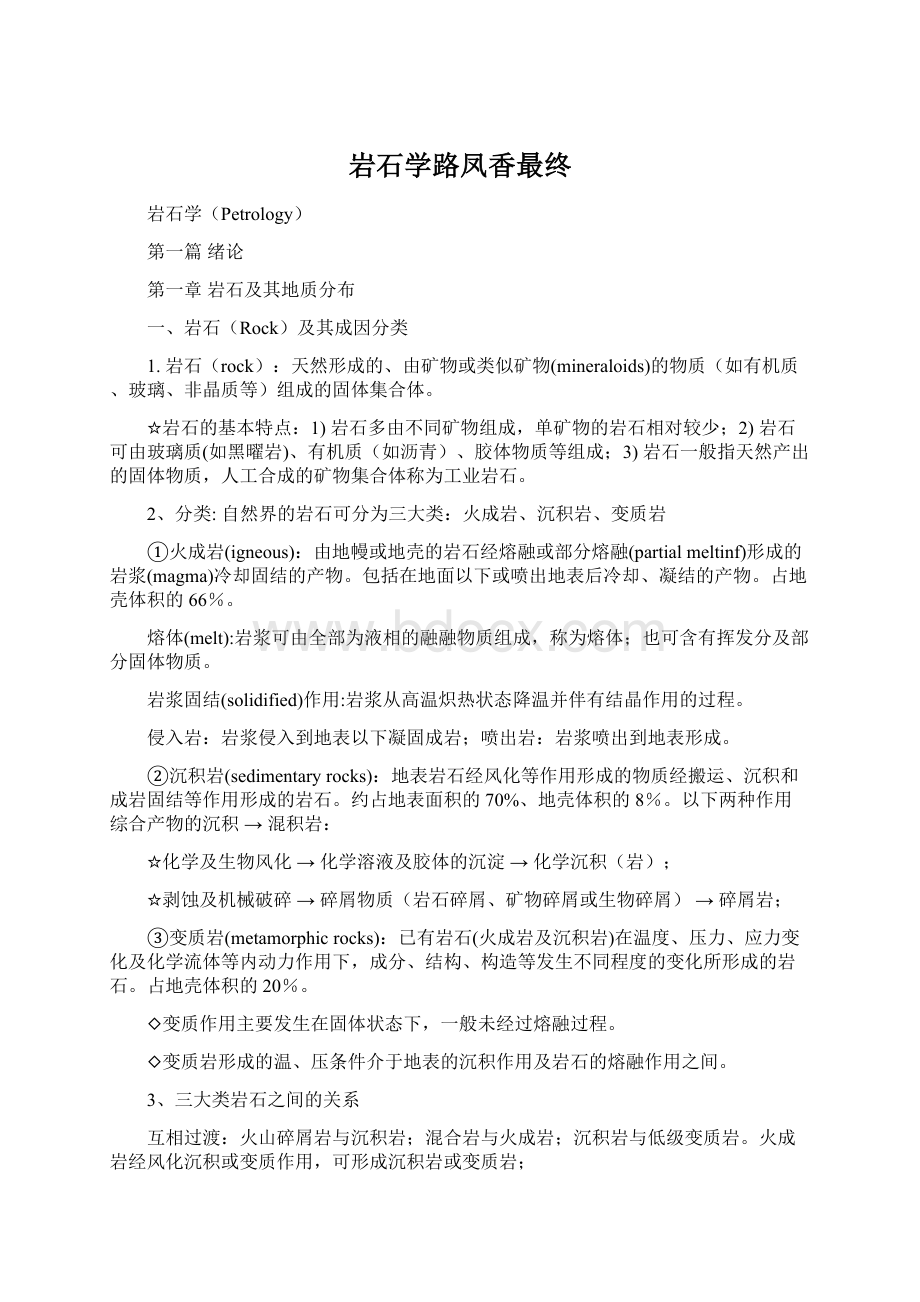

三大类岩石野外特征对比简表

野外特征

火成岩

沉积岩

变质岩

1.形成火山及各类熔岩流。

2.形成岩脉、岩墙、岩株及岩基

等形态并切割围岩。

3.对围岩有热的影响致使其重结

晶,发生相互反应及颜色改变。

4.在与围岩接触处火成岩体边部

有细粒的淬火边。

5.除火山碎屑岩外,岩体中无化

石出现。

6.多数火成岩无定向构造,矿物

颗粒成相互交织排列。

1.在野外呈层状产生,并经历分

选作用。

2.岩层表面可以出现波痕、交错

层、泥裂等构造。

3.岩层在横向上延续范围很大。

4.沉积岩地质体的形态可能与河

流、三角洲、沙洲、沙坝的范围

相近。

5.沉积岩的固结程度有差别,有

些甚至是未固结的沉积物。

1.岩石中的砾石、化石或晶体

受到了破坏。

2.碎屑或晶体颗粒拉长,岩石

具定向构造,但也有少数无定向

构造的变质岩。

3.多数分布于造山带、前寒武

纪地盾中。

4.可以分布于火成岩体与围岩

的接触带。

5.岩石的面理方向与区域构造

线方向一致。

6.大范围的变质岩分布区矿物

的变质程度有逐渐改变的现象。

二、岩石学及学习目的

1.岩石学(Petrology):

由希腊字母“petra”(石头)和“logos”(解释)组成的,表示岩石学是研究天然岩石的学科。

岩石学是地质学领域的一门重要分支学科,是研究地壳、地幔及其它星体产出的岩石分布、产状、成分、结构、构造、分类、命名、成因、演化等方面的科学。

基础岩石学包括岩相学(Petrogrphy)[研究岩石分类和描述岩石特征为主,立足详细野外及室内观察测试,分类命名]和岩理学(Petrogenesis)[理论与实践结合,归纳演绎有关各类岩石成因、形成演化及构造背景等研究]。

2、学习岩石学的意义

1)、岩石是组成地球的物质基础

2)、寻找矿产资源

与沉积岩相关的矿产资源:

石油、天然气、煤及非金属矿产

与岩浆岩及变质岩相关的矿产:

Cr-Co-Ni-PGE-Cu-Au-Ag-W-Sn-Te。

红宝石、蓝宝石、翡翠等。

有些岩石本身就是矿产:

玄武岩:

铸石、路基;

花岗岩:

石材、石灰,石英砂等

3)、与环境科学密切相关①地质事件与环境密切相关火山活动,殒击事件等

②农田开发③地方病防治④建筑

综上所述,人类社会可持续发展以及人与自然的协调所必须解决的重大问题:

资源开发、环境保护及灾害防治等均与岩石学密切相关。

4)、岩石是地球演化的记录册

对有关岩石的形成时代、时空分布及其形成条件的研究,可以对解决地质历史演化中的许多重大问题。

①现代的沉积物与地质历史上的沉积物的丰度有很大的差别,其原因何在?

②有些火成岩,如科马提岩,多数出现在太古代,块状斜长岩、更长环斑花岗岩多数出现在元古代,如何根据这些岩石的特征来认识地球的演化?

③大规模溢流玄武岩形成的机理?

三、岩石在地球上的分布

陆地,表层沉积岩体积分数约66%,其余火成岩、变质岩大约各占一半。

大洋下面,沉积物和沉积岩形成薄层状覆盖在下部的火成岩和变质岩之上,后两种岩石形成大洋地壳的主体。

1.地球内部结构及其组成(参考地球概论部分内容)

1)地球的形成与分异作用

类地行星/巨型行星

2)地球的圈层结构

地震波、3个一级圈层2个不连续界面。

地壳-(莫霍面)-地幔-(古登堡面)-地核

岩石圈(lithosphere)、软流层(asthenosphere)

2.三大类岩石在地球表层的分布

板块构造理论(参考地概)

四、地外星球上的岩石简介

1.月球岩石2.陨石(铁、石、石铁陨石)1976吉林世界最大石陨石1750kg;

最大铁陨石1928纳米比亚73t

第二篇火成岩(Igneousrocks)

火成岩石学定义:

火成岩石学是研究岩浆起源、活动、演化、结晶及其岩石的组成、分布、产状、成分、结构、构造、分类、命名、共生组合、成因机理与构造、矿产关系的一门独立学科。

第二章、岩浆及岩浆作用

一、岩浆的概念

岩浆:

上地幔或地壳部分熔融的高温、粘稠熔融体,以硅酸盐成分为主,含有挥发分及少量固体。

其喷出地表后形成的火成岩为喷出岩(extrusiverocks);

侵入地壳中的称为侵入岩(intrusiverocks)。

1)岩浆产生的部位、性状和成分;

2)岩浆的基本特点:

具一定的化学组成、高温、具有流动性。

1.原生岩浆(primarymagma)

由地幔或地壳岩石经部分熔融或熔融作用形成的成分未发生变异的岩浆。

2.母岩浆(parentmagma)和派生岩浆(derivativemagma)

母岩浆:

能够通过各种作用(分异、同化、混合)产生派生岩浆的独立的液态岩浆。

(原生岩浆可成为母岩浆,但母岩浆不一定是原生岩浆。

)

经分异作用产生的派生岩浆(进化岩浆evolvedmagma)

3.自然界原生岩浆类型较多,主要有玄武岩浆、花岗质岩浆、安山岩浆,其他较少。

二、岩浆的形成与运移

1.岩浆的形成与LVZ(低速带)

基本条件:

要有源区的岩石,即岩浆发生之前已经存在于地幔或地壳的岩石作为熔融岩浆的母岩

有足够的热能积累

1)源区的岩石

(1)寻找岩浆中的深源捕掳体

(2)应用已知的火成岩化学特征来对比判断未知的,反演源区状态。

(3)高温高压实验

2)热能的累积(只有当热能累积达到和持续保持岩石熔融的温度[固相线温度]岩浆才会产生)

热源主要有:

热流进入某地区产生的热对流(thmermalconvection),导致热能的积累和温度的上升;

另一个是源区含有不移动的放射性生热元素(K、U、Th等)通过长期衰变产生热能导致该区温度升高。

2.岩浆的分凝(magmasegregation)

岩浆分凝:

指熔融的岩浆液滴从源区岩石的粒间分离集中的作用,控制因素有:

熔体分数(即部分熔融程度),源区的渗透性,熔体的密度与残留固体的密度差产生的浮力,残留固相与熔体的流变性质(主要是粘度)及源区的范围等。

当熔融量增大,熔体就可以就地(insitu)或移动上升一段距离在不同深度聚集成岩浆房(magmachamber);

岩浆数量少时不能形成岩浆房。

3.岩浆的上升与侵位(magmaascentandemplacement)

岩浆分凝后,岩浆的密度低于源区的岩石,产生重力不稳定性及浮力,导致岩浆上升,当岩浆上升至上部岩石的密度与其相当时,岩浆体停止移动形成侵入岩。

这一位置称为平衡浮力高度(thelevelofneutralbuoyancy).

岩浆可伴随岩浆形成而产生的断裂上升或呈底辟状上升,上升动力是密度差及由于张开裂隙而发生的减压作用。

岩浆的上升侵位机制

1)底辟作用(diapirism)(气球膨胀-花岗岩式)

A.底辟上升和侵位是连续的过程B.底辟侵位的主要驱动力—岩浆的浮力和热动力C.演化阶段:

早期穹隆阶段、中期底辟上升阶段、晚期侧向挤断(气球膨胀)阶段D.特征:

岩体的内部组构及产状与围岩的片理产状一致,岩体没根,整合岩体

底辟作用的3个演化阶段:

早期穹隆阶段;

中期底辟上升阶段;

晚期侧向挤断(气球膨胀)阶段

2)顶蚀作用(stoping)

热的岩浆上升引起顶部围岩被挖蚀、炸裂,同时,岩浆侵入到裂隙中,如此反复,岩浆体可实现向上迁移、侵位。

顶蚀作用侵位的岩体与围岩层理面产状相切,形成不整合侵入体。

3)岩墙扩展作用(dikepropagation)

岩浆在压力的驱驶下注入围岩裂隙,并通过挤压围岩使其扩展成狭窄的岩浆通道(岩墙),并沿该通道上升。

4)火口沉陷作用(cauldronsubsidence)

在近地表地区,如果已就位的岩浆房因岩浆喷发作用而变空虚,上部的岩层断裂成块体发生沉陷,围岩中形成环状裂隙,岩浆侵入形成环状杂岩体。

侵位机制根据动力学特点可分为主动和被动侵位两大类:

底辟和气球膨胀属主动侵位,多形成具等轴形态整合侵入体;

顶蚀、岩墙扩展、火口沉陷属被动型,形成不整合侵入体。

岩浆密度大小始终是控制岩浆上升的最重要因素;

岩浆在地表以下能够稳定停留的位置称为中浮面,在中浮面之上ρm>

ρr;

中浮面之下ρm<

ρr.。

三、岩浆的性质

1.岩浆的密度(density):

单位体积内所含岩浆的重量。

与岩浆成分、温度、压力等因素有关。

2.岩浆的粘度(η):

粘度反映流体流动的难易程度,是剪切应力与剪切应变速率的比值,粘度的单位是Pa·

s(帕斯卡·

秒)。

岩浆的粘度(degreeofviscosity)①与岩浆成分、结构、温度、压力和所含挥发分有关;

②岩浆的粘度在冷却时明显的增加;

③随压力增大而略增加。

1)岩浆的成分

△SiO2、Al2O3、Cr2O3含量高,岩浆粘度增加;

△Ca、Mg、Fe、K、Na、OH-含量高,粘度低。

2)温度:

温度增高,粘度显著减小,流动性增加。

例如→相同成分相同密度的酸性岩浆,有些喷出地表形成流纹岩,有些形成呈花岗岩侵入体,原因之一是前者温度高,因而导致粘度降低,流动性增大。

3)压力:

压力对粘度的影响较小;

例如→压力从1巴增高至30仟巴,粘度仅增大1/10。

4)挥发分:

一般挥发分含量增加,岩浆粘度降低。

主要为H2O,溶于硅酸盐熔体时,羟基代替硅氧四面体中的共用氧,使阳离子与共用氧断开,出现了更多的[SiO4]4-单体,从而减弱了硅氧四面体之间的聚合程度,岩浆的粘度也随之下降。

3、岩浆的温度

起源较浅的低温酸性岩浆往往形成中深成花岗岩体,而来源较深的高温(过热)酸性岩浆则可喷出地表形成熔岩。

目前技术条件下直接测定的现代火山岩浆的温度如:

基性玄武岩岩浆:

1100-1250℃;

安山质岩浆:

900-1100℃;

流纹质岩浆:

700-900℃

1)从基性岩岩浆到酸性岩浆,温度降低;

2)不同岩浆源区,要求的部分熔融温度有很大的差异;

3)岩浆的温度对岩浆的活动性有很大的影响。

4、岩浆中的挥发分

⑴挥发分:

CO2,CH4,NH3,H2,HCl,HF,H2S,SO2,P2O5和H2O等。

其中H2O最丰富占99%

⑵挥发分对岩浆作用的影响:

①岩浆的喷出方式;

挥发分聚集时,在近地表处会强烈膨胀,使岩浆爆裂成火山灰,导致火山强烈爆发。

②岩浆结晶的温度;

挥发分含量高结晶温度下降,挥发分迅速从岩浆中逸出后,岩浆会快速结晶,其中的晶体数量也随之加多。

⑶了解挥发分的类型及含量的途径:

1)从现代火山喷发的气体中取得;

2)通过岩石中的流体包裹体获得。

补充→矿物分离结晶的顺序-鲍文(Bowen,1928)反应系列

鲍文反应系列由两个系列所构成。

一为连续系列,其特点是矿物的晶体格架不发生大的改变,早形成的矿物与熔体反应所形成的新矿物彼此之间在成分上呈连续的渐变关系;

另一为不连续系列,相邻镁铁矿物之间存在不连续的反应。

四、岩浆的分异、混合和同化作用

1.分异作用(differentiation):

原来成分均匀的岩浆,在没有外来物质加入的情况下,依靠本身的演化,最终产生不同组分的火成岩的作用。

岩浆分异作用(magmadifferentiation)包括:

△岩浆本身,未发生相的分离:

扩散作用、熔离作用;

△发生结晶相和熔体相分离:

分离结晶作用(Fractionalcrystallization)、气体搬运作用(vaportransport)。

(1)扩散产生的分异主要出现在岩浆体内不同温度不同时候,高熔点组分会由高温区向低温区扩散,最后形成低温区高熔点组分集中现象。

(2)分离结晶作用发生于岩浆结晶作用阶段,早结晶的高熔点矿物因重力分异作用(gravittionalseparation)(早结晶的矿物可因其与岩浆的密度差下沉到岩浆房的底部或上浮到顶部),另外有流动分异作用,悬浮于岩浆中的矿物质点移向高流速带,导致先结晶矿物与熔体分离。

(3)熔离作用:

原来混溶的熔体因物理、化学原因分离为不混溶或混溶程度较低的两种熔体的过程。

(温度、压力变化;

第三种成分加入)

(4)岩浆中含有一定数量的挥发组分,其中以H2O为主。

2.同化混染作用(Assimilation):

岩浆熔化或溶解围岩及捕虏体,或与其发生反应,而使岩浆的成分发生变化的过程。

当熔化或溶解较彻底时为同化作用;

不彻底时可有未熔物质的残留称混染作用

3.岩浆混合作用(magmamixing):

两种不同成分的岩浆以不同的比例混合,产生一系列过渡类型岩浆的作用。

两岩浆热状态差异的大小影响混合作用的方式和规模。

4.气体搬运作用

方式与过程:

通过加热围岩而使蒸气释放;

随着含有挥发组分(但不饱和)岩浆的上升和压力释放,岩浆最终变成饱和的蒸气的岩浆;

晚期阶段的分离结晶作用

五、现代火山活动

三大类火山:

大洋扩张带;

岛弧与大陆边缘;

板块内部

第三章火成岩的结构和构造(Texturesandstructuresofigneousrocks)

一、火成岩的结构

火成岩的结构是指组成岩石的矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体形态、自形程度和矿物之间(包括玻璃)的相互关系。

结构分类的依据:

结晶程度、矿物的自形程度、矿物颗粒的大小、矿物颗粒之间的相互关系、矿物的排列方式。

火成岩的野外特征——侵入岩的野外产状(注意看构造识产状,看颜色识岩性)

◇整合侵入体:

侵入体与围岩的接触面基本上平行于围岩的层理或片理;

包括岩盆、岩盖〔又称岩盘〕、岩床〔又称岩席〕、岩鞍。

◇不整合侵入体:

侵入体切割围岩片理、层理,接触面产状与围岩片理和层理产状不一致;

包括岩墙、岩脉、岩株、岩基。

1.结晶程度

结晶程度是指岩石中结晶质部分和非晶质部分(玻璃)之间的比例。

岩石全部由已结晶的矿物组成时,称为全晶质结构(Holocrystallinetexture),全部由未结晶的火玻璃组成,称为玻璃质结构(Hyalinetexture),岩石中既有结晶矿物又有玻璃时称为半晶质结构(Hypocrystallinetexture)。

玻璃质是岩浆快速冷却结晶的,其中原子的排列处于完全无序的状态,具很高的自由能,因此玻璃质是一种十分不稳定的固态物质,随着地质时代的增长和/或挥发组分、温度和压力的参与,将逐渐转变为稳定态的结晶质,这一过程称为脱玻化作用。

初期,生成一些颗粒极细的雏晶,雏晶的形态各异,有球雏晶、串珠雏晶、针雏晶、发雏晶及羽雏晶等。

进一步可形成微晶(Microlites)。

脱玻化作用还可形成霏细结构和球粒结构,前者岩石主要由极细的、它形长英质矿物颗粒的集合体组成,颗粒之间的界线模糊。

后者长英质矿物形成放射状的球形的集合体,在正交偏光下呈十字消光。

岩浆快速冷却除了结晶成玻璃外,也可以形成与脱玻化类似的微晶结构、霏细结构和球粒等结构,它们统称为隐晶质结构(Cryptocryatallinetexture),颗粒一般小于0.02mm,肉眼不能辨认矿物颗粒。

如果借助于显微镜能够辨认矿物类型者称为显微晶质(phaneritic),反之,称为显微隐晶(aphanitic)。

岩浆快速冷却还可以形成骸晶(Skeleton),是一种只有外形轮廓,内部尚未结晶的晶体,也称为中空骸晶。

2.岩石中矿物颗粒的大小

需从两个方面考虑,一是矿物颗粒的绝对大小,二是矿物颗粒的相对大小。

根据绝对大小首先可区分出显晶质结构和隐晶质结构两大类,后者在上节已做了描述。

显晶质结构是指肉眼观察时,基本上能分辨出矿物颗粒者。

显晶质结构者又进一步据矿物颗粒的粒径(d)大小分为以下粒级:

粗粒结构(Coarsegrainedtexture),d>

5mm;

中粒结构(Mediumgrainedtexture),d=2-5mm

细粒结构(Finegrainedtexture),d=0.2-2mm;

晶粒粒径<

0.2mm者,称为微粒结构(Microgranulartexture),粒径<

0.02mm者为隐晶质;

颗粒很大,粒径大于1cm的矿物,可称为巨晶,大于3cm称伟晶。

据矿物颗粒的相对大小,还可分为等粒、不等粒、斑状和似斑状结构四种:

等粒结构(Equigranulartexture):

岩石中同种主要矿物颗粒大小大致相等。

不等粒结构(Inequigranulartexture):

岩石中同种主要矿物颗粒大小不等。

斑状结构(Porphyritictexture):

岩石中矿物颗粒分为大小截然不同的两群,大的称为斑晶,小的及不结晶的玻璃质称为基质。

其间没有中等大小的颗粒,可与不等粒结构相区别。

似斑状结构(Porphyaceoustexture):

岩石也是由两群大小不同的矿物颗粒组成,但基质为显晶质,与斑晶为同一世代的产物。

多数欧美国家将似斑状结构与斑状结构视为同义语。

斑晶的变化:

斑状结构是浅成岩和喷出岩的重要结构类型,斑晶一般在深处(岩浆房)或上升过程中晶出的,在地表条件下不稳定。

☆熔蚀结构:

因压力降低使斑晶矿物的熔点降低,或因岩浆在地表氧化,温度升高等,造成早已结晶的斑晶熔蚀。

☆暗化边结构:

含挥发分的斑晶(角闪石、黑云母等),因低压、高温氧化、脱水等原因,在斑晶的边部出现不透明的边缘(一般由磁铁矿及高温无水的透长石、白榴石、橄榄石、辉石等集合体组成)。

☆细晶结构:

由细粒它形的长石和石英组成的细粒它形粒状结构。

在手标本上,断口常呈细砂糖状。

3.岩石中矿物的自形程度

自形程度是指组成岩石的矿物的形态特点。

它主要取决于矿物的结晶习性,岩浆结晶的物理化学条件,结晶的时间及空间状态等。

据岩石中矿物自形程度可以分为三种不同的结构:

自形粒状结构(Euhedral-granulartexture):

组成岩石的矿物颗粒,基本上能按自已的结晶习性,发育成被规则的晶面所包围的晶体—自形晶。

这种结构说明岩浆中矿物结晶中心少,结晶时间长,有足够的空间,或者矿物结晶能力强。

它形粒状结构(Xenomorphicgranulartexture):

组成岩石的矿物颗粒多呈不规则的形态—它形晶,找不到完整规则的晶面。

这种结构是结晶中心较多,矿物颗粒几乎同时结晶,没有足够的结晶时间和空间的条件下形成的。

半自形粒状结构(Hypidiomorphic-granulartexture):

组成岩石的矿物颗粒,按结晶习性发育一部分规则的晶面,而其它的晶面发育不好,而呈不规则的形态,称为半自形晶。

岩石中不排除有少数的自形晶和它形晶颗粒。

这种结构的形成条件界于自形和它形之间,是深成岩中常见的结构。

4.岩石中矿物颗粒间的相互关系

矿物之间的相互关系以及矿物与玻璃质之间的相互关系,常见结构有:

条纹结构、文象结构、蠕虫结构、反应边结构、环带结构、包含结构、填隙(间)结构等。

☆条纹结构(perthitictexture)即钾长石和钠长石有规律地交生。

正条纹结构指主晶为钾长石;

反条纹结构指主晶为钠长石。

☆文象结构(graphictexture):

石英呈一定的外形(如象形文字)有规律地镶嵌在钾长石中,这些石英在正交偏光下同时消光。

肉眼可见的叫文象结构,镜下才能见到的叫显微文象结构。

成因:

文象结构是长石和石英在共结点同时结晶形成的。

☆蠕虫结构(myrmekitictexture)许多细小的形似蠕虫状或指状的石英穿插生长在长石中,其中石英的消光位一致。

固溶体分离和交代(交代是指斜长石交代钾长石,使多余的SiO2析出,生成蠕虫状石英,被包裹于斜长石中)。

☆反应边结构(reactiontexture)早生成的矿物或捕掳晶,与岩浆发生反应,当反应不彻底时,在早生成矿物的边缘形成一种新矿物,完全或部分包围早结晶的矿物。

常见的类型有橄榄石的辉石反应边,辉石的角闪石、黑云母反应边。

☆环带结构(zonedtexture)固溶体矿物从中心向边缘具不同的组成而成环带,镜下显示不同的消光位。

斜长石中常见。

☆包含结构(又称嵌晶结构)(poikilitictexture)在较大的矿物颗粒中包含较小的另一种矿物颗粒。

被包裹的矿物结晶较早,而包裹它的矿物结晶较晚,可作为分析岩浆中矿物结晶顺序的证据。

☆填隙(间)结构(interstitictexture)辉石等暗色矿物以及隐晶质、玻璃质充填于微晶斜长石粒间空隙形成的结构。

见于浅成相或喷出相火山岩基质。

玻基斑状结构:

基质全为火山玻璃;

玻璃质结构→斑晶少于5%

间粒结构:

充填物均为粒状矿物;

间隐结构:

充填物为隐晶质、玻璃质;

间粒间隐结构:

二者的过渡类型

☆辉长结构:

基性斜长石和辉石的自形程度相近,均呈半自形-它形粒状。

辉长岩典型结构。

☆辉绿结构:

自形晶斜长石之间形成近三角形空隙,其中充填单个的它形辉石颗粒。

浅成基性侵入岩(辉绿岩)中的典型结构。

☆二长结构:

斜长石和碱性长石含量相近,斜长石自形程度好,为自形—半自形,它形钾长石充填在斜长石间隙中。

☆安山结构(玻晶或玻基交织结构):

岩石的基质中斜长石微晶呈杂乱-半定向排列,微晶之间有较多的玻璃质或隐晶质充填。

☆花岗结构(半自形粒状结构)暗色矿物自形程度较高,长石次之,石英呈它形充填在不规则的空隙中。

5.岩石中矿物的排列方式(主要有3种)

☆交织结构(pilotaxitictexture)喷出岩基质中的斜长石微晶呈交织状或半平行排列。