学年高二历史月考试题Word文件下载.docx

《学年高二历史月考试题Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高二历史月考试题Word文件下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

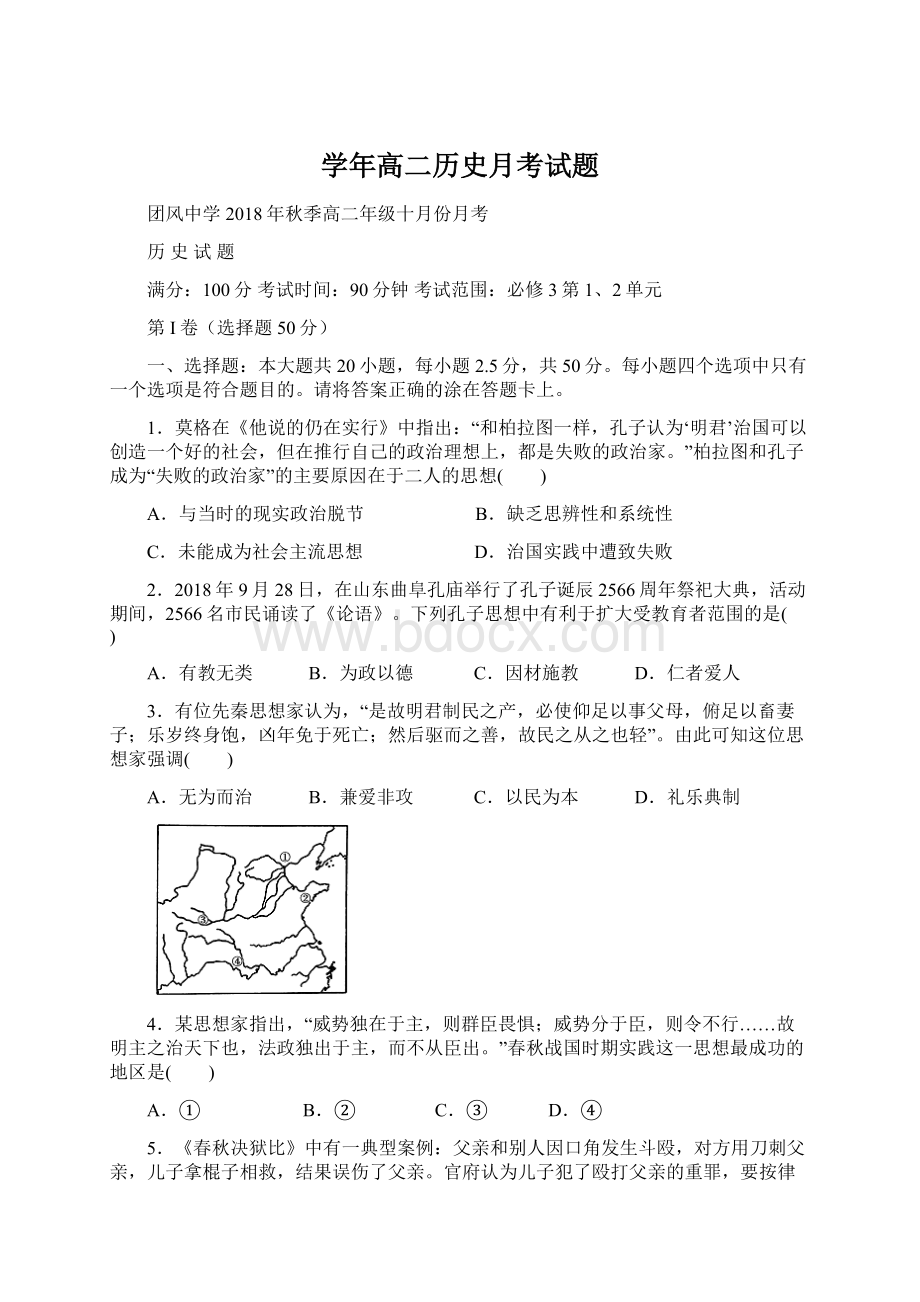

C.③

D.④

5.《春秋决狱比》中有一典型案例:

父亲和别人因口角发生斗殴,对方用刀刺父亲,儿子拿棍子相救,结果误伤了父亲。

官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死。

但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪。

对材料解读错误的是( )

A.孝治天下、儒家独尊

B.原心定罪、以礼入法

C.德主刑辅、以人为本

D.纲常为主、刑法为辅

6.有人根据《汉书·

艺文志》记载,统计制作出下表。

据此可看出当时( )

西汉主要思想派别及其作品篇数表

派别

儒家(六艺)

道家

阴阳家

法家

名家

墨家

纵横家

杂家

支派

103

37

21

10

7

6

12

20

篇数

3123

993

369

217

36

86

107

403

A.儒学地位明显提高

B.“百家争鸣”趋于结束

C.活字印刷广泛采用

D.科举制度逐渐完善

7.据《史记》记载:

汉高祖刘邦母刘氏在人泽坡休息,梦中与神人相遇_后怀有身孕,生刘邦:

《明史》记载:

明太祖朱元璋出生时出现了“红光满屋”的怪异现象。

这表明统治者( )

①掩饰自己出身低微以取得上层支持②制造天命观以树立君主的政治权威

③美化改朝换代行为为顺应天意之举④宣扬迷信思想为实行愚民政治服务

A.①②

B.②③

C.①③

D.②④

8.周敦颐(理学家,程颢、程颐兄弟的老师)在《通书》中阐释了自己心中的“孔颜乐处”,他说:

“颜子‘一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧而不改其乐’。

夫富贵,人所爱也;

颜子不爱不求,而乐乎贫者,独何心哉?

天地间有至贵至爱可求而异乎彼者,见其大而忘其小焉尔。

见其大则心泰,心泰则无不足;

无不足,则富贵贫贱,处之一也。

处之一,则能化而齐,故颜子亚圣。

”可见理学对“乐”的本质认识是( )

A.心外无乐

B.苦中作乐

C.格苦致乐

D.本心自乐

9.在中国古代,作为一个知识分子,他的首要任务就是学习经学,但是在不同历史时期

学习的内容有所不同(见下表格)促成这一变化的是( )

西汉

宋朝

经学

五经(《诗》《书》《礼》

《易》《春秋》)

十三经(于唐十二经上添

《孟子》)

A.宗法血缘制度逐渐瓦解

B.仁政理念深入人心

C.程朱理学成为统治思想

D.陆王心学日益兴起

10.朱熹指出:

“‘用人之仁,去其贪’盖人之性易得偏。

仁缘何贪?

盖仁善底人便有好便宜底意思。

今之廉介者,便多是那刚硬底人。

”朱熹认为“贪”的根源是( )

A.社会经济的发展

B.政治制度的缺失C.社会风气的影响

D.人性的复杂微妙

11.赵轶峰认为:

黄氏(黄宗羲)之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(mó

u,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

下列观点与材料信息相符的是( )

①民本和保留君主制未脱“儒家思想理路”②开现代代议制民主的“制度化蓝图”

③君臣平等有“新见”④作者对黄宗羲的评价体现了现代

化史观

A.①③

B.①④

C.①②④

D.①②③

12.明末清初思想家王夫之曾提出“预定奕世之规,置天子于有无之处,以虚静而统天下,则不恃贵戚旧臣以夹辅”,“以法相裁,以义相制,……自天子始而天下咸受其裁”。

上述言论反映出当时( )

A.西方君主立宪思想对中国影响深远

B.“共治天下”理念被思想界普遍认同

C.儒家对专制皇权的反思达到新高度

D.专制主义中央集权制受到严重削弱

13.有一位思想家,具有离经叛道的不羁性格,大胆地挑战正统思想。

在其著作《藏书》中,赞扬秦始皇是“千古一帝”,武则天是“政由己出,明察善断”的“圣后”,对历史人物做出了不与传统见解苟合的评价。

这位思想家是( )

A.李贽

B.黄宗羲

C.顾炎武

D.王夫之

14.普罗泰格拉出生于公元前480年前后,他曾与雅典民主派政治家伯利克里结为至友,一生旅居各地,收徒传授修辞和论辩知识。

晚年因“不敬神灵”被控,著作《论神》被焚,本人被逐出雅典,在渡海去西西里的途中沉船失事。

下列关于普罗泰格拉的表述,正确的是( )

A.曾生活于雅典民主制的黄金时代

B.他继承了苏格拉底的人文主义思想

C.否定了神的权威,受到了神的报复

D.他强调理性、承认感觉是认识的起源

15.普罗塔哥拉说:

“人是万物的尺度”,而苏格拉底则认为“有思想力的人才是万物的尺度”。

两者都( )

A.注重强调人对客观世界的改造能力

B.否定了人在民主政治中的主体作用

C.意图为极端个人主义打开方便之门

D.强调知识与美德对自我认知的提升

16.英国阿伦·

布洛克在《西方人文主义传统》里认为“文艺复兴时期人文主义按其性质来说是属于个人主义的,它既不是一种信条,也不是一种哲学体系;

它不代表任何一个利益集团,也不想把自己组织成一种运动,它只以受过教育的阶级为对象,这是人数有限的城市或贵族精英”。

据此,作者认为文艺复兴时期人文主义运动的局限性主要是( )

A.对思想解放作用有限

B.是无组织的少数人行动

C.局限于上层知识分子

D.对政治领域的影响有限

17.彼特拉克说:

“我恨自己,因为我仍然赞赏尘世之物。

我早该从非基督教哲学家那里了解到,除了灵魂以外没有任何东西值得赞赏。

对伟大的灵魂来说,没有任何东西是伟大的。

”据此可以得出( )

A.彼特拉克强调重视人本身

B.彼特拉克否定了人以外的事物

C.人文主义者感到人的渺小

D.文艺复兴与宗教改革存在冲突

18.马丁·

路德强调因信称义的学说,主张人只有靠信仰才能得救,不能靠善功、圣礼和神职人员;

康有为把孔学推到国教的位置上,冀图创立自己的中国式的思想体系,并自称为创立新孔教的马丁·

路德。

二人的相同点是( )

A.宣传文艺复兴的思想

B.通过宗教改革获得新生

C.为新兴资产阶级服务

D.复兴传统文化解放思想

19.伏尔泰研究了牛顿的科学成就,孟德斯鸠写过多篇自然科学的论文,康德在46岁之前的著述也集中在自然科学方面,他们“用自然科学的方法审视自然、人类与上帝的关系,形成了自然法论中具有新精神的人文主义”。

据此可见启蒙运动时期的“人文主义”( )

A.划清与自然科学的界限

B.汲取了理性思考的精神

C.偏离了文艺复兴的轨道

D.开启近代思想解放序幕

20.法国启蒙思想家孟德斯鸠提出:

“要防止滥用权力,必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的政体,其中各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

”这体现的原则是( )

A.自由平等

B.主权在民

C.分权制衡

D.民主共和

第II卷(非选择题50分)

二、非选择题

(共50分)

21.(12分)阅读材料,回答问题。

柏拉图认为各个阶层对待财富的态度应该不同。

在理想国中,统治阶级即国王和护卫者“除了绝对的必需品之外”不得有任何财产,而对被统治阶级来说,却并不要求其放弃私人财产。

他的理由是“统治阶级如果嗜好金钱与财产,他们必将腐败。

而生产阶级成员就其本性而言必然有此嗜好,将不会急于篡夺统治者的位置,因为这会妨碍他们积累财富”。

被统治阶级的责任和价值就在于供应统治阶级以生活资料,使这些人专心治国,这样才能达致城邦的最大善。

与柏拉图类似,孔子对各个阶层财富观的具体要求是不同的。

就国君而言,孔子认为应该只“言义而不言利,为人君,止于仁。

”国君乃天下财富的最高所有者,“普天之下,莫非王土;

率土之滨,莫非王臣。

”所以“国不以利为利,以义为利。

”国君的利就是义。

就各级官吏而言,孔子主张不仅言义,而且言利。

因为

,“士之仕也,犹农夫之耕也”。

官吏需要依靠俸禄来养家糊口。

然而,官吏求“利”必须合乎道义,即君子“仕则不稼”、“不尽利以遗民。

”就一般的平民而言,孔子主张求利、致富,但同时又要为他人着想,“富而好礼,富而好仁。

”

依据材料概括柏拉图和孔子的财富分配观异同。

依据所学说明其成因。

22.(12分)阅读材料,回答问题。

材料法家相信人性本恶,只有靠强权的统治者依据透明、客观的法律来实施奖惩,才能维持社会秩序与稳定。

统治者自身就是法律的主人。

因此,尽管儒家和法家都信奉社会秩序,但是前者提倡自律,家庭和国家要遵循传统的礼制,而后者相信依靠严刑峻法才能确保实现最终的和平。

法家的“法”不仅意指法律,还有方法和程序的含义。

最初的法家就承认法律与统治术是有区别的,后者指的是权力的行使。

因此统治手段不仅决定了法律的权威或者公信力,还决定了法律的有效性。

因此统治社会的权威或者法律源自于术,即行使权力的方法论。

韩非子综合整理了他对于统治术的领悟,认为国家统治者与其下属的官僚阶层存在利益冲突,而官僚阶层又统治人民大众。

因此王道依赖于“势”,即王者的神秘力量。

王者能够超然、不偏不倚地通过官僚阶层创立社会秩序与稳定。

法家的悲剧在于秦朝残酷无情地奉行了法家思想,而秦王朝的迅速瓦解导致法家思想无法再成为主流。

其后的汉朝在正_式场合拒绝法家思想,独尊儒术。

但是,中国的统治者总是发现法家的理论和实践非常有用。

因此,倾向于中央集权的中国政治文化本质上是“外儒内法”。

统治者不仅要怀柔,也要使用铁腕。

——《外儒内法》(沈联涛)

(1)根据材料,概括作者对法家的认识。

(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出儒家和法家的历史地位。

(6分)

23.(26分)阅读下列材料,并回答问题。

材料一黄宗羲(1610—1695年),生于浙江宁波地区一官僚家庭,其父被魏忠贤所害。

四年后,黄宗羲进入南京复社,招致阮大铖的彻骨之恨。

黄宗羲最后获救全赖清军挺进南京,但不久他即参与抗击入侵者的斗争。

抗清斗争失败后,他归隐家乡,潜心研究经史百家、释、道及天文、算术、乐律。

他的第一部著作《明夷待访录》(1662年)乃是对明末专制政体的全面批判,他在政治观念上崇尚自由,他认为君主及其臣子应服务于民,而不是相反。

他强烈反清,屡受封官之许,皆推辞不就,1695年终老于家。

后被称为“中国思想启蒙之父”。

黄宗羲的思想直到近代中国民主革命时期才重放光芒。

——[法]谢耐和《中国社会史》等

材料二伏尔泰(1694—1778年),出生在巴黎一个富裕的中产阶级家庭。

1717年,他因写讽刺诗影射宫廷的淫乱生活,被投入巴士底狱关押了11个月。

1726—1728年,伏尔泰在英国流亡期间详细考察了君主立宪的政治制度和当地的社会习俗,深入研究了英国的唯物主义经验论和牛顿的物理学新成果,形成了反对封建专制主义的政治主张和自然神论的哲学观点。

伏尔泰全心投入到火热的启蒙运动中。

一方面他用化名写作和印发了大量小册子,他出版的作品多达70卷,此外还有1万多封信。

在他的作品中,他用一种风趣、嘲讽甚至是挖苦的语气批判任何不宽容的制度和压迫政策,宣扬个人自由。

他讽刺的对象也包括法国君主和罗马天主教会。

另一方面他支持年轻一代的启蒙思想家特别是百科全书派的斗争,《哲学辞典》就是他为《百科全书》所写的哲学条目的汇编。

伏尔泰的不倦斗争,推动了启蒙运动的发展,成为启蒙运动公认的领袖和导师,被称为“法兰西思想之父”。

——[美]杰里·

本特利、赫伯特·

齐格勒著《新全球史》等

(1)根据材料一、二分别指出黄宗羲和伏尔泰的思想来源,并概括二人思想成果的共同点。

(10分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析二人思想产生的社会影响有怎样的不同?

结合二人所处的社会环境分析其原因。

(16分)

湖北省团风中学2018秋季高二第一学期10月月考

历史试卷

参考答案及解析

1.【答案】A【解析】春秋晚期,诸侯争霸,攻伐不断,诸侯国君如果不想亡国进而征服他国,必须实行强硬政策消除异议,强化对人民的统治,增加赋税,扩充军事,孔子在这种背景下宣扬王道和以德治民显然不合时宜;

古代雅典直接民主在智者学派的影

响下过度泛滥,迎合了普通民众,此时柏拉图强调理性和精英治国,同样不合时宜,故A项正确;

孔子流传后世的主要是语录式内容,但是柏拉图已经对理性思想有了系统的发展,故B项错误;

孔子的思想后来经过发展,成为中国主流思

想,柏拉图的理性后来同样成为了西方社会的主流思想,故C项错误;

孔子在当时就没有被各国国君接受,不存在治国实践,故D项错误。

2.【答案】A

3.【答案】C【解析】题干中并未提到无为相关的信息,故A项错误;

题干中并未表达出人与人之间相互关爱和反对战争的信息,故B项错误;

题干中“是故明君制民之产……故民之从之也轻”的意思是君主要让百姓能够生存,体现出了民本思想,故C项正确;

题干中并未提到礼乐制度,故D项错误。

4.【答案】C【解析】据材料“威势独在于主,则群臣畏惧;

威势分于臣,则令不行”和“法政独出于主,而不从臣出”可知该思想为法家思想,①属燕国,与材料意思不符,故A项错误;

②属齐国,与材料意思不符,故B项错误;

③属秦国,商鞅和韩非的法家思想对其有深远影响,故C项正确;

④属楚国,与材料意思不符,故D项错误。

5.【答案】A【解析】据材料“官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死”和“但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪”可知材料主要涉及法治,并不能说明孝治天下、儒家独尊,故A项错误,符合题意;

据材料“儿子拿棍子相救,结果误伤了父亲”和“但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪”可知原心定罪、以礼入法,故B项正确,不符合题意;

据材料“官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死”和“但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪”可知德主刑辅、以人为本,故C项正确,不符合题意;

据材料“官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死”和“但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪”可知纲常为主、刑法为辅,故D项正确,不符合题意。

6.【答案】A【解析】由题目中表格信息儒家“支派”占有103,“篇数”是3123,说明汉代儒学地位明显提高,故A项正确;

材料表格中体现出百家争鸣局面尚存在,故B项错误;

活字印刷出现在北宋时期,故C项错误;

科举制度出现隋朝时期,故D项错误。

7.【答案】B【解析】汉高祖、明太祖此时已经成为统治者,不存在“取得上层支持”,故①错误;

统治者通过这些怪异现象制造“受命于天”的天命观,以树立自己的政治权威,故②正确;

汉高祖、明太祖都是新朝代的建立者,制造天命观,以美化其改朝换代行为是顺应天意之举,故③正确;

统治者的宣传,与实行愚民政治无关,故④错误,选择B项符合题意。

_

8.【答案】D【解析】依据材料中“人不堪其忧而不改其乐”“夫富贵,人所爱也;

颜子不爱不求,而乐乎贫者,独何心哉”信息可知,周敦颐阐释的“孔颜乐处”旨在说明孔颜所乐之事,不是那种物质上所获得的享乐,而是指一种精神上的超越现实和道德的审美境界,即儒家充满生命意识的“仁”,一种“本心自乐”的境界,选择D项符合题意。

9.【答案】C【解析】学习内容的变化与宗法制度的瓦解无关,故A项错误;

仁政理念是先秦思想家孟子所提倡的政治思想,故B项错误;

宋朝时期程朱理学成为统治思想,其决定了教育的内容,故C项正确;

陆王心学在宋朝并未成为统治思想,故D项错误。

10.

【答案】D【解析】题干中并未提到与社会经济相关的信息,故A项错误;

题干中也并未提到与政治制度相关的信息,故B项错误;

题干中的信息与社会风气无关,故C项错误;

题干中提到的“仁善”是人性的一种表现,故D项正确。

11.【答案】A【解析】据材料“黄氏(黄宗羲)之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图”可知民本和保留君主制未脱“儒家思想理路”,故①正确;

据材料“黄氏(黄宗羲)之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图”可知只是民本精神制度化的蓝图,还处于封建时代认识,尚未达到现代民主代议制的高度,故②错误;

据材料“若以为其所论仍与“现代”不侔(mó

u,相当)而定其为无新见,则失于以‘现代’事物为绝对尺度”可知君臣平等有“新见”,故③正确;

现代化史观强调农业文明向工业文明的转变,材料处在封建社会晚期,重点认识民本思想,尚未达到现代化史观高度,故④错误,选择A项符合题意。

12.【答案】C【解析】王夫之提出“预定奕世之规”,已有“立宪”的意义,但并非受西方君主立宪思想影响的结果,故A项错误;

从材料无法推断,王夫之提出的“虚君共治天下”理念被思想界普遍认同,故B项错误;

王夫之“虚君共治天下”理念,对专制皇权的批判反思达到新高度,故C项正确;

材料与中央集权制的严重削弱无关,故D项错误。

13.【答案】A

14.【答案】A【解析】“他曾与雅典民主派政治家伯利克里结为至友”,伯利克里把雅典民主制推向“黄金时代”,故A项正确;

苏格拉底在普罗泰格拉之后出现,故B项错误;

“受到神的报复”说法不妥,沉船失事属于意外事故,故C项错误;

亚里士多德强调理性、承认感觉是认识的起源,故D项错误。

15.【答案】A【解析】普罗塔哥拉、苏格拉底是西方人文精神起源时期代表,他们的观点都突出人的作用,强调人对客观世界的改造能力,故A项正确;

否定了人在民主政治中的主体作用不符合人文精神,故B项错误;

为极端个人主义打开方便之门是“人是万物的尺度”观点的局限性,故C项错误;

强调知识与美德对自我认知的提升属于苏格拉底主张,故D项错误。

16.【答案】C【解析】材料与文艺复兴思想解放作用无关,故A项错误;

文艺复兴并非是无组织的,故B项错误;

“它不代表任何一个利益集团,也不想把自己组织成一种运动,它只以受过教育的阶级为对象,这是人数有限的城市或贵族精英”,可知作者认为文艺复兴的局限性体现在局限于上层知识分子,故C项

正确;

材料与文艺复兴政治领域的影响无关,故D项错误。

17.【答案】A【解析】据材料“除了灵魂以外没有任何东西值得赞赏”并联系所学知识可知彼特拉克强调重视人本身,故A项正确;

材料并不能说明彼特拉克否定了人以外的事物,故B项错误;

据材料“对伟大的灵魂来说,没有任何东西是伟大的”可知人文主义者感到人的渺小说法有误,故C项错误;

材料并未体现文艺复兴与宗教改革存在冲突,故D项错误。

18.【答案】C【解析】康有为和马丁路德都与“宣传文艺复兴”无关,故A项错误;

康有为与“宗教改革”无关,故B项错误;

欧洲宗教改革运动,进一步传播了人文主义,代表了新兴资产阶级的要求,而康有为借助经学的外衣,否定君主专制统治,宣传资产阶级维新变法,故C项正确;

都解放了思想,但“马丁·

路德强调因信称义的学说……不能靠善功、圣礼和神职人员”,与“复兴传统文化”不符,故D项错误。

19.【答案】B【

解析】启蒙运动科技基础是自然科学发展,故A项错误;

启蒙运动倡导理性主义,故B项正确;

启蒙运动发展了文艺复兴时期人文主

义,不是偏离,故C项错误;

开启近代思想解放序幕是文艺复兴,故D项错误。

20.【答案】C

21.【答案】相同:

不同阶层对待财富态度不同。

统治者应以维护国家秩序而不是积累财富为目的。

承认被统治者追求财富的正当性。

不同:

柏拉图从理想政治秩序构建角度勾画不同阶层对财富的态度。

孔子从道德伦理角度要求不同阶层在财富态度上遵守礼的规定。

成因:

柏拉图不满于城邦政治,构建理性的理想国。

孔子意图恢复西周的社会制度。

【解析】第一小问相同点,“柏拉图认为各个阶层对待财富的态度应该不同”“孔子对各个阶层财富观的具体要求是不同的”两位哲人对统治者和被统治者追求财富的态度是相同的;

第二小问不同,“统治阶级即国王和护卫者“除了绝对的必需品之外”不得有任何财产”“被统治阶级的责任和价值就在于供应统治阶级以生活资料”柏拉图从理想政治秩序构建角度勾画不同阶层对财富的态度;

“国不以利为利,以义为利。

”“君子“仕则不稼”、“不尽利以遗民”君子“仕则不稼”、“不尽利以遗民。

”孔子从仁义利的道德伦理角度要求不同阶层在财富态度上遵守礼的规定;

第三小问原因,“被统治阶级的责任和价值就在于供应统治阶级以生活资料,使这些人专心治国,这样才能达致城邦的最大善”柏拉图不满于当时城邦政治,着力构建理性的整治蓝图;

孔子生活在没落的西周时期,礼乐制度崩溃,孔子意图恢复西周的社会制度。

22.【答案】

(1)认识:

人性本恶。

严刑峻法。

法、术、势相结合。

成为秦国的治国之道。

汉朝以后的统治者实际上奉行外儒内法。

(6分,写出其中三点即可)

(2)地位:

儒家和法家在春秋战国时期兴