六年级语文下册2 腊八粥 腊八粥教案 人教部编版Word下载.docx

《六年级语文下册2 腊八粥 腊八粥教案 人教部编版Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六年级语文下册2 腊八粥 腊八粥教案 人教部编版Word下载.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

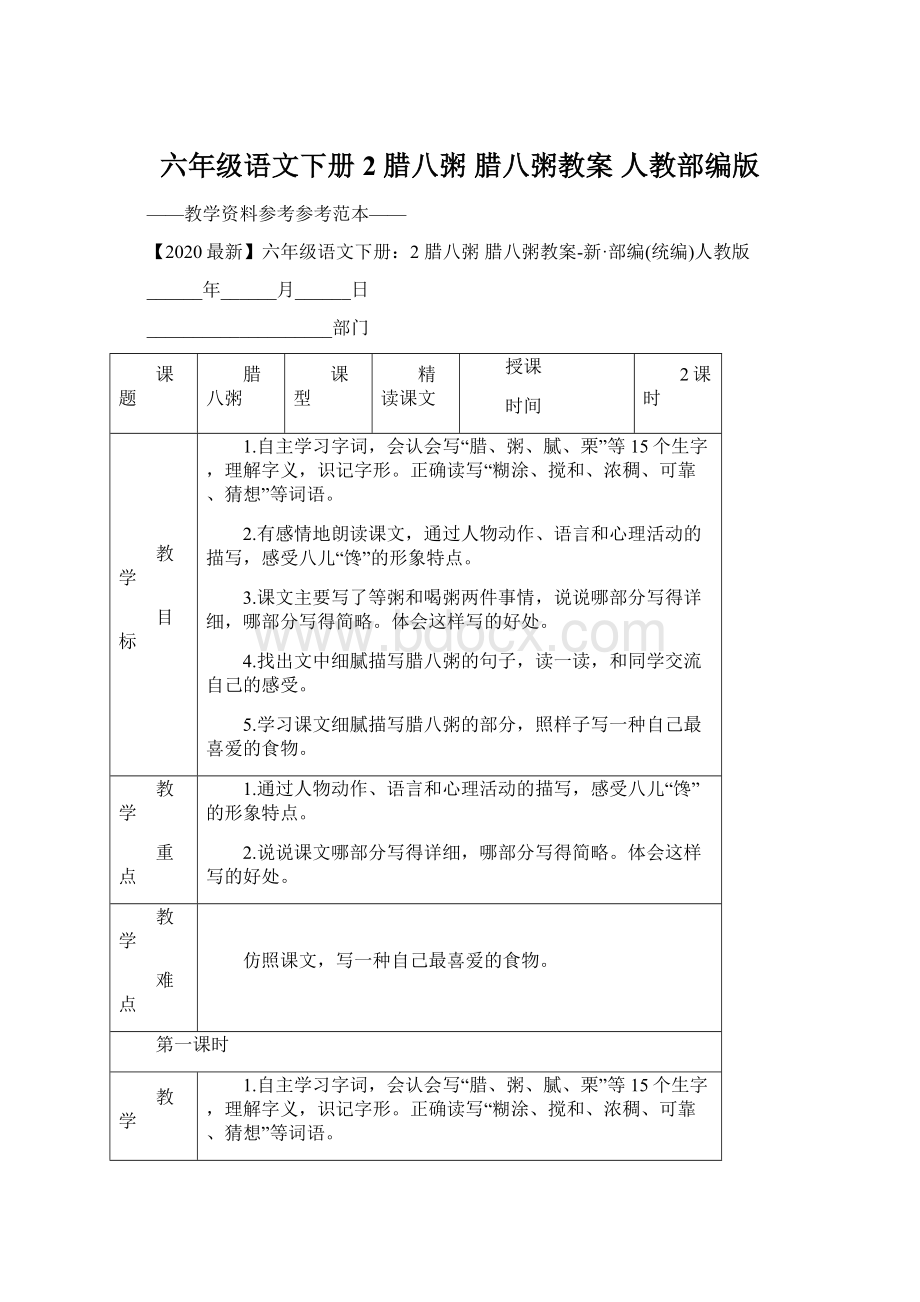

(板书:

腊八粥沈从文)

【出示课件2】3.简介作者以及写作背景。

沈从文,原名沈岳焕(1902-1988年),字崇文,湖南凤凰人,中国著名作家、历史文物研究者。

他主张“美在生命”,中篇小说《边城》入选20世纪中文小说100强,产生了很大的影响。

沈从文的语言格调古朴,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

以中国传统节日导入,创设出浓浓的节日氛围,学生初步感受腊八喝腊八粥的习俗,激发学生学习兴趣。

了解作者及写作本篇文章的背景,有助于学生理解课文,感受真情。

新课

二、初读课文,解决字词

【出示课件3】1.学生自读课文,要求:

(1)大声流利地读课文,读准字音,读通句子。

(2)遇到自己喜欢的语句,多读几遍。

2.自学课文生字词,可以用笔在文中圈出来,然后用合适的方法来解决生字词。

3.检查学习效果,相机指导。

【出示课件4】

(1)给下列字注音并组词。

腊là

(腊月)粥zhōu(喝粥)腻nì

(细腻)

栗lì

(板栗)咽yà

n(咽下)匙chí

(汤匙)

灌guà

n(灌溉)搅jiǎo(搅和)稠chó

u(浓稠)

嘟dū(嘟嘴)熬á

o(熬粥)褐hè

(褐色)

缸gāng(水缸)脏zāng(脏乱)筷kuà

i(筷子)

(2)解释词语。

【出示课件5】

搅和:

混合;

掺杂。

糊涂:

人头脑不清楚或不明事理。

也指事物混乱不清。

三、再读感知,理清结构【出示课件6】

1.默读课文,思考问题:

围绕“腊八粥”这一线索,作家沈从文为我们讲了一个怎样的故事?

主要写了哪两件事情,能否用小标题概括出故事情节?

提示:

本文围绕八儿等着吃母亲熬煮的腊八粥的经过,展现了一幅淳朴、和睦、温馨的图景,表现了一家人的其乐融融。

等粥喝粥)

2.交流讨论:

文章哪部分写得详细,哪部分写得简略?

想想这样写有什么好处。

等粥写得十分详细,分别写了八儿在等粥的过程中的变化。

四、精读赏析,激发灵性

分析第一部分:

【出示课件7】

1.作者写吃腊八粥为什么要不惜笔墨介绍这种粥的原料和这些原料煮在锅里的状态?

衬托腊八粥的香甜诱人、美味可口,为下文做铺垫。

抓住“甜甜的腻腻的”“合并拢”“叹气”“大碗大碗,大匙大匙”“塞灌”等词分析。

2.作者在文章开篇是如何写出人们对腊八粥的喜爱的?

第一句就采用了排比修辞手法,选取了三个不同年龄段的人对腊八粥的态度,以点带面,说明腊八粥所有人都喜欢;

接着看到熬煮腊八粥的状态“叹气”,闻腊八粥的香甜诱人、美味可口。

吃的是痛快淋漓;

调动人的视觉、嗅觉。

第二句则用拟人的修辞,形象地把腊八粥的熬制过程再现出来,那情形,如在眼前,那香气,如入五腑六赃,真忍不住要尝上一口呢。

3.作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴。

再读读课文第1自然段,照样子写一种你最喜爱的食物。

充分运用学过的手法介绍,注意每段的过渡。

鼓励学生多种方法识记生字、理解词语,体现学生学习的主体性、主动性和自觉性,可以提高自学能力,培养学生爱写字、主动理解词语的兴趣,教会学生正确的写字方法和理解词语的方法,为养成良好的学习习惯打下基础。

此环节的设计是教师帮助学生找到梳理结构的方法,帮助学生从整体上把握课文内容,学习作者组织材料的方法。

这一环节是为了教学生抓住重点语句理解文章和体会作者情感而设计的,这是理解文章的一个重要方法。

课堂小结及拓展延伸(

)分钟

五、课堂作业

1、抄写课后生字。

2、试理解课后思考题。

抄写是为了让学生勤于积累,提高语文素养。

课堂作业新设计

一、文学常识。

1.本文的作者原名沈岳焕,作家。

主要作品有小説《》《》、散文集《》等。

2.给多音字注音。

(1)蕃蕃咽()喉肿痛,什么食物都难以下咽(

)。

(2)球场遇到劲()敌,反倒使他干劲(

)更足了。

(3)他圈(

)十亩地作为牧场,准备用来圈()养牛群。

(4)塞()外并不闭塞()。

3.看拼音写汉字。

(1)我最喜欢吃糖炒lì

()子。

(2)她把那丝chó

u()般的秀发扎起来,开始喝妈妈为她熬的浓chó

u()的粥。

(3)杯zhǎn()碗里ché

ng()放食物。

4.理解词语。

(1)嘟囔:

(2)():

没有办法;

没有办法可想。

(3)(

):

肌肉、皮肤或黏膜等组织由于发炎、瘀血或充血而体积增大。

(4)糊糊涂涂:

5.感知课文。

本文以“”为线索,写了八儿粥——粥——猜粥一一粥的情节,表现了一家人的其乐融融。

二、品读达标。

阅读课文,回答问题。

1.第14段在文中的作用是什么?

2.“初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡胡的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生一种甜甜的腻腻的感觉呢。

”请赏析语句。

【答案】

一、1.沈从文边城长河湘行散记

2.

(1)yānyà

n

(2)jì

ngjì

n(3)quānjuà

n(4)sà

isè

3.

(1)栗

(2)绸稠(3)盏盛

4.

(1)指连续不断地自言自语。

(2)无可奈何(3)肿胀(4)内容混乱的。

5.腊八粥盼想看[来源:

学,科,网]

二、1.突出腊八粥在八儿头脑中的初步印象,为描写实际看到的腊八粥做铺垫。

2.该句运用反问的修辞手法,选取了三个不同年龄段的人对腊八粥的态度,以点带面,说明腊八粥所有人都喜欢。

第二课时

1.有感情地朗读课文,通过人物动作、语言和心理活动的描写,感受八儿“馋”的形象特点。

2.找出文中细腻描写腊八粥的句子,读一读,和同学交流自己的感受。

教学设计

一、回顾上节课的内容,导入新课

一碗碗美味可口的腊八粥会让小孩子、大孩子和老孩子馋涎欲滴,住方家大院的八儿正是这众多喜爱腊八粥中的一员,那么面对甜甜的腻腻的一锅粥,他的表现如何呢?

我们继续学习。

激发情感,为学习新课做好准备。

新课

二、精读赏析,分析人物形象。

作者浓墨重彩地写了八儿等粥的事情,八儿是怎样等粥的?

试着用小标题概括。

【出示课件8】

盼粥-想粥-猜粥-看粥(板书:

盼想猜看)

2、1.盼粥.

(1)

默读第2—8自然段,要求:

画出描写八儿的句子,想想这些句子分别属于对人物的哪种描写,品读画出的句子,思考你从中体会到什么?

(2)

学生汇报

①“喜得快要发疯了”这属于对人物的哪种描写?

你能换一种说法来表达八儿喜悦之情吗?

②“眼睛可急红了”说明什么?

八儿真的饿了吗?

从对八儿的描写中可以看出此时此刻八儿一种怎样的心情?

可以用一个什么词来形容?

对粥的喜爱与盼望之情。

迫不及待)

③省略号有什么作用?

指导朗读第四五自然段的人物对话,分角色朗读人物对话。

④怎样理解第八自然段的反问句?

出示:

看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?

八儿对腊八粥虽是望眼欲穿但也只能苦苦等待。

苦苦等待)

过渡:

八儿多么想让妈妈早点给他端上一碗喷香的腊八粥啊,那么一旦粥煮好了,他想怎么吃呢?

下面我们来学习想粥这一部分

2、2.想粥。

分角色朗读第9—11自然段,思考:

八儿开始计划粥怎么分?

后来想怎么分?

为什么又改变了?

理解八儿的讨价还价、得寸进尺。

“孥孥”是什么意思?

从妈妈的话中你能体会到什么?

妈妈对八儿十分宠爱。

(3)

分角色朗读。

读出八儿的天真可爱和妈妈对他的宠爱。

这让小小的八儿想吃三碗半的粥,他的猜想中又是什么样的呢?

下面我们来学习猜粥这一部分。

3、3.猜粥

八儿想象中的粥是什么样子的?

请在文中找出相关语句。

栗子会稀烂到认不清楚了把,饭豆会煮得浑身肿胀了吧,花生仁儿吃起来总已是面面的了!

……

自己读一读,看看粥里的栗子、赤饭豆、花生仁儿、枣都是什么样的?

找出文中的关键词圈出来。

文章用了一个什么词来形容八儿的猜想?

奇妙)

4.看粥

(1)当妈妈把八儿抱起来,八儿终于看到了让他垂涎三尺的腊八粥,课文中用了一个怎样的词语来表现八儿的心理?

惊异)

(2)妈妈煮的粥到底是什么样子的呢?

画出相关词语。

花生仁儿脱了他的红外套……

(3)找出关键词和第十四自然段比较,看看有什么发现。

(4)看了腊八粥之后的八儿,他的心里又会想些什么呢?

(5)男女生分角色读人物对话,注意要读出八儿的心理变化。

文题为“腊八粥”,课文在前半部分详细描述了等腊八粥的过程,作者又是如何描绘吃腊八粥的过程的呢?

作者用寥寥数语就粗笔勾勒出了腊八粥的好味道。

运用动作描写“靠”“斜立”等词和比喻修辞方法“肚子已成了一面小鼓了”突出了八儿粥吃得多、吃得饱、吃得尽兴。

心满意足)

三、回读赏评,交流感受。

【出示课件9】

1、吃了一枚大枣的八儿,总算暂时堵住了八儿小馋嘴巴,请同学们再通读课文,一边读一边想象八儿的馋样儿。

2、文章中有许多细腻描写腊八粥的句子,找出来读一读,和同学交流交流自己的感受。

创造条件请学生制作小型作品,展现吃腊八粥的情景,可以用橡皮泥、粘土制作,也可以制作折纸作品。

每学完一个环节后,让学生分角色朗读,既可以加深对课文的理解,又可以培养学生的阅读能力,相互促进,相得益彰。

通过反问句来引导学生感受八儿为了吃到香甜的腊八粥不得不撒一些谎,多么天真可爱又有那么一点狡黠呀,颇有童趣。

通过比较来体会作者是怎样从不同的角度来细腻描写腊八粥的。

课堂小结及拓展延伸

四、课堂总结,布置作业。

1.沈从文先生言辞间平易近人,他笔下的腊八粥软糯而又香甜,腊八节简单而又质朴,家常话里间将八儿一家的温馨生活跃然于纸上,也许从未将“爱”挂在嘴边,但却可以看出八儿、妈妈、爸爸之间对对方的爱,真正地让人感受到了何为“家”何为“亲情”。

如今时过境迁,腊八粥已不再是孩子们垂涎的美食了。

等到了可以随时吃到腊八粥时,味道却没有它停留在想象中时那样诱人了。

过了腊八就是年,比起喝粥,我们更愿意重温名家们的美文,让那些记录旧日时光的秘密,泛着丝丝甜香的文字,氤氲着寒冷麻木的心灵。

那样,一股久违了的香甜也会萦绕在唇齿之间。

2.作业。

【出示课件10】

(1)小米红豆红薯红枣栗子熬成的腊八粥,占全了色味香,等你来品,将这浓浓的腊八情义融进短信里,送给你的亲人、朋友、老师和同学。

祝福他们腊八快乐!

(2)上网查一查腊八粥的来历或者查一查关于腊八有哪些有趣的传说和故事,查到之后和同学们分享一下。

课堂总结使学生又一遍回顾了课文中细腻描写腊八粥的句子,明确了中心,升华了感情。

作业的设计是为了让学生通过搜集资料,加深对腊八粥的情感认识。

板书

内容

腊八粥

沈从文

盼迫不及待

等粥想苦苦等待

猜美妙

看惊异

喝粥心满意足

教学反思

《腊八粥》是小学六年级下册第一单元里的一篇文章。

学习了这篇文章,真正让我们走近了“民俗”,感受了“民俗”。

那浓郁的民间文化和民间气息映入的孩子们的脑海中,让我们仿佛身临其境,置在其中。

文章重在通过主人公八儿的语言、行为及心理描写体现八儿迫不及待地想吃腊八粥,心理活动变化构成了本文的线索。

于是,课堂上我便抓住这一线索来展开教学。

一方面,我抓住语言描写来帮助学生洞察心理。

文章中共有七处描写八儿与母亲的对话,虽然语言并不是很多,但却能充分表达出八儿急于吃到腊八粥的心理。

于是,我便让孩子们找出描写八儿语言的句子读一读,说一说从读中你体会到了八儿的什么心理。

孩子在动笔、动脑、动口的过程中充分感受到了八儿的心理变化。

从最初的“迫不及待”到“苦苦等待”,再到“美妙的猜想”,一直到最后的“亲见时的惊讶”,将八儿的心理淋漓尽致地展现了出来,同时也将一个可爱的、天真的孩童形象呈现在同学们面前,让人不得不喜,不得不爱!

另一方面,我抓住行为、表情来向学生展现心理。

八儿对腊八粥的渴望,不但通过八儿语言的描写来表现,作者还注重的是八儿行为和表情的描写。

“从哪里还能看出八儿特别急于吃到腊八粥?

”一个问题将孩子们再次带到课文之中,“八儿今天喜得快要发疯了。

一个人进进出出灶房……”“进进出出”一词把八儿对腊八粥的惦记形象地写了出来。

“八儿要哭的样子”“他惊异得喊起来了”都真实地将八儿的心理展现给大家。

八儿心理变化的描写将一个嘴馋的小孩子形象刻画得栩栩如生;

八儿等吃妈妈熬煮腊八粥的经过,也将八儿一家的其乐融融展现给了大家!

文章内容较浅显,在抓住八儿心理变化的同时更抓住了孩子们对八儿的喜爱之情,运用了最适合孩子们阅读的文字,把一个天真、可爱的孩童深深地注入孩子们的心中!

也激起了孩子们对腊八粥的爱恋之情!

可见,抓住孩子的心是最重要的!

但是,在这一过程中,学生读的机会较少,如果课堂上充分组织学生朗读,互动,效果会更好。

另外,对于开头讲腊八粥的做法及人们对其的喜爱的处理,总觉得有着不小的欠缺,因为对这一段文字的表达妙处,处理得太简略了。

没有透过文字表达人们对其的喜爱,从小孩子——大孩子———老孩子,这是对不同年龄段人都喜欢腊八粥的具体描绘处理不当。

又从“看”“闻"

“吃”来一点点的体现人们对腊八粥的喜爱体会不深刻。

如果此时让孩子们用不同的形式去品读一下,那会在品读的过程中学会这样的写作方法,这样才在遗漏中补回一点缺失。

可见自己的备课不够深入,文本剖析不够精当所致,今后的教学应予以警示。

备课素材

【教材分析】

本文是作家沈从文的作品,讲述了腊八那天八儿等不及要吃粥的嘴馋、对粥的猜想、看到粥的惊异以及吃到粥的满足,写出了一家人其乐融融的亲情,表现出作者对普通百姓生活的热爱和对家庭亲情的眷恋。

作者用娴熟的笔法、细腻的笔调叙述了腊八节浓郁的民俗风情,使课文犹如一张腊八风俗画,充满了生活的气息。

整篇课文围绕八儿等着吃妈妈熬的腊八粥的神态和心情,展现了一幅纯朴、和谐、温馨的图景。

对话贯穿全文,从八儿向母亲焦急的询问,到与母亲的讨价还价,到惊讶,展现八儿的的天真和童趣。

同时本文的主要线索是八儿的心理活动,从八儿迫不及待到苦苦等待、独自猜想到亲眼所见,都表现了八儿的可爱活泼的性格特点。

选文具有典范性,文质兼美,富有文化内涵。

【作者介绍】

沈从文,原名沈岳焕(1902-1988),字崇文,湖南凤凰人,中国著名作家、历史文物研究者。

他主张“美在生命”,中篇小说《边城》,产生了很大的影响。

【与文章相关的资料介绍】

“腊八节”吃“腊八粥”的风俗,由来已久,自从人类进入农业社会后就开始兴起。

古时的“腊”是祭祀的意思,远在商周时代,我国就有连天地、神灵、祖先一起祭祀的习惯,把这种综合祭祀,叫做“合祭”。

这种祭祀,表达了古代人一种朴素的、善良的心理活动,意思是说:

一年到头了,能得到丰农足食,该感谢神灵啊!

于是就选择腊月初八这一天,煮上—锅“腊八粥”,借以祭奠神灵,庆祝丰收,预祝来年的更大丰收。

这就形成了腊八节吃腊八粥的风俗。

腊八粥在古时是用红小豆、糯米煮成,后来材料逐渐增多。

南宋人周密着《武林旧事》说:

“用胡桃、松子、乳蕈、柿蕈、柿栗之类做粥,谓之‘腊八粥’”。

至今我国江南、东北、西北广大地区人民仍保留着吃腊八粥的习俗,广东地区已不多见。

所用材料各有不同,多用糯米、红豆、枣子、栗子、花生、白果、莲子、百合等煮成甜粥。

也有加入桂圆、龙眼肉、蜜饯等同煮的。

冬季吃一碗热气腾腾的腊八粥,既可口又有营养,确实是很享受的事情。

课后作业

基础积累大巩固

1、基础训练。

1.下列加点字的注音有误的一项是()

A.油腻(nì

)嘟囔(dū)腊肉(là

)

B.肿胀(zhǑng)沸腾(fè

i)孥孥(nú

)

C.锅铲(chǎn)搁置(gē)栗子(sù

D.唾沫(tuÒ

)焖饭(mè

n)奈何(nà

i)

2.写出下列语句运用的修辞手法。

(1)让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了。

()

(2)初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡胡的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生一种甜甜的腻腻的感觉呢。

(3)你们想,妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?

3.写出下列语句运用的描写人物的方法。

(1)“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”()

(2)锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:

……要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!

……()

(3)于是妈妈就如八儿所求的把他抱了起来。

4.(20xx·

潍坊)下列各句中,加点成语使用恰当的一句是()

A.全面建成小康社会时不我待,青年一代要勇立时代潮头,只争朝夕,在伟大实践中放飞青春梦想。

B.行驶在滨海路上,一边是苍茫的大海,一边是无际的农田,沧海桑田,美景如画,令人目不暇接。

C.我们要提高电信安全意识,因为每天接到的让人不厌其烦的骚扰电话,有不少以诈骗为目的。

D.美国采取大规模贸易保护主义措施的霸凌行径直指中国,大有挑起贸易战之势,其图谋无可非议。

5.(20xx·

泰安)下列句子没有语病的一项是()

A.看着那一片巨大的黄色沙地深深刺痛我们的心,使我们个个心情沉重。

B.从古希腊开始,英雄都是将军,而罗曼·

罗兰却认为英雄的伟大不在于他的体魄,而在于他的心灵和品格。

C.异种鱼换核能否得到新的杂种鱼呢?

我国科学家首先解决并提出了这个问题。

D.南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动提供了证据。

6.古人庆祝“腊八”是为了()

A.庆祝丰收B.祭祀祖先C.表达美好希望D.祈求团圆

阅读能力大提升

二、阅读下文,回答问题。

冰心

从我能记事的日子起,我就记得每年农历十二月初八,母亲给我们煮腊八粥。

这腊八粥是用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的。

干果里大的有红枣、桂圆、核桃、白果、杏仁、栗子、花生、葡萄干等等,小的有各种豆子和芝麻之类,吃起来十分香甜可口。

母亲每年都是煮一大锅,不但合家大小都吃到了,有多的还分送给邻居和亲友。

母亲说:

“我的母亲是腊八这一天逝世的,那时我只有十四岁。

我伏在她身上痛哭之后,赶忙到厨房去给父亲和哥哥做早饭,还看见灶上摆着一小锅她昨天煮好的腊八粥。

现在我每年还煮这腊八粥,是为了纪念我的母亲。

”

我的母亲是1930年1月7日逝世的,正巧那天也是农历腊八!

那时我已有了自己的家,为了纪念我的母亲,我也每年在这一天煮腊八粥。

虽然我凑不上十八种干果,但是孩子们也还是爱吃的。

抗战后南北迁徙,有时还在国外,尤其是最近的10年,我们几乎连个“家”都没有,也就把“腊八”这个日子淡忘了。

今年“腊八”这一天早晨,我偶然看见我的第三代几个孩子,围在桌旁边,在洗红枣,剥花生,看见我来了,都抬起头来说:

“妈妈说这腊八粥可好吃啦。

您从前是每年都煮的。

”我笑了,心想这些孩子们真馋。

我说:

“那是你们妈妈小时候的事情了,在抗战的时候,难得吃到一点甜食,吃腊八粥就成了大典。

现在为什么还找这个麻烦?

他们彼此对看了一下,低下头去,一个孩子轻轻地说:

“妈妈和姨妈说,您母亲为了纪念她的母亲,她每年煮腊八粥,您为了纪念您的母亲,也每年煮腊八粥。

现在我们为纪念我们敬爱的周总理,周爷爷,我们也要每年煮腊八粥!

这些红枣、花生、栗子和我们能凑来的各种豆子,不是代表十八罗汉,而是象征着我们这一代准备走上各条战线的中国少年,大家紧紧地、融洽地、甜甜蜜蜜地团结在一起……”他一面从口袋里掏出一小张叠得很平整的小日历纸,在1976年1月8日的下面,印着“农历乙卯年十二月八日”字样。

他把这张小纸送到我眼前说:

“您看,这是妈妈保留下来的。

周爷爷的忌辰,就是腊八!

我没有说什么,只泫然地低下头去,和他们一同剥起花生来。

(选自《冰心七十年代文选》,有删改)

1.这篇文章的内容共涉及“我”家几代人?

写到了煮腊八粥的哪些人?

2.文章的线索是什么?

文章通过这条线索把哪三件事串联在了一起?

思维创新大拓展

三、请你在括号里分别填上一个字,然后按照从左到右的顺序读一读,你会有意外的惊喜。

你能照样子也来写一写吗?

一衣带()落石()生入()里逃()离死别

牛鬼蛇()通广()快人()口如()览无余

手无寸()证如()清水()而不()事求是

虎口余()死存()羊补()不可()门而入

答案

一、1.C解析:

“栗”应读“lì

”。

2.

(1)拟人

(2)反问(3)反问

3.

(1)语言描写

(2)心理描写(3)动作描写

4.A解析:

B项中,“沧海桑田”的意思是大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。

该词在本句中属用错对象。

C项中,“不厌其烦”的意思是不嫌烦琐与麻烦,很有耐心。

该词用在此处不合语境。

D项中,“无可非议”的意思是没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。

故选A。

5.B解析:

A项缺少主语,可去掉“看着”;

C项语序不当,“解决”和“提出”调换位置;

D项成分残缺,在“运动”之后加上“这一学说”或“这一理论”。

6.A

二、1.五代人。

母亲、“我”、“我”的第三代几个孩子。

[来源:

学科网ZXXK]

2.腊八粥。

“我”的母亲纪念她的母亲、“我