高中化学 第二章 化学反应与能量 归纳与整理1 新人教版必修2文档格式.docx

《高中化学 第二章 化学反应与能量 归纳与整理1 新人教版必修2文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中化学 第二章 化学反应与能量 归纳与整理1 新人教版必修2文档格式.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

|

|

在乙烯分子中,原子间的结合力可归结为4个C—H键和1个CC键:

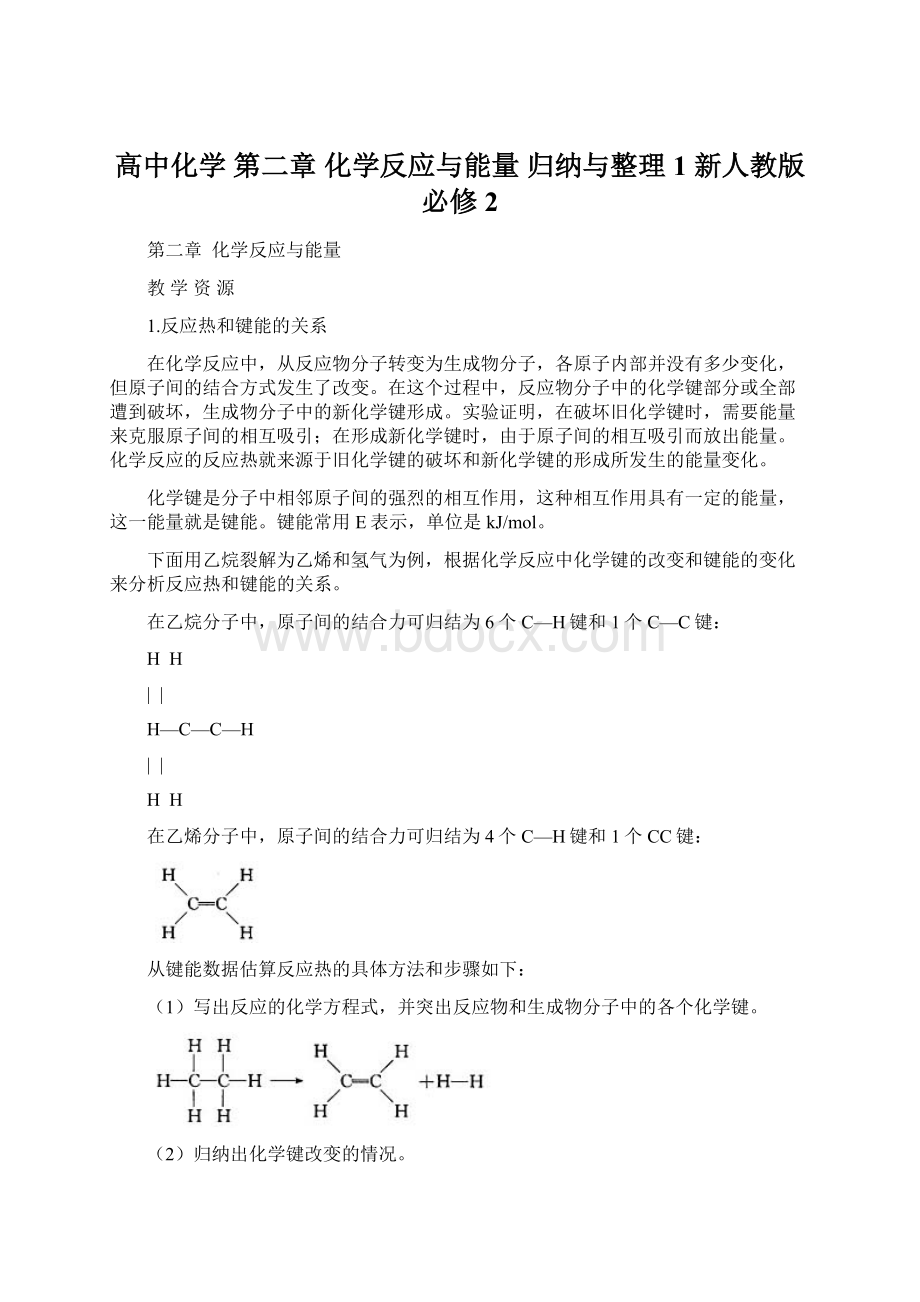

从键能数据估算反应热的具体方法和步骤如下:

(1)写出反应的化学方程式,并突出反应物和生成物分子中的各个化学键。

(2)归纳出化学键改变的情况。

6C—H+C—C→4C—H+C

C+H—H

即:

2C—H+C—C→C

(3)从键能的表中,查出有关的数据。

E(C—H)=414.4kJ/mol

E(C

C)=615.3kJ/mol

E(C—C)=347.4kJ/mol

E(H—H)=435.3kJ/mol

(4)根据下列公式粗略地估计反应热(ΔH)。

ΔH=∑E(反应物)-∑E(生成物)

上式表明,反应热等于反应物的键能总和跟生成物的键能总和之差。

ΔH=〔2E(C—H)+E(C—C)〕-〔E(C

C)+E(H—H)〕

=(2×

414.4+347.4)kJ/mol-(615.3+435.3)kJ/mol

=125.6kJ/mol

这表明,上述反应是吸热的,吸收的热量为125.6kJ/mol。

其他反应是吸热还是放热,数值是多少,可以用以上方法进行估计。

2.原电池

课文里所讲的原电池,是为了便于说明原电池化学原理的一种最简单的装置。

如果用它作电源,不但效率低,而且时间稍长,电流就不断减弱,因此不适合于实际应用。

这是什么原因呢?

主要是由于在铜极上很快就聚集了许多氢气泡,把铜极跟稀硫酸逐渐隔开,这样就增加了电池的内阻,使电流不能畅通。

这种作用称为极化作用。

为了避免发生这种现象,设计了如图2-4的原电池装置。

在两个烧杯中分别放入锌片和锌盐溶液、铜片和铜盐溶液,将两个烧杯中的溶液用一个装满电解质溶液的盐桥(如充满KCl饱和溶液和琼脂制成的胶冻)连接起来,再用导线将锌片和铜片联接,并在导线中串联一个电流表,就可以观察到下面的现象:

(1)电流表指针发生偏转,根据指针偏转方向,可以判断出锌片为负极、铜片为正极。

(2)铜片上有铜析出,锌片则被溶解。

(3)取出盐桥,指针回到零点,说明盐桥起了沟通电路的作用。

发生上述现象的原因是由于锌比铜活泼,容易失去电子变成Zn2+进入溶液,电子通过导线流向铜片,硫酸铜溶液中的Cu2+从铜片上获得电子变成铜原子沉积在铜片上。

由于电子从锌片流到铜片,所以锌片上发生氧化反应,铜片上发生还原反应。

Zn-2e-=Zn2+

Cu2++2e-=Cu

总反应式:

Cu2++Zn=Cu++Zn2+

一定时间后,溶液会因带电离子的积累(ZnSO4溶液中的Zn2+离子过多,CuSO4溶液中的SO42-离子过多)而阻碍电子的转移。

但有盐桥存在,允许溶液中离子迁移,以中和过剩的电荷,起了沟通电路的作用,使传递电子的反应能继续进行。

于是,锌和CuSO4的氧化还原反应的化学能转变成外电路上电子流动的电能。

从分析铜-锌原电池的组成可以看出,原电池是由两个半电池组成的。

锌和锌盐溶液组成一个半电池,铜和铜盐溶液组成另一个半电池。

组成半电池的导体叫电极,失去电子的电极为负极,得到电子的电极为正极。

不参加电极反应的电极叫惰性电极,如铜电极。

上述原电池的装置可用符号来表示:

Zn|ZnSO4‖CuSO4|Cu

负极

盐桥

正极

每个半电池都由两类物质组成,一类是可作还原剂的物质,如锌和铜,称为还原型物质。

另一类是可作氧化剂的物质,如ZnSO4和CuSO4,称为氧化型物质。

相对应的氧化型物质和还原型物质组成氧化还原电对,常用如下符号表示:

Zn2+/Zn,Cu2+/Cu。

不同氧化态的同一元素的离子或单质等也可构成氧化还原电对,如Fe3+/Fe2+、Cl2/Cl-、O4/OH-等。

3.课外实践活动案例

【实验探究1】中和热的近似测定

1.用量筒(最好使用移液管)量取50mL1mol/L的盐酸,加入100mL的烧杯中,并用温度计测量盐酸的温度(tHCl),记录在下页表中。

2.用另一支量筒量取50mL1mol/L的NaOH溶液,并用温度计测量NaOH溶液的温度(tNaOH),也记录在下页表中,并计算起始温度的平均值(t1)。

3.把试管中的氢氧化钠溶液一次倒入盛盐酸的烧杯里,跟盐酸混合,随即盖上泡沫塑料板。

搅拌溶液,然后读出混合液的最高温度(t2),记录在表内。

4.根据上述测得的实验数据,按下式近似计算强酸强碱的中和热。

中和热=(m×

C×

△t×

10-3)/n(H2O)(kJ/mol)

式中m是混合液的质量(把盐酸和氢氧化钠溶液的密度近似看作水的密度为1g/cm3来计算),C是混合液的比热容(近似取4.18kJ/kg·

K),n(H2O)是中和反应生成水的物质的量(单位mol)。

实验

序号

物质

起始温度t1/℃

终止温度

t2/℃

温差

t2-t1/℃

中和热

/kJ/mol

①

HCl

tHCl=

t1=(tHCl+tNaOH)/2

=

t2=

t2-t1=

NaOH

tNaOH=

②

HCl

tHCl=

t2-t1=

③

5.重复上述实验2次,将实验结果填入上表格中。

取三次平行实验结果的平均值。

【实验探究2】放热反应的观察

1.利用空气的热胀冷缩原理观察氧化钙与水反应放热

(1)按图2-6所示将实验装置连接好。

(2)在U型管内加入少量品红溶液(或红墨水)。

打开T型管螺旋夹,使U型管内两边的液面处于同一水平面,再夹紧螺旋夹。

(3)在中间的试管里盛1g氧化钙,当滴入2mL左右的蒸馏水后,可观察到U型玻管里的红墨水会沿开口端上升。

也可以在小试管里盛浓盐酸,滴入氢氧化钠溶液,或在3%的过氧化氢溶液里加入少量的二氧化锰粉末,反应时都会放出热量,具支试管内的空气受热膨胀,反应放出的热量使U型管内侧的液面立即下降,外侧的液面上升。

利用这个装置还可以观察无水CuSO4水合时的放热现象。

2.利用NO2平衡气体遇热颜色加深、遇冷颜色变浅来指示放热过程和吸热过程

(1)按图2-7所示将实验装置连接好。

(2)向其中一个烧杯的水中投入一定量的CaO固体,CaO与水反应放热,此烧杯中的NO2平衡混合气体的红棕色变深。

查找资料:

NO2平衡气体遇热颜色加深,遇冷颜色变浅的反应原理。

【实验探究3】利用原电池装置探究金属活动性

方法一:

[原理]活泼性不同的金属跟碳棒一起构成原电池时,用活泼金属做电极的电池电势差大,经放电后使灵敏导电仪(可以自制)中较多的小灯泡发光。

[装置]

图2-8

利用原电池探究金属的活动性

(一)[操作]

1.按上图装配好仪器,小烧杯里各加10mL0.5mol/L的稀盐酸。

2.接通电源,碳棒作为原电池的正极,镁条、铝条和铜条作负极,依次跟导电仪的两根电极接通,并浸入电解质溶液中。

3.导线接触镁条时,反应最激烈,小灯泡全亮;

导线接触铝条时,小灯泡只亮一半;

导线接触铜条时,只有一支小灯泡微亮。

[实验要点]装置的输入端正极接金属,负极接碳棒。

实验前必须调节导电仪的灵敏度,使两根电极短路接触时灯泡不亮。

方法二:

[原理]1.原电池的电动势是正极跟负极的电势差(ε=E+-E-)。

在三个原电池中,正极都是铜电极,因此负极的电势愈低,原电池的电动势愈大。

2.电极的电势高低跟金属的活泼性有关。

在盐溶液浓度相同的情况下,金属愈活泼,构成电极的电势愈低。

(二)[操作]

1.如图2-9所示安装好装置。

2.取4支5mm×

80mm的玻璃管,管的一端套上玻璃纸,并用线扎紧。

3.取长100mm的丝状或条状铜、铁、锌、镁各一段,分别插入上述四支玻璃管中,然后分别加入适量的0.5mol/L相应的金属盐溶液。

这样就构成铜、铁、锌和镁的四支电极。

4.在150mL的烧杯中加入100mL、1mol/L的KNO3溶液。

在这溶液中任意插入两支电极,都能构成一个原电池。

5.把铜电极分别跟另外三个电极构成原电池,用伏特计测量三个原电池的电动势。

[实验要点]选用量程为2V的伏特计。

【实验探究4】水果、蔬菜、果汁原电池的制作

[活动目的]

1.培养学生动手制作的能力。

2.巩固学生已有的原电池知识。

3.调动学生的学习兴趣,训练学生的创新思维。

[活动形式]学生分组在课外自己选材制作。

[成果展示]将自己的制作成果在课堂上交流。

【实验探究5】固体反应物表面积跟反应速率的关系

图2-10

反应物表面积对反应速率的影响

[实验要点]

1.锥形瓶中的碳酸钙过量,所以盐酸的体积必须尽量控制得准确一些,以使对比实验更有说服力。

2.量筒里盛满水,倒置在水槽中。

3.同时把注射器内的盐酸迅速注入锥形瓶中。

【研究性学习】当地化学能转化为热能的现状调查

1.问题的提出

中国人在一千多年前就用煤作燃料,石油和天然气的利用也有几百年的历史了。

现在,你所生活的地区化学能转化为热能的现状如何?

家庭生活、生产和事业部门还在延续过去的做法吗?

还是已经改用电、微波、太阳能等作能源了。

2.研究过程

(1)通过社区调查、人物专访,了解当地将化学能转化成热能(燃料来源、主要用途、使用方式等)情况,存在的问题及可能的解决办法。

(2)去图书馆和书店或上网查阅资料,记录书刊、期刊的名称、网址。

收录文章的题目、作者的姓名、文章的主要观点等。

(3)参观工厂,收集或摄制录像、照片等。

3.总结和汇报

(1)处理所获得的数据、信息、资料,写成调查报告,与同学交流。

(2)写出小论文交与老师审阅或互相交流。

(3)制作展板交流。

(4)提出合理化建议与用户交流。