高三地理一轮复习教学设计人口与环境文档格式.docx

《高三地理一轮复习教学设计人口与环境文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三地理一轮复习教学设计人口与环境文档格式.docx(55页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

纲

解

读

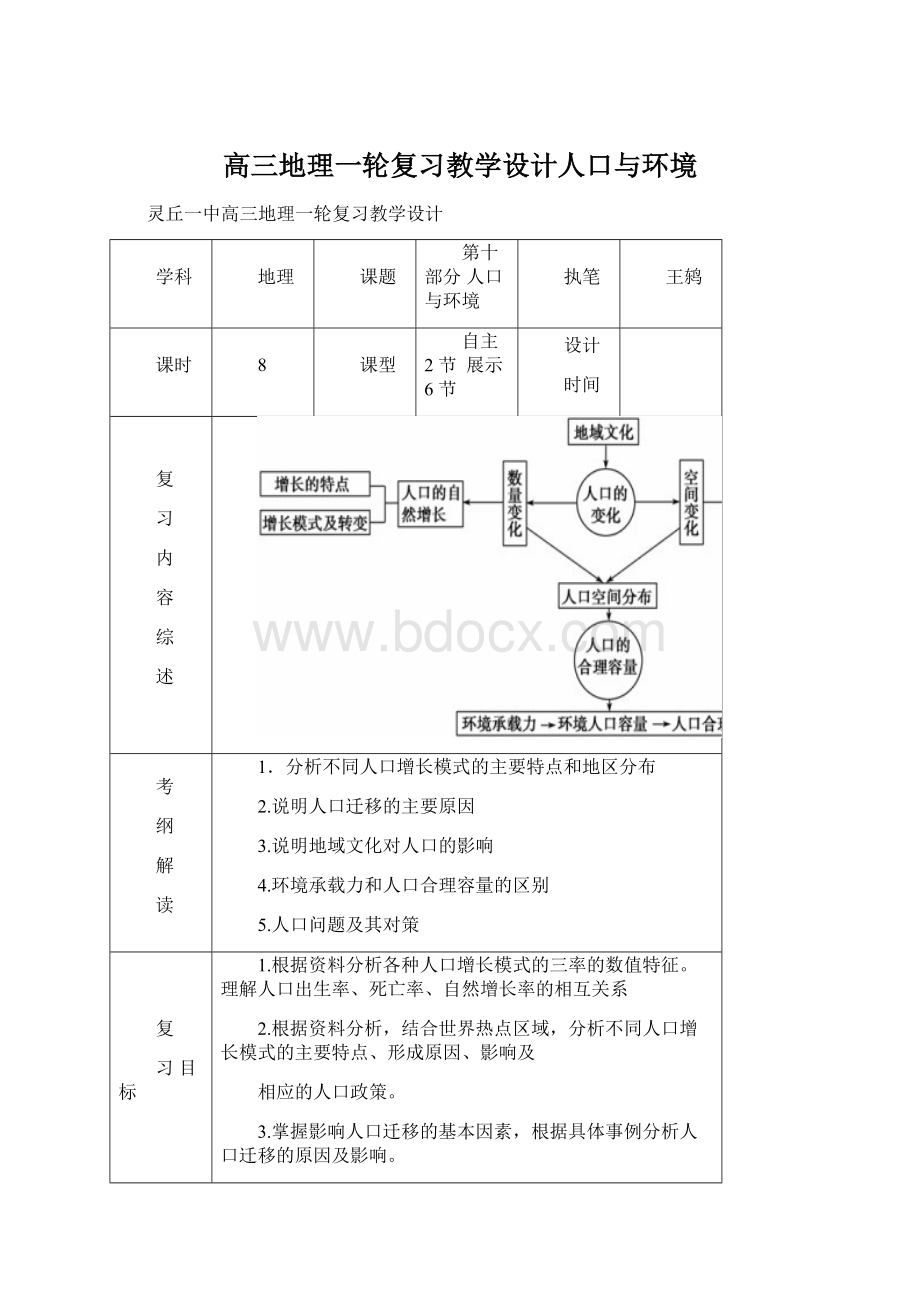

1.分析不同人口增长模式的主要特点和地区分布

2.说明人口迁移的主要原因

3.说明地域文化对人口的影响

4.环境承载力和人口合理容量的区别

5.人口问题及其对策

习目标

1.根据资料分析各种人口增长模式的三率的数值特征。

理解人口出生率、死亡率、自然增长率的相互关系

2.根据资料分析,结合世界热点区域,分析不同人口增长模式的主要特点、形成原因、影响及

相应的人口政策。

3.掌握影响人口迁移的基本因素,根据具体事例分析人口迁移的原因及影响。

4.了解不同社会历史发展阶段人口迁移的特征和原因

5.理解人类发展与资源环境的关系,明确环境承载力与人口合理容量的区别。

6.举例说明外国文化对人口的影响和中国文化对人口增长的影响。

7.结合人口问题分析不同人口增长模式的人口年龄结构以及解决不同人口问题的对策

重难点

1.比较、分析不同人口增长模式的主要特点,掌握世界人口增长模式的主要类型,掌握人口增长模式的判断方法。

2.归纳分析影响人口迁移的主要因素。

根据具体事例分析人口迁移的原因及影响。

3.了解不同社会历史发展阶段人口迁移的特征和原因

4.结合人口问题分析不同人口增长模式的人口年龄结构以及解决不同人口问题的对策

教学过程设计

本部分内容采用小组自主合作和问题探究式的学习模式,充分发挥学生的主体作用,通过教师情景创设及引导点拨,引领学生主动自主探究,合作学习,从而培养学生分析问题,探究问题,并能够运用知识解决实际问题的能力,努力实现地理教学方式的转变。

依据这一思路本部分内容我设计了需六课时及以下六个环节的教学过程:

1、创设情景,启发导学

(1)创设引人入胜的情景,激发学生的学习兴趣,使学生的思维活跃起来,产生丰富的想象和联想,为启迪创新思维创设有利条件。

(2)出示由现成的知识结论改编成的探究学案,为学生提供学习、思考、探究的目标和方向,这是培养学生创新思维的重要前提。

2、自主探究质疑

(1)教师引导鼓励每一个学生根据自己的基础和经验,用自己的思维方式自由地、开放地去自读教材内容,自查资料、自主探究。

(2)引导学生对本部分基础知识有基本了解并能达到简单的分析应用。

(3)教师要注意引导学生在自主学习中把学、思、疑、问连结在一起,边学边思,边学边问,解决一些问题,提出一些问题。

3、小组合作探究

(1)教师引导鼓励各小组成员在自主探究的基础上,可互相学习,互相讨论、共同研究、取长补短、共同提高。

(2)教师引导学生对自主探究环节不理解或解决不了的疑难问题,来集中通过这一环节解决。

每个同学都可以充分发表自己的见解,学会的同学还必须教会不会的同学,以达到共同提高和小组整体成功的目的。

(3)教师作为其中的一员,要有针对性地参与到部分小组的学习中去,并综合学生的疑问,然后再提出一两个重点问题让学生合作探究。

4、课堂展示、能力提升

(1)各小组选派代表上讲台对学案中要求的讲解式展示问题进行讲解,其它小组可对其进行补充或质疑,教师也要参与到补充或质疑当中。

通过讲解展示使问题在各组间进行了研讨探究,同时也加深了学生对问题的理解,提升了学生的能力。

(2)教师选定学生上讲台对学案中要求的背诵式展示问题进行展示,根据情况进行批评或鼓励,以督促检查学生对本部分基本知识点的记忆,以夯实基础。

5、重点讲评、拓展延伸

(1)教师要根据教材和学生探究展示的情况,对本部分内容进行简要归纳、概括。

(2)教师对重点难点问题进行点拨,要联系典型试题对重点难点问题进行讲解。

(3)教师要引导学生注意知识的系统性,要注意知识的迁移,要注意培养学生的各种知识应用能力。

6、自主反思,总结经验教训

(1)留出一定时间让学生自我反思,首先反思在本部分内容的自主合作探究学习过程中

的体会、感受或经验、教训等,并进行小组间交流,以实现相互借鉴、共同提高的效果。

(2)其次教师要引导学生对本部分知识与其他知识的联系进行反思归纳,建立知识体系。

教师要引导学生去从理解问题的方式方法及知识的迁移应用上去反思总结,从而通

过不断的积累而形成能力。

(3)在具体的操作中,学生可以通过建立“反思总结本”、“备忘录”等来强化这一环节。

小组

自主课问题反馈

学生自主展示中暴露的问题

教师针对学生反馈问题的解答点拨及补充

解决问题方式方法设计

人口问题概况

人口问题是当今世界面临的难题之一。

它既包括发展中国家由于人口过度增长带来的教育资源不足、就业因难、住房紧张、社会保险不足、人均收入和健康状况下降等问题;

也包括发达国家由于人口零增长或负增长带来的劳动力不足、老龄人口福利水平下降的新难题(主要表现在欧美等发达国家);

同时还包括由于人口分布和经济发展不平衡造成的人口迁移。

站在全球的角度来讲,人口的过度增长是所有人口问题的根源之一。

由于地球的人口负担过重,世界出现了相应的耕地、粮食、能源不足,环境污染严重等现实问题。

高考地理试题主要的考查方式与内容有:

1、由于人口过度增长带来的人均耕地、人均资源、人均粮食、人均能源、人均国民生产总值及人均收入、人均住房面积等不断下降及解决措施。

其中以中国和印度等亚、非、拉发展中国家表现最为突出。

2、由于人口零及负增长带来的人口老龄化问题,包括老龄化的形成机制,对社会福利制度的影响,劳力的短缺,社会伦理观念的转化,以及政府相应的政策等。

其中以西欧,北欧,北美诸国表现比较突出。

3、与人口结构有关的问题及解决办法。

如人口的年龄结构、性别结构、学历结构、就业结构、城乡结构等,与现实密切相关的就业结构,与人口增长相关的是年龄结构,与未来发展相关的是学历结构。

4、农村地区由于人口过度增长带来的过度开垦,森林草场破坏、水土流失、土地沙化、河湖淤塞等相关的生态问题。

以及农村年轻劳力外出打工造成的劳力短缺问题。

农村剩余劳力大量拥入城市(即城市化过程),民工的盲目流动带来的交通紧张、社会治安变差,住房紧张及其它社会问题。

5、国际人口迁移过程中带来的交化交流,种族问题,以及对迁入地经济繁荣的促进,社会环境的破坏等问题。

尤其要注意国际人口迁移的原因、特点、路线及后果。

学生自主解答学案的问题。

2、小组学生代表发言,根据其发言内容,延伸拓展问题。

通过其它小组成员讨论、分析,逐次加深知识的学习过程。

。

基础知识

----人口

分布

1、世界人口稠密区:

绝大部分位于北半球中低纬度近海的平原地带。

如亚洲的东部和南部,欧洲及北美洲东部

世界上人口超过一亿的国家:

中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、日本、孟加拉国、尼日利亚和巴基斯坦、墨西哥。

2、世界上人烟稀少的地区:

极端干旱的沙漠地区、过于湿热的雨林地区、终年严寒的高纬度地区或地势高峻的高原、山区。

(北美洲和亚洲的高山和寒冷地带,撒哈拉、中亚和澳大利亚的沙漠地带,以及亚马孙河、刚果河流域的湿热地带。

南极洲至今无人定居。

)

3、影响人口分布的因素:

受社会经济条件、自然条件和开发时间长短等因素的制约。

(气候、地形、土壤、水源)农业、资源、工业、城市、交通、开发时间长短(历史因素)

4、东亚、南亚人口稠密的原因:

平原面积广阔,土壤肥沃,水源充足,气候温暖湿润,农业发展历史早,养育众多的人口,(世界古老的文化中心);

近代,工业、交通、城市不断发展,成为人口稠密区

5、欧洲人口稠密的原因:

世界上资本主义发展最早和商业贸易活动频繁的重要工业地带。

煤、铁资源丰富,产业革命的发源地,工业发展历史悠久,人口稠密区沿着煤矿和工业地带分布,略成“十”字形

6、北美洲东部人口稠密的原因:

世界上最发达的工业和金融贸易区,资本主义发展早,工业发达。

煤、铁资源丰富,大西洋沿岸优良的海港及密西西比河和五大湖便利的水运,交通便利等。

地形平坦,土壤肥沃,气候适宜。

7、我国人口分布:

稠密区:

黑龙江黑河—云南腾冲一线的东南部

稀疏区:

黑龙江黑河—云南腾冲一线的西北部

简单的说:

东部沿海地区人口密集,西部高原地区人口稀少;

平原地区人口稠密,山区人口稀少。

8、我国东南部人口稠密的原因:

地势相对低平,平原广阔,耕地多,土壤肥沃,气候好(距海近,降水丰沛),生产的粮食多,养活的人口多(重要耕作区),工商业、交通运输业发达,城镇多,城镇人口集中。

9、我国西北部人口稀疏的原因:

深处内陆,多山地高原,耕地较少,属于干旱、半干旱气候或高寒气候,降水较少,大多是以牧业为的地区,交通不便,城镇少,人口稀疏

10、巴西(澳大利亚)人口集中于东南部,原因:

①气候温和湿润,地形平坦,利于耕作;

②交通便利,多优良港湾,工业发达;

③欧洲殖民者最早到达这里,开发历史较早;

让学生对课本知识有基本了解和能达到简单的分析应用,让学生体会到获得知识的快乐。

同时培养学生理性分析地理现象的能力。

1、教师根据其发言内容,延伸拓展问题

人口的增长模式

概念:

人口老一代陆续死亡,新一代不断出生,世代更替的过程。

决定因素:

人口出生率、死亡率和自然增长率(自然增长率=出生率-死亡率)

特征

成因

判断依据

转变环节

原始型

高

低(极)

生产力极为低下,劳动力不足且无节制生育导致极高的出生率;

而频繁的战争、食物匮乏和极差的医疗卫生条件死亡率奇高。

出生率都在3.0℅以上,但传统型死亡率和自然增长率相对较低

原因:

社会生产力的发展

开始:

从死亡率的下降开始;

实现:

出生率的下降最终促使人口再生产类型转变的实现

传统型

低(较)

农业经济条件下,生产力水平提高,粮食供应和医疗条件改善,死亡率下降;

但因劳动力缺乏,出生率居高不下。

代表性国家如尼日利亚等。

最主要的区别是死亡率的差异,传统型一般接近2.0℅,过渡型则不足1.0℅

过渡型

低

随着工业化的发展,生活质量不断提高,死亡率下降;

同时劳动生产率也极大提高,加上节育措施逐渐普及,出生率开始下降。

代表性国家如巴西等。

死亡率相差不大,大致都在1.0℅左右,但过渡型出生率和自然增长率较高(现代型出生率在1.5℅下)

现代型

现代科学和技术飞速发展,推动了社会进步和生活观念的变革,出生率很低;

死亡率因人口老年化而有所上升。

代表性国家如德国等。

★特别提示——

现阶段,判断“高”或“低”

的参考数值如图(参考):

★人口增长模式地区分布及历史演变

人口增长模式

“高—高—低”模式

“高—低—高”

“低—低—低”

特点

出生率

死亡率

自然增长率

极低

较低

人均寿命

短

有所延长

继续延长

进一步延长

人口增长

极为缓慢

快速增长

零增长或负增长

社会发展阶段

原始社会

奴隶社会、封建社会、资本主义社会初期

发达国家18世纪末~20世纪初发展中国家20世纪50年代~现在

新技术革命时期,目前主要是发达国家

原因

原始社会以采集、狩猎经济为主,生产力水平极为低下

以手工劳动为基础的自然经济

以近代科学技术为基础的工业化生产使生产力水平明显提高,医疗卫生事业迅速发展,粮食产量大幅度增加

现代科学知识的普及和医疗卫生技术的进步,人类生活水平和文化水平的提升,人们的生育观念和生育行为的变化