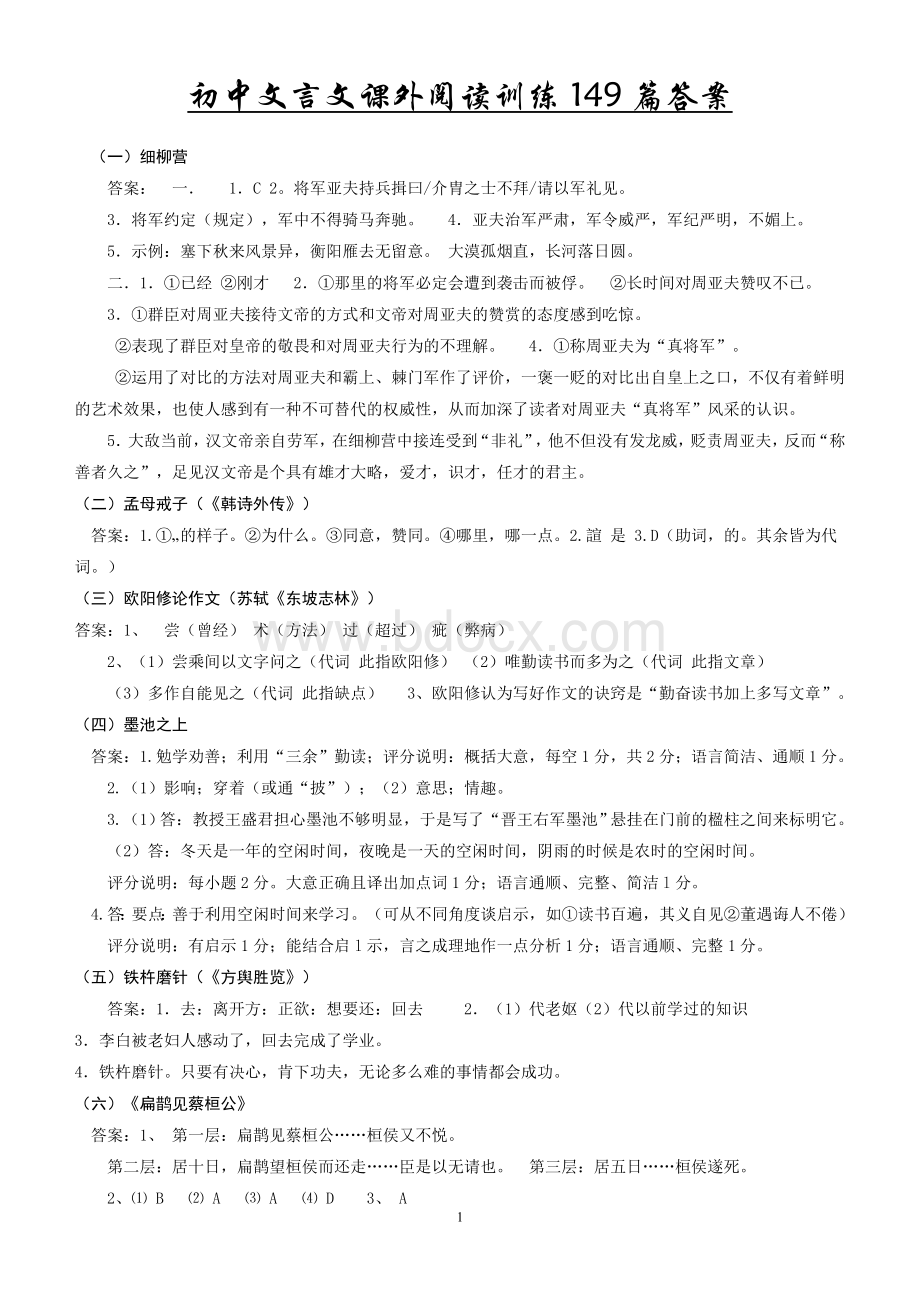

初中文言文课外阅读训练149篇答案Word格式文档下载.doc

《初中文言文课外阅读训练149篇答案Word格式文档下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中文言文课外阅读训练149篇答案Word格式文档下载.doc(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

)

(三)欧阳修论作文(苏轼《东坡志林》)

答案:

1、 尝(曾经)术(方法)过(超过)疵(弊病)

2、

(1)尝乘间以文字问之(代词此指欧阳修)

(2)唯勤读书而多为之(代词此指文章)

(3)多作自能见之(代词此指缺点) 3、欧阳修认为写好作文的诀窍是“勤奋读书加上多写文章”。

(四)墨池之上

1.勉学劝善;

利用“三余”勤读;

评分说明:

概括大意,每空1分,共2分;

语言简洁、通顺1分。

2.

(1)影响;

穿着(或通“披”);

(2)意思;

情趣。

3.

(1)答:

教授王盛君担心墨池不够明显,于是写了“晋王右军墨池”悬挂在门前的楹柱之间来标明它。

(2)答:

冬天是一年的空闲时间,夜晚是一天的空闲时间,阴雨的时候是农时的空闲时间。

评分说明:

每小题2分。

大意正确且译出加点词1分;

语言通顺、完整、简洁l分。

4.答:

要点:

善于利用空闲时间来学习。

(可从不同角度谈启示,如①读书百遍,其义自见②董遇诲人不倦)

有启示1分;

能结合启l示,言之成理地作一点分析1分;

语言通顺、完整1分。

(五)铁杵磨针(《方舆胜览》)

1.去:

离开方:

正欲:

想要还:

回去 2.

(1)代老妪

(2)代以前学过的知识

3.李白被老妇人感动了,回去完成了学业。

4.铁杵磨针。

只要有决心,肯下功夫,无论多么难的事情都会成功。

(六)《扁鹊见蔡桓公》

1、第一层:

扁鹊见蔡桓公……桓侯又不悦。

第二层:

居十日,扁鹊望桓侯而还走……臣是以无请也。

第三层:

居五日……桓侯遂死。

2、⑴B ⑵A ⑶A ⑷D 3、A

4、桓侯没有正确对待自己的疾病,不接受医生的忠告去治疗,以致疾病发展到不可医治的地步,终于死去。

5、用这个故事,劝告人们不可讳疾忌医,有了缺点和错误要接受忠告去改正,否则就会小错成大错,以致到不可挽救的地步。

(七)不食嗟来之食

古时候齐国发生了大饥荒。

有个叫黔敖的富商在路上施舍饮食,对一个饥饿的人大声吆喝:

“喂!

来吃。

”饥饿的人说,我就是不吃‘嗟来之食'

'

才落到这个地步的。

终于不食而死(见于《礼记。

檀弓》)。

今泛指带有污辱性的施舍。

(4分。

故事叙述大致完整得2分,点明出处得1分,成语意基本解释清楚得1分。

(八)锡饧不辨

一、指出下列句子词类活用的现象。

1.“迎求”动词活用为名词,„„的人。

2.“异”形容词的意动用法,以„„为诧异。

二、区别下列各组加点词的不同含义。

偶一求药者既去(离开) 西蜀之去南海不知几千里也(距离)叩其故(问)叩石垦壤(敲打)

殊不知古方乃饧字(竟)殊不沾污(很;

甚)

临煎加锡一块(在„之前,在即将„的时候)有亭翼然临于泉上者(从高处往低处察看)

三、“今之庸医妄谓熟谙古方,大抵不辨锡饧类耳!

”篇末点明中心:

批评不学无术、不懂装懂之人。

(九)邹与鲁哄

一,回答:

穆公提的问题是:

我的官员死了三十三人,而百姓没有一个肯为长官效死的。

杀了他们吧,无法杀尽;

不杀吧,又恨他们看着自己的长官死难而不去救,怎么办才好呢?

孟子的解答:

“凶年饥岁,君之民老弱转乎沟壑,壮者散而之四方者,几千人矣;

而君之仓廪实,府库充,有司莫以告,是上慢而残下也。

”

从中可以看到“君行仁政,斯民亲其上,死其长矣。

”——施行仁政的主张

二:

回答 翻译“你怎样对待人家,人家就将怎样回报你。

” 作用:

强调,增强说服力和解释说明的作用

三:

解释词组

1.没有一个肯效死的 2.怎么办 3.艰难困苦的岁月。

。

4.没有(把这件事)如实向上禀告

(十)卖柴翁殴宦者

答案 1.解释加点的词,并指出词性。

(1)宦者称宫市取之(之,代词,指柴)

(2)农夫啼泣,以所得绢与之(之,代词,指农夫)

(3)今以柴与汝(以,介词,把) (4)尝有农夫以驴负柴(以,介词,用)

(5)我有父母妻子(有,动词,表存在) (6)我有死而已(有,副词,只有)

2.试分析文中的“宦者”和《卖炭翁》中的“宫使”(可从两者的掠夺的程度手段及对人物的描写方法方面分析)。

“宦者”和“宫使”对百姓都是残忍的掠夺,手法都是一样的,用没有什么用处的绢代替货币。

对这两个人物,作者都是用行动描写的方法来加以刻画。

3.找出文中表示第一人称和第二人称的词语。

第一人称:

我。

第二人称:

汝,尔。

(十一)凿壁偷光(《西京杂记》)

答案 1.但是大户人家报酬对……感到奇怪

2.D(表承接,译为“并且,而且”;

其他三项表转折,译为“但是,可是”)

3.C(“来”,其他三项可译为“用”、“拿”)

4.匡衡就(在墙上打洞)凿穿墙壁引来邻居家的烛光,把书映照着光来读

5.凿壁偷光;

悬梁刺股、囊萤映雪、韦编三绝。

(十二)挂牛头卖马肉

答案 一.原因是:

向外宣布禁止,而自己不止,庶民当然继续效仿,渐成风气耳!

启示:

(1)上行下效上梁不正下梁歪

(2)任何事情都应当以身作则

二.翻译(略)前者喻指在宫外不许女人穿男人的衣服,后者喻指齐灵公让宫内妇女穿扮男人服饰。

(齐灵公让宫内妇女穿扮男人服饰,却在宫外禁止它,就如同在门口挂牛头却在里面卖马肉。

人们把“悬牛首于门而求卖马肉”转化为“挂羊头卖狗肉”,用来比喻表里不一致的虚假作风,以好的名义做招牌)

三.B 四、1.禁止 2.王宫内 3.……的人 4.指国人纷纷埋怨责怪。

(十三)与陈伯之书(节选)(丘迟《丘司空集》)

答案 1、C 2、暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

3、人之情(人的思乡之情)

4、C5、廉颇曾思念着复为赵国的将军,吴起曾望着西河哭泣。

(十四)自护其短(《雪涛小说·

知无涯》)

答案 1、从……以来;

吃;

去掉;

想。

2、D

3、第一个括号填"

我"

,第二个括号填"

其,它"

(代词,代菱)

4、我不是不知道,连壳一起吃,是为了清热呀!

5、人不可能什么都懂,但不能不懂装懂

(十五)蒲留仙写书(邹弢《三借庐笔谈》)

答案 1、蒲松龄;

《狼》《山市》

2、第一段:

高度评价。

第二段:

生活状况。

第三段:

积累素材。

第四段:

成书时间。

3、用笔精简,寓意处全无迹相,盖脱胎于诸子,非仅抗于左史、龙门也

4、①搜奇说异②归而粉饰③持之以恒

(十六)螳螂捕蝉(《说苑》)

答案;

1、伐(讨伐)旦(天)子(指年轻人)延(伸长)

2、

(1)则怀丸操弹于后园.字:

句:

()看不到加点的字无从回答

(2)如是者三旦.字:

()

3、

(1)[螳螂]欲取蝉,而[螳螂]不知黄雀在其傍也.

(2)[黄雀]欲啄螳螂,而[黄雀]不知弹丸在其下也.

4、

(1)《螳螂捕蛇》写了螳螂和蛇两种动物,告诉人们的道理是:

比喻只要摸清了敌人的短处,找到它的弱点,抓住要害,充分发挥自己的长处,就能够战胜强者

(2)《螳螂捕蝉》写了蝉、螳螂和黄雀等几种动物,告诉人们的道理是:

一个人做事的时候,不要只顾自己眼前的利益,而不考虑后果

5、翻译文中画横线的句子.看不到画线的地方

(十七)以学自损,不如无学(颜之推《颜氏家训》)

答案1、(D) 2、翻译:

学习,是为了求得上进。

可是我见到有人读了几十卷书就自高自大,欺侮和轻视长者,轻视同辈。

这样,别人自然象对仇人那样恨他,象对鸱枭那样讨厌他。

象这样以所谓学习损害了自己,还不如不学呢。

(十八)蛛与蚕(《雪涛小说·

蛛蚕》)

答案 1、在文中找出两个第二人称代词:

尔饱食终日以至于老、汝乃枵腹而营口。

2、口吐经纬(蚕丝)遂为文章(指带花纹的织品)

3、

(1)我所吐者,遂为文章(带花纹的织品)

(2)为人谋则为汝自谋(为自己打算)

4、

(1)蚊虻蜂蝶之见过者无不杀之。

(它们)

(2)其里之富人见之,坚闭门而不出。

(东施)

(3)或告之曰:

“是非君子之道。

”(偷鸡者)

5、

(1)蛛:

利己不利世

(2)蚕:

利世不利己

6、作者赞扬蚕的无私,高尚和奉献精神,批评蜘蛛的冷血和残忍=从感叹社会上这种人太少了可以看出作者的态度 [阅读提示] 本文以利世不利己的蚕和利己不利世的蜘蛛相对比,讽刺了那些自私自利的人。

(十九)答谢中书书(节选)(陶弘景《陶隐居集》)

答案 1、俱(都)沈(沉潜)竞(争相)复(再) 2、(D)

3、晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沈鳞竞跃4、实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

(二十)王充求学(范晔《后汉书·

王充传》)

1、解释文中加点词的意思。

徙焉(搬迁到这里)师事(以老师的礼节侍奉)辄(就)遂(于是)

2、翻译文中画横线的句子(要求补出省略成分)。

(王充)喜好读书且不被书中的句子所束缚。

3、王充的“好博览而不守章句”是指王充的(D)

(二十一)郑人买履(《韩非子·

外储说左上》)

1、找出下列句子中的通假字。

①而置之其坐。

(坐同座) ②反归取之。

(反同返)

2、下列加点词语意思不相同的一项是(D)

3、解释“之”字在句子中的意义。

(1)反归取之(尺码)

(2)何不试之以足(履)(3)至之市而忘操之(到)(尺码)缺少第四题 5、为什么这位郑人会“宁信度,无自信”?

[提示]这则寓言讽刺了那些墨守成规的教条主义者,说明因循守旧,不思变通,终将一事无成。

(二十二)买椟还珠(《韩非子·

1、解释文中加点词的意义。

为(制作)缀(点缀)饰(装饰)还(退还)

2、指出下列句中“其”的不同用法。

①楚人有卖其珠于郑者(他的。

代词)②郑人买其椟而还其珠(他的)

③如知其非义,斯速已矣(这种行为。

代词)④其里之丑人见而美之(她的)

3、翻译文中画横线的句子。

这可以说,这个珠宝商人很善于卖盒子,而不善于卖珠宝吧。

4、读了这则寓言,你认为楚人和郑人各应该汲取什么教训?

①楚人:

不要过分追求形式而忽视内容。

②郑人:

要有眼光,不要取舍不当。

[提示]这个故事启发人们认识这样的道理:

过分追求形式,反而会喧宾夺主,埋没内容,适得其反。

(二十三)齐庄公出猎

1、解释下列句中加线的词

(1)不量力而轻敌:

不估计一下力量对比就轻率和敌方对阵

(2)此为人:

如果这虫子是人

2、与“其为虫也”中的“其”的用法,意义相同的一