基坑监测报告模板.docx

《基坑监测报告模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基坑监测报告模板.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

基坑监测报告模板

*********

基坑变形监测报告

2018年10月

**********

基坑变形监测报告

工程名称:

******

工程地点:

******

监测日期:

2018年X月X日~2018年X月X日

1、工程概况

工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。

拟建*****及地下车库概况如下:

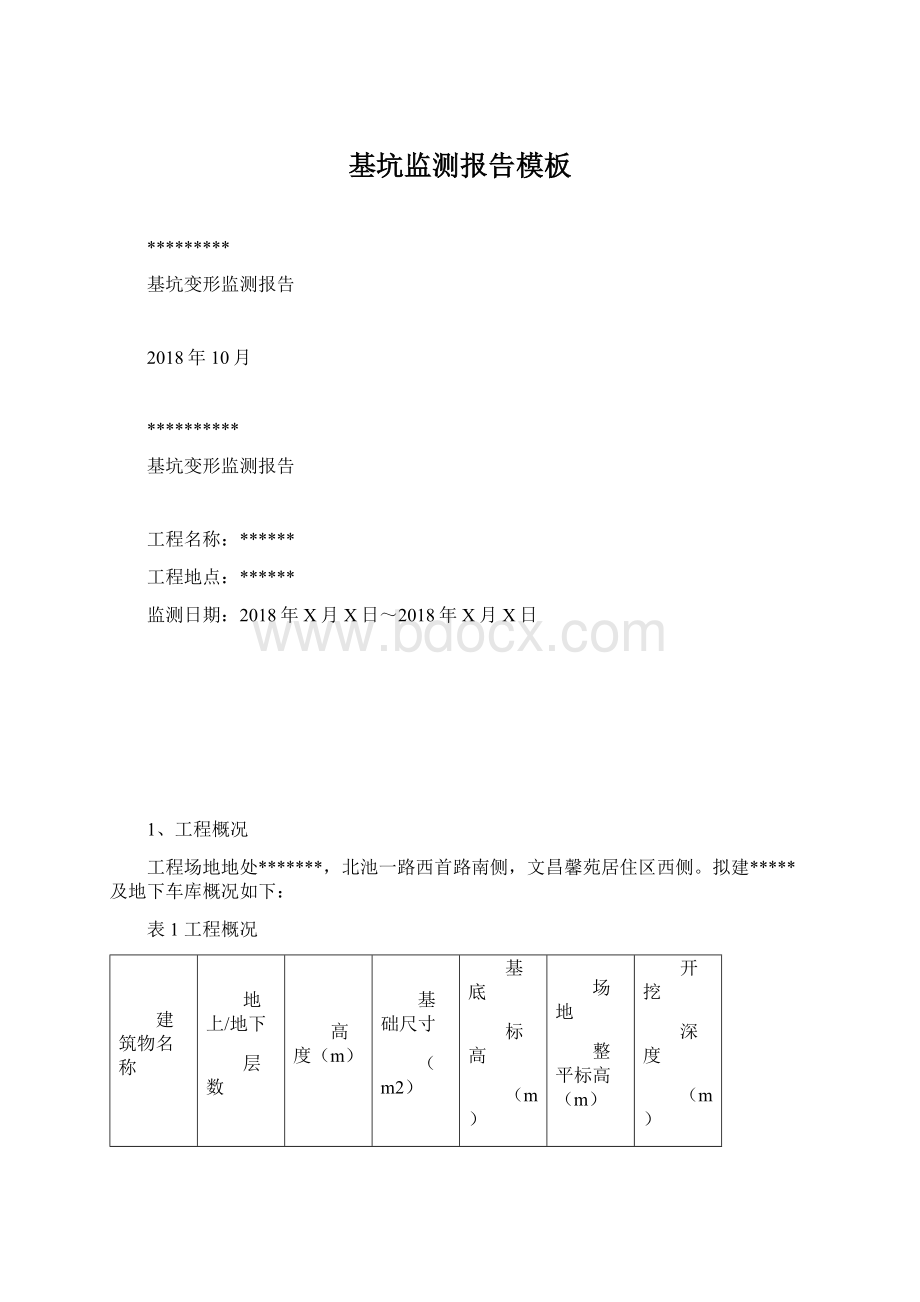

表1工程概况

建筑物名称

地上/地下

层数

高度(m)

基础尺寸

(m2)

基底

标高

(m)

场地

整平标高(m)

开挖

深度

(m)

****

11/2

约35

66.55×13.20

83.2

87.9

3.9

****

11/2

约35

66.55×13.20

83.2

87.1-88.3

3.9-5.0

****

0/1

5

3×3

83.2

87.9

3.9

基坑平面尺寸:

89.1m(东西最大尺寸)×80.1m(南北最大尺寸)

基坑支护深度:

3.9-5.0m

2、监测依据

1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)。

2.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。

3.《工程测量规范》(GB50026-2007)。

4.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2016)。

5.基坑支护方案、施工方案。

三、监测内容

1.基坑顶部竖向位移;

2.基坑顶部水平位移;

3.基坑周边地表竖向位移;

4.基坑周边地表裂缝;

5.周边临时建筑物裂缝;

6.地下水位;

四、监测点布置和监测方法

4.1监测点布置

4.1.1监测点位的选择

基坑变形观测点设立在基坑坡度边缘处,首次开挖共计布设观测点23个(其中基坑监测点*个,编号J1-J*;原有建筑物*个,编号Y1-Y*);详见基坑监测点布设示意图。

4.1.2监测点的埋设

观测点标志按照《工程测量规范》中的附录B.2.3一、二级平面控制点标石埋设,也可采用相当于下图规格的其他标志。

标志规格如下:

图1监测点标志

4.2监测方法

1.现场巡检

(1)支护机构

支护结构成型质量;边坡有无塌陷、裂缝及滑移;基坑有无涌土、流沙、管涌。

(2)施工工况

开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无异样;基坑开挖分层高度、开挖分段长度是否与设计一致,有无超深、超长开挖;基坑场地地表水排放状况是否正常;基坑周围地面堆载是否超载情况。

(3)周边环境

邻近基坑及建(构)筑物、地下设施、道路及地表有无裂缝出现。

(4)监测设施

水准基点、变形监测点有无破坏现象;有无影响观测工作的障碍物。

2.坡顶沉降、周围地表沉降监测

本次沉降观测采用几何水准测量方法,各项精度要求如下:

表3水准观测的视线长度、前后视距和视线高度(m)

等级

视线长度

前后视距差

前后视距差累计

视线高度

一级

≤30

≤0.7

≤1.0

≥0.3

二级

≤50

≤2.0

≤3.0

≥0.2

表4水准观测的限差(mm)

等级

基辅分划读数之差

基辅分划所测高差之差

往返较差及附合或环线闭合差

单程双测站所

测高差较差

检测已测测段高差之差

一级

0.3

0.5

≤0.3

≤0.2

≤0.45

二级

0.5

0.7

≤1.0

≤0.7

≤1.5

注:

n为测站数

使用的水准仪、水准标尺,项目开始前和进行中应按要求定期进行检验。

在仪器呈像清晰和稳定的条件下进行观测,不得在日出后或日出前约半小时、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变时以及标尺分划线的呈像跳动而难以照准时进行观测。

作业中应经常对水准仪i角及水准尺的水准器进行检查,每测段往返测的测站数均应为偶数,在同一测站上观测时不得两次调焦。

观测时应同时记录气象条件。

对各周期观测过程中发现的点位变动迹象、地质地貌异常、附近建筑物基础和墙体裂缝等情况,应做好记录,并画好草图。

本次沉降观测水准基点的联测按一级水准测量进行,采用DSZ2级水准仪配合铟瓦合金标尺光学测微法往返测定高差。

观测时,往测奇数站的观测顺序为后-前-前-后,偶数站的观测顺序为前-后-后-前;返测时,奇偶测站的观测顺序与往测偶奇测站的观测顺序相同。

沉降观测点的观测按二级水准单程观测,采用DSZ2级水准仪配合因瓦标尺光学测微法往返测定高差。

实际进行中可根据水准基点与观测点之间的相对位置关系及楼体的具体位置将路线布设成附合或闭合路线。

3.坡顶水平位移监测

位移观测拟采用2种方法进行,即视准线法和极坐标法,两种观测方法对相同点位进行观测,相互检核,得出正确结论。

变形等级

相邻基准点的点位中误差(mm)

平均边长(m)

测角中误差(″)

最弱边

相对中误差

备注

二等

±3.0

≤150

±1.8

≤1/70000

①极坐标法

表5观测技术指标

观测要求:

水平位移的监测网,采用独立坐标系统,一次布网;控制点宜采用强制归心装置的观测墩,照准点宜采用强制对中装置的觇牌。

没有上述装置时,宜采用相应的措施进行精确对中,使对中精度在0.5mm以内。

角度观测4测回,左角和右角各两测回,角度取平均值。

距离采用往返观测,每次读数较差小于2mm,两次观测距离较差小于4mm。

对位移点的观测可以直接使用坐标测量,读数至毫米。

每个点观测4次,取平均值作为最后观测值。

②视准线法

初始观测:

在基准点上安置好仪器,后视观测点,然后投影至远处固定物体上,做好标记并编号。

依次后视其他观测点并做投影标记,后期观测时,先后视投影点,然后照准相应观测点并量测其变化量。

部分点位可以增加距离测量参数加以验证。

要求:

工作基点稳固,增加检核条件(增加布设固定点)。

检核点应建立在工作基点的外延长线上,通视条件好,便于观测且稳定、牢固。

观测点偏离视准线的距离不得大于1cm,布设困难时可以采用小角视准线法观测。

观测:

每次工作基点设站后,先进行检核,经过改正后进行观测。

每点观测3次,取读数平均值为观测值。

5、监测工序和测点保护

5.1监测工序

1.接受委托;

2.现场踏勘,收集资料;

3.制定监测方案,并报监理和业主认可;

4.展开前期准备工作,设置观测点、校验设备、仪器;

5.观测点和设备、仪器、元件验收;

6.现场监测;

7.监测数据的计算、整理、分析及报表反馈;

8.提交阶段性监测结果和报告;

9.现场监测工作结束,提交完整的基坑工程监测总结报告

5.2测点保护

测点安装、埋设好后应作好醒目标记,设置保护设施,施工单位应平时加强测点保护工作,尽量避免人为沉降和偏移,确保测点成活率及其正常使用,以及监测数据的准确性、连续性。

为保证工程质量,测量工作中使用的基准点、监测点用醒目标志标识的同时,需要用钢管对接出地面部分的线缆进行保护,若发现已遭破坏,应立即对可以复原的测点进行重新连接或埋设。

6、报警值

根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)第8.0.1条及基坑支护工程专项施工方案,监测报警值由基坑工程设计单位确定如下:

表6坡顶水平位移和垂直位移报警值

监测项目

设计单元

坡顶水平位移

坡顶竖向位移

建筑物

累计值(mm)

变化速率(mm/d)

变化速率(mm/d)

累计值(mm)

变化速率(mm/d)

1单元

43

15

43

10

10

0.1H/1000

2单元

43

15

43

10

3单元

89

15

89

10

4单元

81

15

81

10

5单元

31

15

31

10

6单元

43

15

43

10

水位报警值:

基底标高以下0.5m。

当监测项目的变化速率连续3天超过报警值得50%,应报警。

七、监测时长和频率

1.基坑工程监测应从基坑开挖前的准备工作开始,直至土方回填完毕为止。

2.各项监测的监测频度应考虑基坑开挖及地下工程的施工进程、施工工况以及其他外部环境影响因素的变化。

基坑开挖期间应加强监测;当监测值相对稳定时,可适当降低监测频度。

每次工作基点设站后,先进行检核,经过改正后进行观测。

每点观测2次,取读数平均值为观测值。

基坑开挖深度小于5.0米时每2天观测一次;大于5.0米时每1天观测一次;底板浇注后7天内每2天观测一次,7~14天每3~5天观测一次,14~28天每5~7天观测一次,28天后可每10~15天观测一次,直至基坑回填。

如果基坑变形稳定状况良好,可以经甲方签字同意适当改变观测频度。

3.当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔、加密监测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果。

(1)监测项目的监测值达到报警标准;

(2)监测项目的监测值变化量较大或者速率加快;

(3)存在勘察中未发现的不良地质条件;

(4)超深开挖、超长开挖或未及时加撑等未按设计施工;

(5)基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;

(6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;

(7)支护结构出现开裂;

(8)周边地面出现突然较大沉降或严重开裂;

(9)邻近的建(构)筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重的开裂;

(10)基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流沙等现象。

(11)出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

八、监测成果及分析

8.1监测结果

(1)周边建筑物沉降监测

自2018年x月x日进行第一次观测,至2018年x月x日进行最后一次观测,在此期间共进行x次沉降观测,各监测点的沉降累计变化值及变化速率见附表,沉降变化曲线见附图,累计沉降最大值及最终沉降量如下表所示:

表7累计沉降最大值及最终沉降量

点号

沉降最大值

(mm)

累计沉降最终值

(mm)

备注

8.2监测结果分析

(1)周边建筑物沉降监测数据显示,周围建筑物34个测点的累计沉降值和沉降变化速率均未达到报警值。

xxx百货大楼测点的沉降变化最为明显,累计沉降变化范围在2~-4mm内。

其中B3,B4测点的累计沉降值较大,B3出现的累计沉降最大值为-xxxmm,B4出现的累计沉降最大值为-xxxmm。

B3,B4为xxx百货大厦的附属结构上的测点,位于基坑外与百货大楼间的狭小通道上坡处,此处下方坡体土体较松散,仅有钢筋网喷射薄层混凝土加护,x月初由于连续降雨,雨水沿此处地面原有裂缝下渗到土体中,B3,B4测点出现较为明显的沉降变化。

所有测点的变化速率均在0.9~-0.9mm/d内,出现的变化速率最大值为0.85mm/d及-0.83mm/d,均为B4测点;其他建筑物测点的累计沉降变化范围在3~-3mm内,各测点的沉降变化速率较小,在0.6mm/d~-0.5mm/d内。

分别统计xx百货大楼、xx大厦、xxx行、xxxx商场、xxx商厦的沉降累计变化数据并作曲线图,见附表1~附表5,附图4~附图8。

(2)地下连续墙墙顶沉降监测数据显示,连续墙顶最终有效测点11个的累计沉降值和沉降变化速率均未到达报警值。

墙顶测点累计沉降变化范围在±4mm内,出现的累计沉降最大值为-xxxxmm,为DP14测点;变化速率在±1.50mm/d内,出现的变化速率最大值为-xxxmm/d,为DP9测点。

基坑开挖至-4.00m及桩基施工期间,连续墙向基坑内偏移,墙顶测点高程变化总体表现为下沉,x月底至x月上旬,开始由xx街一侧向下一开挖面开挖,x月中