人体生理学理论课教案模板.docx

《人体生理学理论课教案模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人体生理学理论课教案模板.docx(58页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

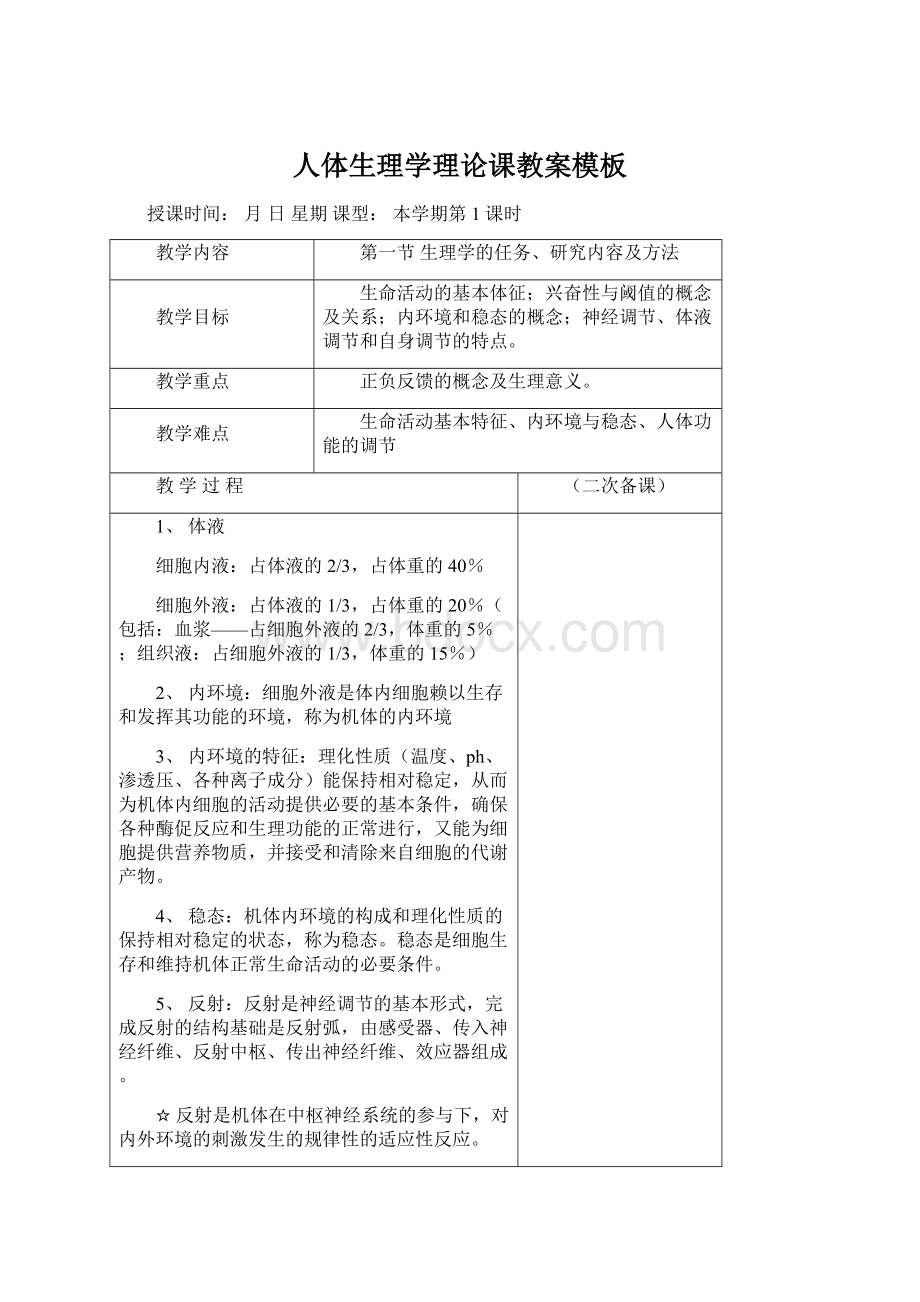

人体生理学理论课教案模板

授课时间:

月日星期课型:

本学期第1课时

教学内容

第一节生理学的任务、研究内容及方法

教学目标

生命活动的基本体征;兴奋性与阈值的概念及关系;内环境和稳态的概念;神经调节、体液调节和自身调节的特点。

教学重点

正负反馈的概念及生理意义。

教学难点

生命活动基本特征、内环境与稳态、人体功能的调节

教学过程

(二次备课)

1、体液

细胞内液:

占体液的2/3,占体重的40%

细胞外液:

占体液的1/3,占体重的20%(包括:

血浆——占细胞外液的2/3,体重的5%;组织液:

占细胞外液的1/3,体重的15%)

2、内环境:

细胞外液是体内细胞赖以生存和发挥其功能的环境,称为机体的内环境

3、内环境的特征:

理化性质(温度、ph、渗透压、各种离子成分)能保持相对稳定,从而为机体内细胞的活动提供必要的基本条件,确保各种酶促反应和生理功能的正常进行,又能为细胞提供营养物质,并接受和清除来自细胞的代谢产物。

4、稳态:

机体内环境的构成和理化性质的保持相对稳定的状态,称为稳态。

稳态是细胞生存和维持机体正常生命活动的必要条件。

5、反射:

反射是神经调节的基本形式,完成反射的结构基础是反射弧,由感受器、传入神经纤维、反射中枢、传出神经纤维、效应器组成。

☆反射是机体在中枢神经系统的参与下,对内外环境的刺激发生的规律性的适应性反应。

教学过程

(二次备课)

6、神经调节:

是人体生理调节的最主要方式,是指通过神经系统的活动,对机体各组织、器官、系统进行的调节,是通过反射方式完成的。

7、体液调节:

一般是指由机体的某一器官或组织分泌的某种特殊的化学物质,经体液运输,到达全身的组织细胞,作用于细胞上相应的受体,调节这一器官组织的活动。

许多内分泌细胞所分泌的激素或组织细胞所产生的一些化学物质和代谢产物,就是借助血液或淋巴循环运输到全身各部分的受体,以调节各器官、组织、细胞的生理功能。

8、自身调节:

某些器官、组织在内外环境变化时,可以不依赖于神经或体液的调节,而自身产生的适应性反应,称为自身调节。

9、负反馈:

负反馈是指反馈信息的作用与控制信息的作用相反,能减弱或抑制控制信息的效应。

10、正反馈:

正反馈是指反馈信息的作用与控制信息的作用相同,能加强控制信息的效应,适用于需要迅速发起并尽快终结的生理过程。

11、前馈:

外界多种干扰信息可以通过有关的感受装置作用于控制部分,使其在受控部分的活动偏离正常范围之前,快速的发出前馈信息,及时的调整受控部分的活动,从而使整个动作稳定、准确,而不至于出现较大的波动和滞后的现象,这种干扰信息对控制部分的直接作用成为前馈。

12、人体生理功能的调节及特点

神经调节:

反应迅速、历时短暂、作用准确、局限、范围小

反射非条件反射:

与生命、种族繁衍有关,由种族遗传因素决定,数量有限

教学过程

(二次备课)

条件反射:

后天得到,建立在非条件反射调节之上,灵活性强,有预见性

体液调节:

作用缓慢、历史持久、影响广泛、精确度差

自身调节:

常常局限于一个器官或一小部分组织或细胞内,其调节准确、稳定,但调节幅度和范围较小

板书设计

课后反思

授课时间:

月日星期课型:

本学期第2课时

教学内容

细胞的基本功能

教学目标

细胞膜跨膜物质转运功能;易化扩散、主动转运、受体概念;静息电位、动作电位的概念及其产生机制,极化、去极化、反极化、复极化、超极化、阈电位的概念。

教学重点

1、跨膜物质转运的方式及特点

2、静息电位、动作电位形成的离子机制

教学难点

1、继发性主动转运

2、静息电位、动作电位的产生机制

教学过程

(二次备课)

1、细胞是构成人体和其他生物体的基本结构和功能单位,细胞由细胞膜、细胞质、细胞核组成。

2、液态镶嵌模型:

膜是以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构和功能的,以α-螺旋或球形形式存在的蛋白质,其外表面有寡糖及多糖链。

3、液态脂质双分子层——细胞膜的基本骨架

※所有的膜脂都是双嗜性分子,包括磷脂、胆固醇、鞘脂类物质

磷脂的头端是由磷酸和碱基组成的,亲水性的极性基团,尾端是由脂肪酸烃链组成的,疏水性的非极性基团。

头段朝向表面,尾端朝向细胞膜中间,形成脂质双分子层。

4、镶嵌在膜上的蛋白质

(1)表面蛋白:

表面蛋白分布在脂质双分子层的内侧或外侧,约占膜蛋白质的30%,以其肽链中的带电氨基酸或基团与膜两侧的脂质极性基团相互吸引,或通过与整合蛋白相互作用而与膜结合。

(2)整合蛋白:

整合蛋白以α-螺旋结构与膜脂质的疏水部分相互作用,一次或多次贯穿整个脂质双分子层,相邻的α-螺旋在细胞膜内、外侧以及直肽链连接。

(3)功能:

①跨膜转运各种物质

②辨认和接受特异性的化学信号,e.g.以受体方式

③具有酶的活性,催化细胞内外的化学反应

④在细胞表面起标识作用

教学过程

(二次备课)

5、细胞膜的糖类——细胞的分子标记或信息载体

☆主要是一些寡糖和多糖链,以共价键的形式与膜蛋白或膜脂相结合,形成糖蛋白或糖脂。

由细胞本身合成,连于细胞膜蛋白上。

☆功能:

①由于糖链具有特异的化学结构因而可作为细胞的标记。

②可作为膜受体的可识别部分,能特异的与神经递质、激素或其它化学信号分子相结合,而发挥重要的生理功能。

6、扩散:

由于热运动,溶质分子将出现由高浓度区向低浓度区的净移动,这种现象称为扩散。

与浓度差、物质的通透性、分子大小、带电情况、温度等因素有关。

7、单纯扩散:

物质的分子或离子顺浓度梯度(或电位梯度),由膜的高浓度(电位)一侧向膜的低浓度一侧的跨膜转运的过程,称为单纯扩散。

主要有、和乙醇、甾体等物质。

转运的过程不需要外力,也不消耗能量。

8、易化扩散:

物质通过膜上的特殊蛋白质的介导,顺电—化学梯度的跨膜转运的过程,称为易化扩散。

有经载体介导的易化扩散及经通道介导的易化扩散。

9、经载体介导的易化扩散

(1)载体:

细胞膜上有许多功能专一的载体蛋白质,简称载体。

习惯床与脂质双分子层的整合蛋白。

它们具有与被转运物质特异性结合的位点,在浓度较高的一侧与物质相结合,通过其本身构性的变化或转运,将该物质摆渡到膜的低浓度一侧,再与该物质分离。

教学过程

(二次备课)

(2)特点:

①较高的结构特异性:

每一种载体只能转运具有某种特定结构的物质

②饱和性:

当莫一侧浓度增加到某一限度时,转运量就不再增加

③竞争性抑制

10、经离子通道介导的易化扩散

(1)离子通道:

为一类贯穿于脂质双层是中心具有亲水性孔道的膜蛋白

(2)特点:

①结构的相对特异性

②“闸门”调控:

受电位差→电压门控离子通道

受化学物质→化学门控离子通道

板书设计

课后反思

授课时间:

月日星期课型:

本学期第3课时

教学内容

血液(第一、二节)

教学目标

血液的组成、正常值和功能;血细胞比容、红细胞沉降率概念、正常值及意义;血浆渗透压及其生理意义;各类血细胞的正常值及基本功能;红细胞的生产与调节。

教学重点

1、血液的组成和理化性质

2、红细胞的生理功能

教学难点

血浆渗透压、晶体渗透压、胶体渗透压

教学过程

(二次备课)

第三章血液

第一`节概述

1、血液的组成

2、血液的理化特性

血浆渗透压:

晶体渗漏压、胶体渗透压组成及生理作用

3、血液的功能

第二节血细胞

1、红细胞:

数量、功能、生理特性、生成与破坏

2、白细胞:

数量、功能、分类

3、血小板:

数量、生理特性、功能

三、小结

教学过程

(二次备课)

教学设计:

(包括教学环境、教具、教学参考资料、教学活动过程、实践能力培养方法、板书设计)

教学环境:

多媒体课室

教具:

教材、多媒体课件

教学参考资料:

人卫版《系统解剖学》、《生理学》本科(第6版)教材

教学过程:

一.播放视频,引出新课内容

二.再与临床病例结合,提出血液对生命存在的重要性

三.图示血液的组成,血液的理化性质,结合图片和视频讲解血浆渗透压的组成及其生理意义。

四.结合临床病理,讲解血细胞的特性。

例如贫血等

教学过程

(二次备课)

五.教学小结与检测

1、复习血液组成和理化特性

2、何为血浆渗透压?

其生理意义是什么?

3、重点复习检测

1)红细胞的数量和功能

2)红细胞生理特性(例如渗透脆性)

3)红细胞生成与调节

4、白细胞和血小板的功能和生理特性

生理性止血:

什么是止血时间?

生理性止血的基本过程?

六.安排下节课的学习内容,要求预习教学后记:

1、本次课内容与检验、卫检专业关联很大,学生十分重视,学习较为认真。

2、学生对内容感兴趣。

课堂气氛活跃。

3、教学互动活跃而效果好。

板书设计

课后反思

授课时间:

月日星期课型:

本学期第4课时

教学内容

第三章血液(第三、四节)

教学目标

血液凝固和纤溶的基本过程,人体血量正常范围;ABO血型系统的分型原则和类型;交叉配血试验及其临床意义;输血原则。

教学重点

血液凝固、“ABO”血型分型的依据及其输血的原则;

教学难点

血液凝固的过程

教学过程

(二次备课)

第三节血液凝固与纤维蛋白溶解

1、血液凝固:

1)凝血因子2)凝血过程3)抗凝与促凝

2、纤维蛋白溶解:

1)纤溶酶原的激活2)纤维蛋白的降解

3)纤溶抑制物及其作用

第四节血型与输血原则

1、血型:

1)“ABO”血型系统2)Rh血型系统

2、输血:

1)“ABO”血型与输血2)交叉配血3)输血原则

血型与红细胞的凝集

(一)血型的概念

1、血型是红细胞膜上存在的特异性抗原的类型

2、若将血型不相容的两个人的血滴放在玻片上混合,红细胞马上会凝集成簇,这种现象称为红细胞凝集。

3、当含有某种凝集原的血细胞和另一种与之相对应的血清凝集素相遇时,就会发生一系列的反应,使红细胞凝集成团,并进而出现溶血现象,即凝集反应。

教学过程

(二次备课)

(二)ABO血型系统

(三)Rh血型系统

医学上通常将红细胞膜上含有D抗原者称为Rh阳性,而红细胞膜上缺乏D抗原者称为Rh阴性。

P.S.

名词解释

1、红细胞比容:

指红细胞在全血中所占的容积百分比。

2、血清:

是指血液凝固后所析出的淡黄色透明液体。

3、血浆:

是指抗凝血置比容管中,经离心后出现的上层淡黄色的透明液体。

4、全血:

即血液,由血浆和悬浮于其中的血细胞组成。

5、血浆晶体渗透压:

是指由血浆中离子、葡萄糖等小分子晶体物质形成的渗透压。

6、血浆胶体渗透压:

是指由血浆中高分子蛋白质形成的渗透压。

7、等渗溶液:

以血浆渗透压为标准,渗透压与血浆渗透压相等的溶液为等渗溶液。

8、等张溶液:

不同物质的等渗溶液都能使红细胞的体积和形状保持正常,能使悬浮于其中的红细胞保持正常体积和形状的盐溶液,称为等张溶液。

9、红细胞渗透脆性:

红细胞膜对低渗溶液有一定的抵抗力,这种抵抗力的大小用渗透脆性表示,红细胞渗透脆性越大,表示其对低渗溶液的抵抗力越小,越容易发生破裂溶血,反之亦然。

10、红细胞沉降率:

将盛有抗凝血的血沉管垂直静置,通常以红细胞在第一小时末下沉的距离表示红细胞的沉降速度,称为红细胞沉降率。

教学过程

(二次备课)

教学小结与检测

1. 试述血液凝固的基本过程,分析影响血液凝固的因素。

2. 简