高考诗歌鉴赏专项训练及详细答案精选.docx

《高考诗歌鉴赏专项训练及详细答案精选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考诗歌鉴赏专项训练及详细答案精选.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

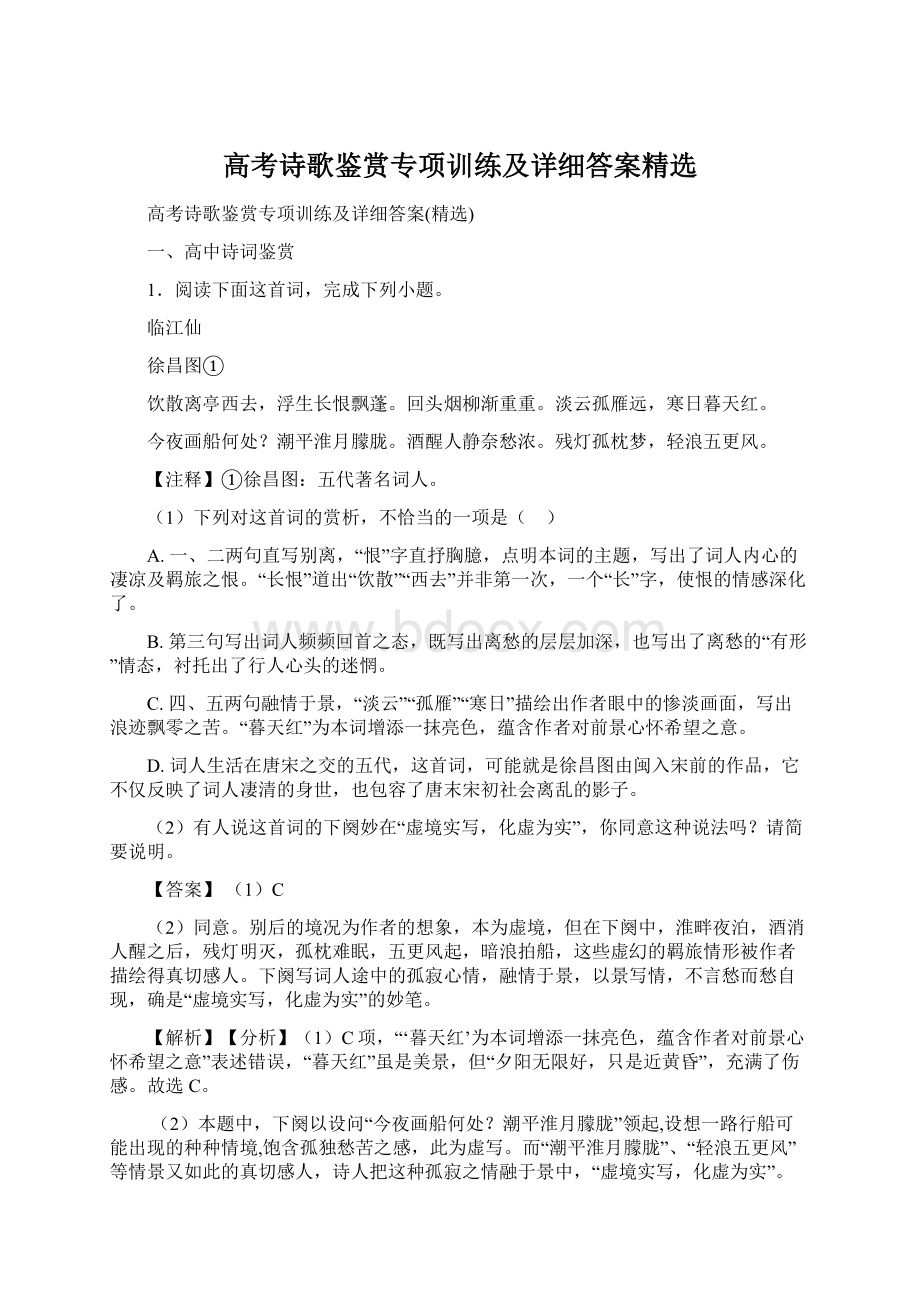

高考诗歌鉴赏专项训练及详细答案精选

高考诗歌鉴赏专项训练及详细答案(精选)

一、高中诗词鉴赏

1.阅读下面这首词,完成下列小题。

临江仙

徐昌图①

饮散离亭西去,浮生长恨飘蓬。

回头烟柳渐重重。

淡云孤雁远,寒日暮天红。

今夜画船何处?

潮平淮月朦胧。

酒醒人静奈愁浓。

残灯孤枕梦,轻浪五更风。

【注释】①徐昌图:

五代著名词人。

(1)下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( )

A. 一、二两句直写别离,“恨”字直抒胸臆,点明本词的主题,写出了词人内心的凄凉及羁旅之恨。

“长恨”道出“饮散”“西去”并非第一次,一个“长”字,使恨的情感深化了。

B. 第三句写出词人频频回首之态,既写出离愁的层层加深,也写出了离愁的“有形”情态,衬托出了行人心头的迷惘。

C. 四、五两句融情于景,“淡云”“孤雁”“寒日”描绘出作者眼中的惨淡画面,写出浪迹飘零之苦。

“暮天红”为本词增添一抹亮色,蕴含作者对前景心怀希望之意。

D. 词人生活在唐宋之交的五代,这首词,可能就是徐昌图由闽入宋前的作品,它不仅反映了词人凄清的身世,也包容了唐末宋初社会离乱的影子。

(2)有人说这首词的下阕妙在“虚境实写,化虚为实”,你同意这种说法吗?

请简要说明。

【答案】

(1)C

(2)同意。

别后的境况为作者的想象,本为虚境,但在下阕中,淮畔夜泊,酒消人醒之后,残灯明灭,孤枕难眠,五更风起,暗浪拍船,这些虚幻的羁旅情形被作者描绘得真切感人。

下阕写词人途中的孤寂心情,融情于景,以景写情,不言愁而愁自现,确是“虚境实写,化虚为实”的妙笔。

【解析】【分析】

(1)C项,“‘暮天红’为本词增添一抹亮色,蕴含作者对前景心怀希望之意”表述错误,“暮天红”虽是美景,但“夕阳无限好,只是近黄昏”,充满了伤感。

故选C。

(2)本题中,下阕以设问“今夜画船何处?

潮平淮月朦胧”领起,设想一路行船可能出现的种种情境,饱含孤独愁苦之感,此为虚写。

而“潮平淮月朦胧”、“轻浪五更风”等情景又如此的真切感人,诗人把这种孤寂之情融于景中,“虚境实写,化虚为实”。

故答案为:

⑴C;

⑵同意。

别后的境况为作者的想象,本为虚境,但在下阕中,淮畔夜泊,酒消人醒之后,残灯明灭,孤枕难眠,五更风起,暗浪拍船,这些虚幻的羁旅情形被作者描绘得真切感人。

下阕写词人途中的孤寂心情,融情于景,以景写情,不言愁而愁自现,确是“虚境实写,化虚为实”的妙笔。

【点评】

(1)本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。

在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

(2)本题考查个性化阅读和创意解读的能力。

此类题目虽然有一定的开放性,但答案必须以文本为依据,即不论从何角度探究,归根结底是基于对诗歌的准确理解,从诗歌中提炼观点,切不可空发议论。

2.阅读下面的诗歌,回答问题。

菩萨蛮·宿水口

南宋·洪瑹

断虹远饮横江水,万山紫翠斜阳里。

系马短亭西,丹枫明酒旗。

浮生常客路,事逐孤鸿去。

又是月黄昏,寒灯人闭门。

(1) 古典诗歌描写景物时常“以画入诗”,简析词的上阕是如何体现这一特点的?

(2)词的下阕表达了怎样的思想感情?

请简要分析。

【答案】

(1)①构图上由远及近,由远处的彩虹、万山,到近处的短亭、丹枫、酒旗,层次分明。

②色彩上绚烂明丽,词人选取了彩虹、紫中带翠的山岭、青旗、红枫等意象,织就了一幅灿烂美丽的画面。

(2)①羁旅愁思(思乡思亲)。

前两句,描写了词人旅途奔波,一事无成,“浮生”一词意为漂泊不定的经历,表示了对羁旅漂泊的厌倦。

②孤独寂寞。

结尾两句更透出了羁旅夜晚、黄昏来临、空屋寒灯的凄凉,表达了词人孤独寂寞。

【解析】【分析】

(1)起首“断虹远饮横江水,万山紫翠斜阳里。

”二句写远景。

雨后初晴,一道断虹斜插于东南方的长江之上,在夕阳落照之下,千山万水,一片紫翠。

“系马短亭西,丹枫明酒旗”。

两句转写投宿,兼及近景,“系马短亭西”,说明客舍就在此近旁。

词人好象手握一枝调色彩笔,精心构画,于是画面上出现了红黄橙绿青蓝紫的彩虹,紫中带翠的山岭出现了,青旗(酒旗色青,亦称青旆)、红枫也出现了“断虹远饮横江水”中的“饮”字,带有“追琢”的痕迹。

青旗、红枫,判然可见,色彩明丽。

(2)“浮生常客路,事逐孤鸿去”二句,谓词人奔走仕途,一事无成。

“浮生”语出《庄子。

刻意》“其生若浮,其死若休。

”词人这里借用,表示了对仕途的厌倦。

“事逐孤鸿去”,大概是说往事不可追寻,已逝之时光亦不能再返,感慨至深,故亦真挚感人。

结尾“又是月黄昏,寒灯人闭门”,从时间上看,上阕写夕阳时候,提到山犹染紫;这里说“月黄昏”,则已暮色苍茫了。

其上着以“又是”二字,说明词人在外不知漂泊了多少个日日夜夜,尝尽了千愁万苦。

词的下阙抒发了羁旅愁思和孤独寂寞之感。

故答案为:

⑴①构图上由远及近,由远处的彩虹、万山,到近处的短亭、丹枫、酒旗,层次分明。

②色彩上绚烂明丽,词人选取了彩虹、紫中带翠的山岭、青旗、红枫等意象,织就了一幅灿烂美丽的画面。

⑵①羁旅愁思(思乡思亲)。

前两句,描写了词人旅途奔波,一事无成,“浮生”一词意为漂泊不定的经历,表示了对羁旅漂泊的厌倦。

②孤独寂寞。

结尾两句更透出了羁旅夜晚、黄昏来临、空屋寒灯的凄凉,表达了词人孤独寂寞。

【点评】⑴此题考查赏析诗歌的表达技巧的能力。

可以从画面意象的构成、色彩特点等方面思考。

景物描写的特点一般从顺序、着眼点、手法等几方面着眼,顺序有高低、远近等,着眼点有绘形、绘声、绘色等,手法主要是常见的表现手法和修辞等。

(2)此题考查评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

情感题要注意标题、注释和文中的关键词语。

解答诗歌情感的答题方法如下:

①从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感。

②从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方。

③从作者和创作背景入手,做到知人论世。

④从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情。

⑤从景物形象入手,景物形象衬托或烘托诗人的情感或借景抒情。

⑥从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。

同时还要注意诗文前面的小序和诗文后面的注解。

3.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

送柳秀才往连州①看弟

马戴

离人非逆旅,有弟谪连州。

楚雨沾猿暮,湘云拂雁秋。

蒹葭行广泽,星月棹寒流。

何处江关锁,风涛阻客愁。

【注释】①连州,位于广东清远。

(1) 简要赏析颔联、颈联的写景艺术。

(2)联系全诗,概括“客愁”的原因。

【答案】

(1)①选取典型景物(意象):

选取了“楚雨”“湘云”“猿”“雁”“蒹葭”“星月”等景物(意象);②视听结合:

“雨”“云”“蒹葭”“星月”是视觉形象,“猿”指猿啼,是听觉形象;③寓情于景(情景交融):

将愁苦之情寓于萧瑟清冷的景物之中。

(2)弟弟遭贬;路途遥远;行路艰难;惜别友人。

【解析】【分析】

(1)“列举楚雨沾猿暮,湘云拂雁秋。

蒹葭行广泽,星月棹寒流”,选取了“楚雨”“湘云”“猿”“雁”“蒹葭”“星月”等景物(意象);写景角度,“雨”“云”“蒹葭”“星月”是视觉形象,“猿”指猿啼,是听觉形象;结合文本分析写景的作用,即从景与情的关系等方面作答。

(2)此题概括“愁”的原因,根据诗中“有弟谪连州”可知弟弟遭贬;“楚雨沾猿暮,湘云拂雁秋”可知路途遥远;“蒹葭、广泽、星月、寒流”可知路途艰难;题目“送柳秀才往连州①看弟”“客愁”可知,惜别友人。

故答案为:

⑴①选取典型景物(意象):

选取了“楚雨”“湘云”“猿”“雁”“蒹葭”“星月”等景物(意象);②视听结合:

“雨”“云”“蒹葭”“星月”是视觉形象,“猿”指猿啼,是听觉形象;③寓情于景(情景交融):

将愁苦之情寓于萧瑟清冷的景物之中。

⑵弟弟遭贬;路途遥远;行路艰难;惜别友人。

【点评】⑴此题考查的是学生对诗歌景物描写角度的分析理解能力。

描写景物的角度:

正侧结合;动静结合;视觉、听觉、味觉、触觉多感官结合;虚实结合等。

本题中, 颔联、颈联选取典型景物(意象)、视听结合、寓情于景(情景交融)、想象(虚写)、俯仰结合来写景,注意结合诗句分析即可。

⑵本题考查学生对诗歌内容与情感的理解鉴赏能力。

答题要注意在理解全诗意思的基础上,对诗歌的主题思想,意象及意境,语言以及作者的情感等方面加以综合考虑。

本题中,“客愁”的原因包括弟弟遭贬;路途遥远;行路艰难;对友人的惜别。

联系全诗,概括即可。

4.阅读下面这首宋词,完成下面小题。

木兰花令•次欧公西湖韵

(宋)苏轼

霜余已失长淮阔。

空听潺潺清颍咽。

佳人犹唱醉翁词,四十三年如电抹。

草头秋露流珠滑。

三五盈盈还二八。

与余同是识翁人,惟有西湖波底月。

【注释】宋哲宗元祐六年八月,苏轼出守颍州,作此词。

苏轼恩师欧阳修四十三年前守颍州时作《木兰花令·西湖南北烟波阔》,苏轼作此词时欧阳修去世已二十年。

长淮:

即淮河。

颍:

颍水,淮河支流。

西湖:

此指安徽阜阳西三里的西湖,为颍河合诸水汇流处。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A. 上片写词人泛游颍河时的见闻和感受,“空听”一句移情入景,将眼前所见的实景人格化。

B. “佳人”一句写欧公当年所做诗词几十年后仍被传唱,欧公的为文、为政、为人可见一斑。

C. “草头”一句承接上片,与曹操《短歌行》中“譬如朝露”一句表达的含义有异曲同工之妙。

D. 结尾写“西湖波底月”,以景结情,在淡泊凄清的秋水月色中收束全词,给人赏心悦目之感。

(2)这首词抒发了词人哪些情感?

请简要分析。

【答案】

(1)D

(2)①悲秋之情。

深秋时节,淮河失去宏阔的气势,颍水潺潺似在呜咽,触发了诗人悲秋伤时之情。

②伤逝之情。

光阴流转如电,草露倏忽而逝,十五圆月到十六即缺,皆令人不由感叹生命无常,短促易逝。

③怀人之情。

欧公早逝,当年识翁之人,今存者只有自己及西湖波底之月而已,物是人非,表达了对恩师欧阳修的崇敬、怀念之情。

【解析】【分析】

(1)D项,“在淡泊凄清的秋水月色中收束全词,给人赏心悦目之感”错误。

结尾写波底之月,传达出因月光之清冷孤寂而生的悲凉伤感,在淡泊凄清的秋水月色中化出淡淡的思念和叹惋,令人感慨万千,怅然若失。

故选D。

(2)上片写自己泛舟颍河时触景生情。

作者于当年八月下旬到达颍州,时已深秋,故称“霜余”。

深秋是枯木季节,加上那年江淮久旱,淮河也就失去盛水季节那种宏阔的气势。

“空听潺潺清颖咽”,水涨水落,水流有声,这本是自然现象,但词人却说水声潺潺是颍河幽咽悲切,抒发悲秋之情。

“草头秋露流珠滑”,深秋的晚上,已经开始降下露水,露珠晶莹剔透且圆润光滑,但却不能长存。

“三五盈盈还二八”点明月亮阴晴圆缺的状态。

词人以露珠的流逝与月亮的圆缺慨叹时光飞逝、人生无常。

“与余同是识翁人,惟有西湖波底月”,四十三年过去了,现在能记得醉翁的人还剩下几个。

恐怕只有作者与这倒影在西湖水底的明月。

作者以拟人化的手法写西湖月能“识翁”,含蓄写出欧阳修在颍州时常常夜游西湖,用西湖见证醉翁在颍州的所有功绩。

表达了对恩师欧阳修的崇敬、怀念之情。

故答案为:

⑴D;

⑵①悲秋之情。

深秋时节,淮河失去宏阔的气势,颍水潺潺似在呜咽,触发了诗人悲秋伤时之情。

②伤逝之情。

光阴流转如电,草露倏忽而逝,十五圆月到十六即缺,皆令人不由感叹生命无常,短促易逝。

③怀人之情。

欧公早逝,当年识翁之人,今存者只有自己及西湖波底之月而已,物是人非,表达了对恩师欧阳修的崇敬、怀念之情。

【点评】

(1)本题考查对诗歌内容、重要字词含义作用、情感和艺术手法的分析鉴赏能力。

解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

(2)本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。

答题前先要基本读懂诗歌,然后分析诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析。

从而把握诗歌表达的情感。

5.阅读下面这首隋诗,完成下面小题。

山斋独坐赠薛内史

杨素

居山四望阻,风云竞朝夕。

深溪横古树,空岩卧幽石。

日出远岫明,鸟散空林寂。

兰庭动幽气,竹室生虚白。

落花入户飞,细草当阶积。

桂酒徒盈樽,故人不在席。

日落山之幽,临风望羽客。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 这首诗写诗人山斋独坐静观,先总后分,由远及近,由外而内,具有鲜明的层次感。

B. 这首诗描写的对象十分丰富,高山,风云、日出、飞鸟、兰花,竹林,景中寓情。

C. 日出天明,本该是生机勃发、百鸟歌唱的时刻,但眼前却是乱石横卧,晨鸟离巢的衰败景象。

D. 起句点出居所四周都是高山,末句忽又挽回到日暮远山,使全诗浑成一体,圆满无缺。

(2)全诗表现了诗人怎样的情感?

试作赏析。

【答案】

(1)C

(2)①诗歌前十句写了诗人山斋独坐静观,体现山居环境的美好,表现了其享受自然美景的悠闲之情。

②后四句,面对境之幽,人之独,诗人希望有人共赏,希望有知己相对,酒满却无人对饮,从而流露出孤寂之情。

总体看来诗人在全诗中的情感应该是闲适中流露出孤寂之情。

【解析】【分析】

(1)诗歌中,选择高山,风云、日出、飞鸟、兰花,竹林这些意象,构成了一优美的画面,而选项C,却说“乱石横卧,晨鸟离巢的衰败景象”,与整体画面不谐。

故选C。

(2)前十句着重写景,而景中寓情;后四句着重抒情,而情中有景,情景的结合处理得比较好。

“居山四望阻,风云竞朝夕”,起势空灵飘远,极富意境,让人眼前有高山环绕、云雨流离之感。

“深溪横古树,空岩卧幽石”,本句刻画了环境的静、深、幽,进一步为后面的愁绪造势,正在渐渐地深入之中。

“日出远岫明,鸟散空林寂”,日出天明,本该是生机复发、百鸟歌唱、心情舒畅的时刻,作者却逆意而行,对“寂”作进一步的渲染,那淡淡的愁丝几乎已经洋溢出字面。

再而写到居室,“幽气”“虚白”“落花”“细草”都围绕着居室来写,刻画其幽静、寂寞、凄清的感觉,一切的感觉都是清冷,没有人气。

居室的四句,看来仍然是景物描写,无一字提“愁”,无一字提“思”,但是寂寞惆怅之感已经伸手可及,全然浸满读者的心灵。

一切的愁绪,后四句给出了原因:

故人不在,复又思念故人。

美酒盈樽,对面无人,更形伤感。

“日暮山之幽,临风望羽客。

”最后突又摇开,复现空灵幽远之感,成一摇曳的大波澜。

“日暮”暗中呼应“日出”,机心巧运,告诉读者,这思念,又在这日升日落之中独自消受了一天:

朝夕之风云,也正对着了这朝夕之愁肠。

故答案为:

⑴C;

⑵①诗歌前十句写了诗人山斋独坐静观,体现山居环境的美好,表现了其享受自然美景的悠闲之情。

②后四句,面对境之幽,人之独,诗人希望有人共赏,希望有知己相对,酒满却无人对饮,从而流露出孤寂之情。

总体看来诗人在全诗中的情感应该是闲适中流露出孤寂之情。

【点评】

(1)本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。

在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

(2)本题考查考生把握诗歌思想感情的能力。

赏析诗歌所表达的思想感情,要善于抓住带感情色彩的关键词语,还应该联系作者的生平遭遇及诗歌的创作背景来考虑,即我们平时所说的要“知人论世”。

6.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

少室雪晴送王宁

李硕

少室①众峰几峰别,一峰晴见②一峰雪。

隔城半山连青松,素色峨峨千万重。

过景③斜临不可道,白云欲尽难为容。

行人④与我玩幽境,北风切切吹衣冷。

惜别浮桥驻马时,举头试望南山岭。

【注释】①少室:

山名,在河南登封县北,东距太室山约10公里,有三十六峰,山北麓五乳峰下有少林寺。

②见:

同“现”。

③过景:

落日余辉。

④行人:

指王宁。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 开头两句以拟人手法,写少室山晴雪不同的座座山峰,似与王宁分别。

B. 三、四句“连”字,写岀晴峰的广袤;两个“峨”字,突出雪峰的高峻。

C. 五、六句写落日斜照山峰,说不清其奇妙;白云婀娜多姿,难以形容。

D. 尾句写送别远望,与“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”异曲同工。

(2)这首诗表达了作者怎样的感情?

请简要分析。

【答案】

(1)A

(2)①对自然风光的喜爱之情。

诗的前六句对少室山的雪景做了大量的描写,表达了作者对少室山绮丽雪景的喜爱之情。

②与友人游玩时的畅快之情。

“行人与我玩幽境”一句透露出作者与友人游玩时的畅快。

③与友人分别时依依不舍的惜别之情。

诗的最后直言“惜别”,更以举头遥望的动作体现不舍之意。

【解析】【分析】

(1)A项,开头两句“少室山峰三十六,其中几峰更特别”没有运用拟人手法故,本题选A项。

(2)开头两句,诗人写雪后少室众峰,能从大处着笔,写出众峰同中之异,别具特色。

第三,四句是对第二句的展开,以“半山青松”写晴峰,以“素色峨峨”应雪峰,一个“连”字,写出晴峰的广袤,两个“峨”字,突出雪峰的高峻,在色彩上青白相间,非常素美。

第五、六句写晴。

雪后初晴,天空湛蓝,落日斜照,几缕欲尽未尽的白云缠于山腰,浮予松上,青、红、蓝、白四色辉映,白云、斜晖,青松、雪峰动静相衬。

同时,半山青松,松上自云,云上雪峰,雪映落霞,层次鲜明,具有很强的立体感。

第七、八句写送别双方为妙不可言,难以形容的美景所吸引,故而留连景致,忘了启程,致使北风吹来,才感到寒冷,才注意到时间不早。

这两句从侧面供托出“少室雪晴”之美,透露出主客惜别之情。

最后两句写他们在夕阳西下,不得不别时,仍然依依不舍,驻马浮桥之上,眺望南山之景。

表现了诗人与王宁之间的深厚友谊。

学生进行总结即可。

故答案为:

⑴A;

⑵①对自然风光的喜爱之情。

诗的前六句对少室山的雪景做了大量的描写,表达了作者对少室山绮丽雪景的喜爱之情。

②与友人游玩时的畅快之情。

“行人与我玩幽境”一句透露出作者与友人游玩时的畅快。

③与友人分别时依依不舍的惜别之情。

诗的最后直言“惜别”,更以举头遥望的动作体现不舍之意。

【点评】

(1)本题考查对诗歌内容、重要字词含义作用、情感和艺术手法的分析鉴赏能力。

解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

(2)本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。

答题前先要基本读懂诗歌,然后分析诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析。

从而把握诗歌表达的情感。

7.阅读下面这首明诗,完成各题。

观书

于谦

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。

金鞍玉勒寻芳客,未信我庐别有春。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 这首诗写诗人春日一次具体的观书经历,形象地说明开卷有益之理,抒发了对读书生活的喜爱之情。

B. “直下”“三千”两词,写出了书的吸引力之大和读书速度之快,生动地描绘出诗人如饥似渴的读书情状。

C. 颈联对仗工整,说理形象,“活水源流随处满”一句化用了朱熹“问渠那得清如许,为有源头活水来”的诗句。

D. 尾联以“金鞍玉勒寻芳客”为衬托,突出诗人的书斋生活之美好,表达了勤于读书、高雅不俗的人生志趣。

(2)诗人认为读书有哪些乐趣?

请简要概括。

【答案】

(1)A

(2)①读书可使人如与故友朝夕相随,忧乐与共,得到慰藉陪伴;②读书可使人沉醉书中,涤荡心胸,感觉清明纯净;③读书可使人增长新知,充实满足;④读书可使人享受书斋生活的美好与高雅,自得其乐。

【解析】【分析】

(1)A项,“一次具体的”分析错误,且不一定是“春日”,这首诗写诗人自我亲身体会,抒发喜爱读书之情,盛赞读书的作用,并非观书经历。

故选A。

(2)诗的首联用拟人手法,将书卷比作多情的老朋友,每日从早到晚和自己形影相随、愁苦与共,形象地表明诗人读书不倦、乐在其中。

颔联用夸张、比喻手法写诗人读书的情态,使诗人专心致志,读书入迷的情态跃然纸上,也道出了一种读书方法。

颈联用典故和自然景象作比,说明勤读书的好处,表现诗人持之以恒的精神。

尾联以贵公子反衬,显示读书人书房四季如春的胜景。

读书可以明理,可以赏景,可以观史,可以鉴人,真可谓是思接千载,视通万里,这美好之情之境,岂是玩物丧志的游手好闲者流所有以领略的!

故答案为:

⑴A;

⑵①读书可使人如与故友朝夕相随,忧乐与共,得到慰藉陪伴;②读书可使人沉醉书中,涤荡心胸,感觉清明纯净;③读书可使人增长新知,充实满足;④读书可使人享受书斋生活的美好与高雅,自得其乐。

【点评】⑴此题考查古诗词的理解鉴赏能力。

主要集中对诗意理解、诗歌主旨、诗歌形象的塑造等内容的考核,考核的方式基本有两种,一种是根据诗歌的内容进行分析概括,另一种是对诗歌特色和手法的赏析,分析诗歌要读懂诗意,注意情感、形象、技巧等表述不当,赏析一般为手法和特色概括不当。

⑵此题考查学生理解文本内容、筛选整合文本信息的能力。

做此类题首先要快速阅读文本,依据题干要求找出相关信息,进行圈点勾画,然后进行归类整合,条分缕析作答即可。

【附诗歌赏析】

该诗盛赞书之好处,极写读书之趣,作者于谦,是明代著名民族英雄、诗人。

他生性刚直,博学多闻。

他的勤学苦练精神与他的高风亮节一样名传后世。

这首诗写诗人自我亲身体会,抒发喜爱读书之情,意趣高雅,风格率直,说理形象,颇有感染力。

诗的首联用拟人手法,将书卷比作多情的老朋友,每日从早到晚和自己形影相随、愁苦与共,形象地表明诗人读书不倦、乐在其中。

颔联用夸张、比喻手法写诗人读书的情态。

一眼扫过三千字,非确数,而是极言读书之多之快,更表现诗人读书如饥似渴的心情。

胸无一点尘,是比喻他胸无杂念。

这两句诗使诗人专心致志,读书入迷的情态跃然纸上,也道出了一种读书方法。

颈联用典故和自然景象作比,说明勤读书的好处,表现诗人持之以恒的精神。

活水句,化用朱熹《观书有感》“问渠那得清如许,谓有源头活水来”句,是说坚持经常读书,就像池塘不断有活水注入,不断得到新的营养,永远清澈。

“东风”句是说勤奋攻读,不断增长新知,就像东风催开百花,染绿柳枝一样,依次而来,其乐趣令人心旷神怡。

尾联以贵公子反衬,显示读书人书房四季如春的胜景。

读书可以明理,可以赏景,可以观史,可以鉴人,真可谓是思接千载,视通万里,这美好之情之境,岂是玩物丧志的游手好闲者流所有以领略的!

8.阅读下面这首宋词,完成各题。

海棠春•己未清明对海棠有赋

吴潜①

海棠亭午沾疏雨,便一饷、胭脂尽吐。

老去惜花心,相对花无语。

羽书万里飞来处,报扫荡、狐嗥兔舞②。

濯锦古江头③,飞景还如许!

【注释】①吴潜(1195-1262):

宣州宁国(今属安徽)人。

曾几度官居台辅,几度削职,历经宦海沉浮。

此词为其六十五岁在庆无府(今宁波)任沿海制监大使时所作。

②狐嗥兔舞:

吴潜作此词前一年,蒙古可汗蒙哥率十万军队扑向川蜀,连败宋军,但到达合州(今合川)时,遇到守将王坚的顽强抵抗,蒙古派往招降的使臣也被王坚处死,这使蒙哥的军事行动一度受挫。

③锦古江头:

指蜀地。

蜀地有“香海棠国”之称。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A. 这首词写词人衰暮之年赏海棠,由此联想到当时“香海棠国”的战局。

B. “一饷”“尽”写海棠花开,表现出清明天气和暖,节物风光变化之迅速。

C. 下阕回忆羽书万里传捷报,“狐嗥兔舞”之喻流露出对入侵者的蔑视。

D. 结尾两句直抒胸臆,“濯锦”二字,呼应开头,点出雨后海棠的鲜活冶艳。

(2)这首词刻画出一个怎样的抒情主人公形象?

请结合词句作简要分析。

【答案】

(1)D

(2)①虽然年老衰疲。

但