部编人教版四年级上册语文第七单元备课包括园地.docx

《部编人教版四年级上册语文第七单元备课包括园地.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编人教版四年级上册语文第七单元备课包括园地.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

部编人教版四年级上册语文第七单元备课包括园地

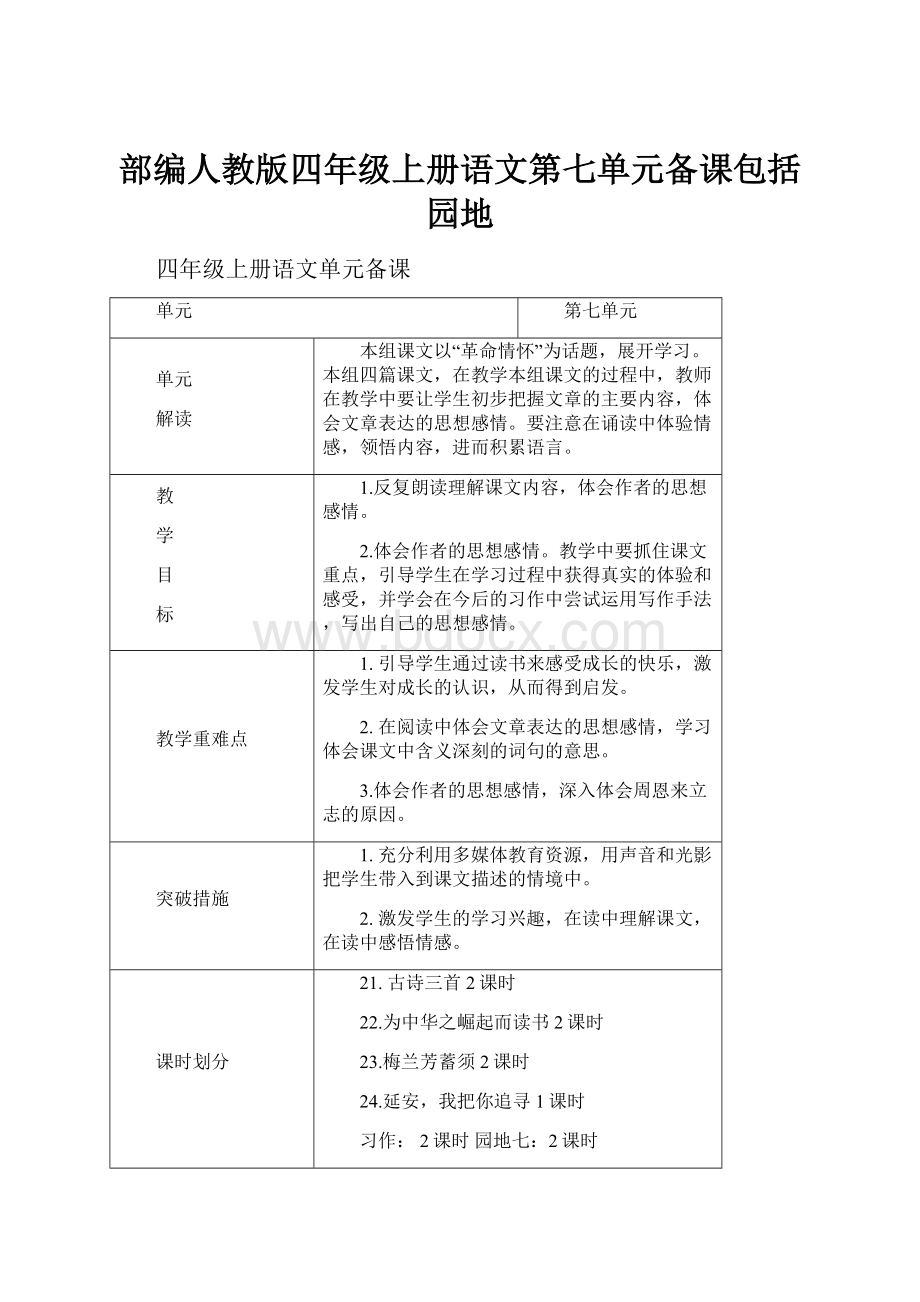

四年级上册语文单元备课

单元

第七单元

单元

解读

本组课文以“革命情怀”为话题,展开学习。

本组四篇课文,在教学本组课文的过程中,教师在教学中要让学生初步把握文章的主要内容,体会文章表达的思想感情。

要注意在诵读中体验情感,领悟内容,进而积累语言。

教

学

目

标

1.反复朗读理解课文内容,体会作者的思想感情。

2.体会作者的思想感情。

教学中要抓住课文重点,引导学生在学习过程中获得真实的体验和感受,并学会在今后的习作中尝试运用写作手法,写出自己的思想感情。

教学重难点

1.引导学生通过读书来感受成长的快乐,激发学生对成长的认识,从而得到启发。

2.在阅读中体会文章表达的思想感情,学习体会课文中含义深刻的词句的意思。

3.体会作者的思想感情,深入体会周恩来立志的原因。

突破措施

1.充分利用多媒体教育资源,用声音和光影把学生带入到课文描述的情境中。

2.激发学生的学习兴趣,在读中理解课文,在读中感悟情感。

课时划分

21.古诗三首2课时

22.为中华之崛起而读书2课时

23.梅兰芳蓄须2课时

24.延安,我把你追寻1课时

习作:

2课时园地七:

2课时

四年级上册语文教学设计

课题

21.古诗三首

教

学

目

标

1.认识本课10个生字,理解“人杰”等词语的意思。

.

2.有感情地朗读古诗,并背’默写古诗《出塞》《夏日绝句》。

3.理解诗句的意思,再明白诗的大意。

4.理解诗中所含的哲理“天下兴亡,匹夫有责”。

课程整合点

语文主题丛书第四本,联系生活实际。

教学重点

引导学生把握好朗读的节奏,掌握抑扬顿挫。

教学难点

体会诗人的思想,理解诗中所含的哲理“天下兴亡,匹夫有责”。

课时安排

2课时

教学准备

课件

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第一课时

一、解题,了解诗的写作背景。

由李白的思乡诗《静夜思》导入,了解诗人当时的写作背景。

二、初读诗文,探究诗意

1.师范读古诗,领读古诗,个别学生读诗,齐读古诗。

2、检查预习情况。

3.根据古诗边上的词意提示,小组合作理解诗意。

三、体会古诗表达的感情

1.小组再次合作,体会古诗表达的感情。

重点体会“秦时明月汉时关,万里长征人未还”。

体会战争给人们带来的痛苦。

另外还有许多边塞诗,也反应了边塞战争给人们带来的苦难。

学生回答,老师和同学共同体会。

如《古从军行》《塞下曲》等

教学设计

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第二课时

一.今天,我们再来学习另外两首诗。

唐朝著名诗人王翰写的《凉州词》《夏日绝句》。

二、初读诗文,整体感知

1.自由朗读古诗,读准字音,读出节奏感。

.

2、小组交流读懂了什么。

三、学习古诗《凉州词》

1.出示第一句,展开想象,你看到了什么?

2、谁能把这样盛大的场面读出来。

3、从“醉卧沙场”中我听出了你们那份潇洒从容,小组读,醉了躺着沙场上为什么不要笑我呢?

四、总结全文,回归整体:

从你们这悲壮豪迈的声音中,让我们听到了战士们的心声:

为国捐躯、视死如归。

五、学习古诗《夏日绝句》

1.用多媒体出示,指导朗读。

2.请三、五名同学大声朗读,其他同学评一评,谁读得好?

为什么?

3.思考讨论:

“项羽”是什么人?

李清照为什么“至今思项羽”?

4、总结全文,朗读升华。

作

业

作业:

将《出塞》这首诗改成一篇记叙文或一个故事,写出这首诗的读后感。

板

书

设

计

教

学

反

思

四年级上册语文教学设计

课题

22、为中华之崛起而读书

教

学

目

标

1.有感情地朗读课文,了解周恩来树立“为中华之崛起而读书“这一远大志向的过程,深入地体会周恩来树立志向的情感历程。

2.通过课前收集的资料,加深对课文内容的理解。

3.感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

课程整合点

语文主题丛书第七单元阅读有关周恩来的文章

教学重点

有感情地朗读课文,深入地体会文中人物的思想感情。

教学难点

激发学生树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

课时安排

2

教学准备

课件

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第一课时

一、课前谈话,导入新课

二、初步读文,了解课文内容。

生自由朗读课文读准字音。

三、初读,把握大意。

1.师:

这是一个少年周恩来的立志故事,整个大故事中又带着三个小故事。

现在请大家来比赛,看谁读书最快,把三个小故事找出来。

2、这三个小故事,它们是怎样排列的呢?

先写了什么,再写什么,最后写什么呢?

(课件出示)

(先写耳闻“中华不振”;再写目睹“中华不振”;最后写:

立志“振兴中华”。

)

四、参与体验,拓展延伸

师:

同学们,听了周恩来的回答后,你来想一想:

自己是为什么而读书的呢?

师小结:

课下请同学们搜集有关周恩来的资料,多多了解这位伟人。

教学设计

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第二课时

一、直入新课

师:

学习第一个故事的时候,我们用的是什么方法?

二、自读,学习课文

1.充分自读

师:

接下来我们先尝试自读课文,学习第二个故事和第三个故事。

读书要讲方法,请看两个小要求。

(课件出示)

(1)读得通顺

(2)读出疑问,在这些有疑问的地方,画上“?

”

2.尝试质疑,解疑

(为什么伯父会说“有时也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理”)

师:

谁找到了下文中写到的“麻烦”是什么?

3、这个故事的结尾说“这时周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字沉重分量”,现在你体会到了么?

(课件出示)

三、总结全文:

今天咱们学习了周恩来少年励志的故事,一个很激励人的故事,同学们有没有收获?

作

业

请同学们课下收集一下关于周总理的资料。

板

书

设

计

教

学

反

思

四年级上册语文教学设计

课题

23、梅兰芳蓄须

教

学

目

标

1.认识本课“蓄、迫”等13个生字,能正确理解词语。

2.有感情地朗读课文。

3.初步感知课文的内容,感受梅兰芳高尚的爱国情感和坚定的民族气节。

课程整合点

主题丛书第七单元经典诵读

教学重点

认识本课生字,概括文章大意。

教学难点

想想课文写了梅兰芳哪几件事,并试着分别用课文中的词语概括出来。

课时安排

2课时

教学准备

课件

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第一课时

一、激发兴趣,导入新课。

(出示音频)

二、初读全文,读通读顺。

1.朗读课文,利用圈、点、勾、画的方法,标出自然段,不动笔墨不读书。

2、再读全文,要求学生把生字读准,把句子读通。

三、细读课文,理解内容。

1、用自己喜欢的方式细读后三件事,画出能表现梅兰芳爱国情怀的语句或令你感受最深的语句,做出批注。

2、学生交流。

一边默读,一边思考

(1)课文写了梅兰芳哪几件事?

(2)课文一共叙述了五件事,它们分别是:

拒绝登台;香港拒演;卖房度日;蓄须明志;自伤身体。

(3)你们认为其中哪件事写得特别详细?

具体地描述了哪些内容?

谁来和大家交流一下?

(4)你认为这件事作者在叙述时抓住了梅兰芳哪些描写?

语言、行为、心理,能试着读读

教学设计

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第二课时

一、你感觉梅兰芳为什么要蓄须?

蓄须对他来说意味着什么?

不蓄不行吗?

二、此时梅兰芳的心情怎么样?

三、你认为梅兰芳所有的表现给你留下怎样的印象?

(课件出示)

学生交流讨论。

四、“大家敬佩他的高超演技,更敬佩他的民族气节。

”让学生自由的谈谈想对梅兰芳说些什么?

从而使学生内心升腾起对梅兰芳的敬佩。

五、积累拓展

师小结:

面对这样一个伟大的艺术家,请把你心中的歌,化作笔下的情,把你想说的话写在梅兰芳先生的画像旁边。

六、总结全课

作

业

同学们课下查阅、搜集有关爱国志士的资料,办一份手抄报。

板

书

设

计

教

学

反

思

四年级上册语文教学设计

课题

24、延安,我把你追寻

教

学

目

标

1.认识本课“延、昔、笋、茅”等7个生字,能正确理解本课词语。

2.有感情地朗读全诗,读出诗的节奏和韵律。

3、了解、懂得发扬延安精神的重要。

课程整合点

主题丛书第七单元经典诵读

教学重点

正确、流利地朗读课文,读出诗的节奏和韵律。

教学难点

了解、懂得发扬延安精神的重要。

课时安排

1课时

教学准备

师生收集关于延安的资料图片、课件

教

学

设

计

主备内容

二次备课

一、激发兴趣,导入新课。

1.简介背景,揭示课题。

二、初读全诗,读通读顺。

1.教师范读。

2.学生自由读,读准字音。

交流自学字词的情况。

3.再读全诗,想想诗中所说的追寻延安是什么意思?

(追寻延安精神)

三、指导自学,理解诗意。

1.学习第一节。

自读,思考:

作者用什么方法写出了追寻延安精神的迫切心情?

2.学习第二节。

思考:

诗人为什么要追寻延河、枣园、南泥湾、杨家岭这些地方?

作者是在追寻什么?

A、分组讨论、交流。

B、师点拨。

教学设计

教

学

设

计

主备内容

二次备课

C、师小结。

什么是延安精神?

学生讨论后回答。

四、教师点拨,解决疑点。

1.自学三、四两节。

有感情地朗读三、四节,思考并分组讨论:

(1)“我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,却不能丢宝塔山顶天立地的脊梁。

”(课件出示)自学五、六两节。

(课件出示)

(2)指名朗读这两节诗,思考、讨论、交流。

如果失去了延安精神会怎么样

2.依据板书,归纳中心。

诗歌通过对延安精神的歌颂,抒发了作者追寻延安精神的迫切心情。

五、指导感情朗读,体会思感,深化理解。

六、拓展运用

联系自己的生活、学习实际,谈一谈怎样把延安精神发扬光大

作

业

有感情地朗读全诗,读出诗的节奏和韵律。

板

书

设

计

教

学

反

思

四年级上册语文教学设计

课题

习作:

写信

教

学

目

标

1、掌握书信的书写方式和信封和电子邮件的基本格式,学会写书信。

2、.把握书信语言的特点,正确的表情达意。

3、.坚持运用书信的形式与人交往,书信练笔。

课程整合点

习作例文

教学重点

掌握书信的基本格式,学会写书信。

教学难点

把握书信语言的特点,正确的表情达意

课时安排

2课时

教学准备

课件

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第一课时

一、创设情境

师:

同学们,说起朋友,如果他们远在他方,你会用什么方式和他们联系呢?

二、审题指导(出示课件)读题目,你都了解到了什么?

(板书:

写信)例文导学

师:

写信一点儿也不难,想跟对方说什么就说什么,一一写清楚、写明白就行了。

当然,写信和平时的作文是有所不同的。

怎么不同呢?

下面咱们一起学习苏霍姆林斯基的《致女儿的信》。

(出示课件)例信全文

阅读思考:

1.结合本文及以前接触过的书信,说说书信的基本格式。

教师明确:

书信的基本格式包括:

称呼、问候语、正文、祝福语、署名及日期六个部分,有时也可部分省略。

教学设计

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第二课时

继续学习书信

一、1.这篇书信回答了女儿“什么是爱情”这一问题。

2.这篇书信语言亲切自然,饱含真情实感,如涓涓细流,缓缓而来,字里行间充分体现了对女儿的爱。

二、学习信封填写方式:

(1出示信封课件)

(1)填写收件人

(2)明确填写方式(3)介绍电子邮件的填写方式。

一封电子邮件的基本内容通常分为三部分:

收件人、主题、正文。

三、实战演练(出示课件)

四、动笔练习

五、教师总结

作

业

写好信装进信封增进感情

板

书

设

计

教

学

反

思

四年级上册语文教学设计

课题

语文园地

教

学

目

标

1、学习按事情的起因、经过、结果来把握课文的主要内容。

2.注意课文中的有的不是一件事,先把每件事弄清楚,再把几件的事连起来,就能把握课文的重点了。

课程整合点

主题丛书一篇来做学习例文。

教学重点

学习按事情的起因、经过、结果来把握课文的主要内容。

教学难点

先把每件事弄清楚,再把几件事连起来,就能把握课文的重点了。

课时安排

2课时

教学准备

课件

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第一课时

一、情境导入

二、自主学习,合作探究

1.交流平台

同学们,《为中华之崛起而读书》这篇课文主要写了谁的什么事?

你们对哪篇课文感悟深刻?

和大家交流一下吧?

(板书:

完成填空)(出示课件)

2.理解运用(出示课件)

(1)本单元课文中《为中华之崛起而读书》中讲了三件事,注意按事情的起因、经过、结果,把握每件事的重点,再整体把握课文的重点

(2)抄写词语,注意不要写错字。

志存高远精忠报国大义凛然英勇无畏

视死如归铁面无私秉公执法刚正不阿

教学设计

教

学

设

计

主备内容

二次备课

第二课时

3.日积月累。

(板书:

日积月累(别董大))

(1)学生读读背背(出示课件)别董大

作者:

高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

(2)作者:

高适,唐代诗人。

(3)说说诗的大意。

三、课堂小结

同学们,这节课我们知道了抓住事情的起因、经过、结果把握课文的主要内容,还学积累了一些描写人的成语,学会了一首古诗。

收获不少呀!

作

业

默写词语背诵《别董大》

板

书

设

计

教

学

反

思