五年级语文下册第一单元导学案.docx

《五年级语文下册第一单元导学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《五年级语文下册第一单元导学案.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

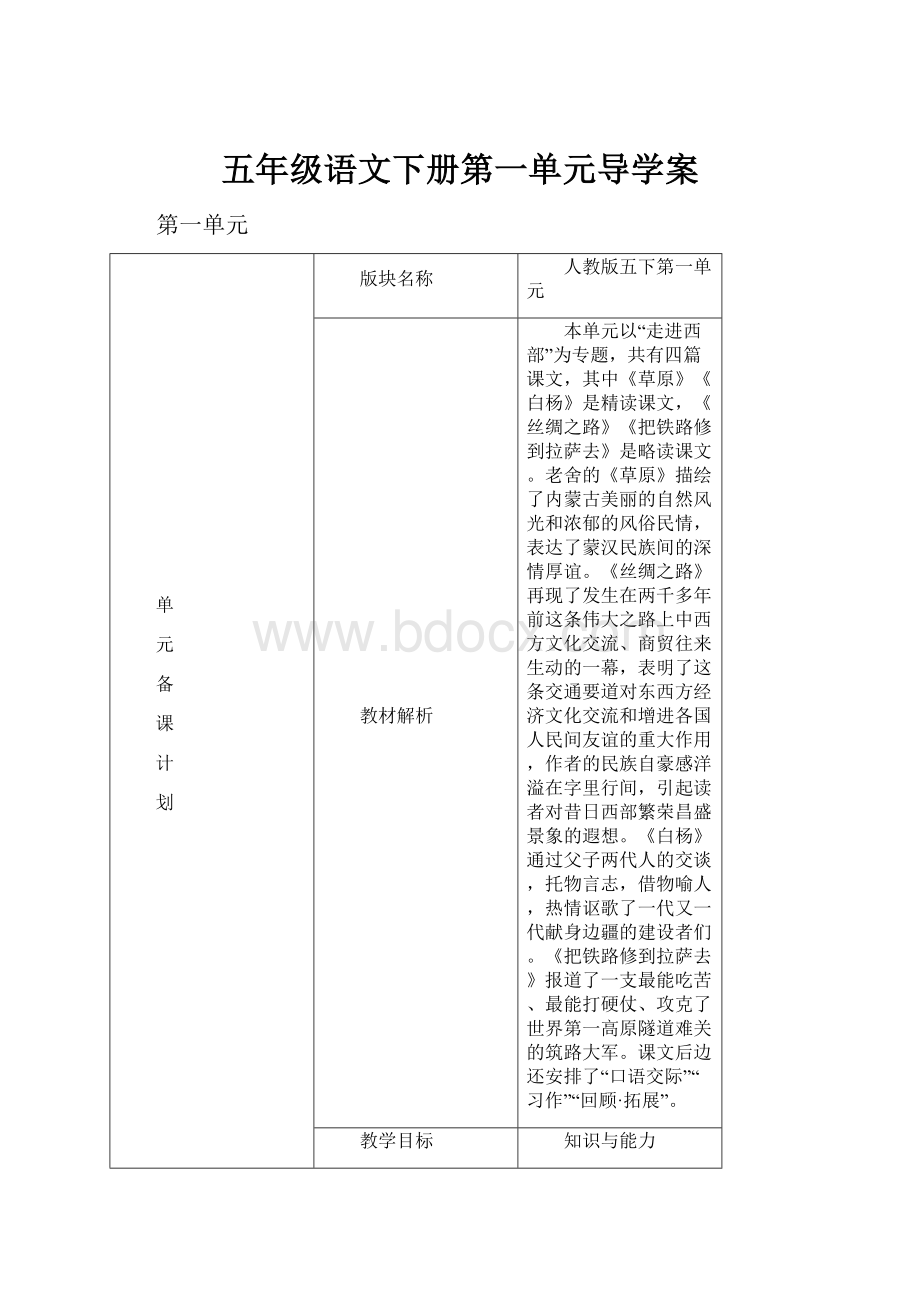

五年级语文下册第一单元导学案

第一单元

单

元

备

课

计

划

版块名称

人教版五下第一单元

教材解析

本单元以“走进西部”为专题,共有四篇课文,其中《草原》《白杨》是精读课文,《丝绸之路》《把铁路修到拉萨去》是略读课文。

老舍的《草原》描绘了内蒙古美丽的自然风光和浓郁的风俗民情,表达了蒙汉民族间的深情厚谊。

《丝绸之路》再现了发生在两千多年前这条伟大之路上中西方文化交流、商贸往来生动的一幕,表明了这条交通要道对东西方经济文化交流和增进各国人民间友谊的重大作用,作者的民族自豪感洋溢在字里行间,引起读者对昔日西部繁荣昌盛景象的遐想。

《白杨》通过父子两代人的交谈,托物言志,借物喻人,热情讴歌了一代又一代献身边疆的建设者们。

《把铁路修到拉萨去》报道了一支最能吃苦、最能打硬仗、攻克了世界第一高原隧道难关的筑路大军。

课文后边还安排了“口语交际”“习作”“回顾·拓展”。

教学目标

知识与能力

1.指导学生学习本单元中的生字新词,正确、流利、有感情地朗读课文。

2.引导学生把握课文的主要内容,联系上下文体会优美语言的表达效果,理解含义深刻的句子,进一步提高学生理解语言的能力。

过程与方法

1.引导学生搜集、交流有关西部的相关资料,对西部有更加深刻的了解。

2.指导学生揣摩和积累优美的语句,体会课文借物喻人的表达方法,学习作者抒发情感的方法。

情感态度与价值观

1.指导学生有感情地朗读课文,感受西部美好的风光及风土人情,激发热爱西部的情感。

2.引导学生学习边疆建设者服从祖国需要,扎根边疆、建设边疆的远大志向和奉献精神。

感受建设者对西部大开发的满腔热情,立志建设西部。

教学重点

1.引导学生联系上下文,体会优美语言的表达效果,理解含义深刻的句子,进一步提高理解语言的能力,并不断积累语言,增强语感。

2.指导学生通过读书和搜集资料了解西部,激发热爱西部的情感。

课时分配

《草原》——2课时《丝绸之路》——1课时

《白杨》——2课时《把铁路修到拉萨去》——1课时

《口语交际·习作一》——2课时《回顾·拓展一》——1课时

教法学法

1.朗读法。

引导学生以自由读、默读等方式阅读课文,并培养学生用较快的速度阅读课文的能力。

2.创设情境。

运用多媒体课件,展示有关西部自然风光、历史文化、边疆开发、西部建设等方面的内容,激发学生的学习兴趣,帮助学生理解课文内容。

3.引导学生搜集有关资料,通过网络、影视、报刊等资源更多地了解西部,认识西部大开发的重要意义。

1.草原

备教材

备课资料

1.走近作者——老舍

人生标签:

现代著名作家,杰出的语言大师,人民艺术家。

作者名言:

哲人的智慧,加上孩子的天真,或者就能成个好作家了。

生平简介:

老舍(1899—1966),满族人,原名舒庆春,字舍予。

生于北京。

19岁师范毕业后,曾任北京十七小学校长、天津南开中学语文教员。

1946年赴美讲学,1949年回国.1966年去世,终年67岁.

文学成就:

1936年,其代表作《骆驼祥子》问世,这部作品产生了较大的国际影响。

1950年老舍因创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”称号。

作者作品:

长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》《老张的哲学》《二马》;剧本《龙须沟》《茶馆》等。

2.精彩片段赏析

师:

找出你认为优美的语句,读一读,并说说自己的体会。

生:

我觉得这句写得非常美:

“四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。

羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。

”这里的色彩太美了,碧绿的草地,洁白的羊群,再加上蓝天白云,真如仙境一般。

生:

作者将草原比作绿毯,可以让我们想象到那草地毛茸茸、蓬松松而又软绵绵的;而羊毛也是这样的,所以把羊群比作绿毯上的大花,简直太形象了。

师:

同学们再反复读读这个句子,你觉得哪个字作者用得最为巧妙》

生:

我发现了,是“绣”!

羊群本来是因为吃草而随意地走来走去,可在老舍的笔下它们就是一些能工巧匠,在精心地给草原这块无边的绿毯绣上白色的大花。

师:

请同学们看着课件,也向老舍先生学习,想象一下羊群再草原上还可以比作什么?

生:

羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,像给无边的绿毯撒上了一把把白色的珍珠。

生:

羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,像碧绿的湖面上飘着朵朵盛开的白莲花。

师:

是啊,这样的仙境怎不令人惊叹,怎不令人感到舒服呢?

备课堂

名师导学案

【课文分析】

本篇课文是五年级下册第一单元的第一篇课文。

这篇散文,字里行间浸润着浓郁的草原风情:

那一碧千里的草原风光,那马上迎客、把酒联欢、依依话别的动人情景,那纯朴、热情好客的蒙古族同胞,都令人难以忘怀。

本文层次清晰,作者按照事情发展顺序叙述,先描写草原秀美的景色;再描写草原迎客场面和草原联欢的情形。

作者移步换景,由景及人,最后,以简明有力、含义丰富的诗句结束。

本文是作者第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,并通过这些所见、所闻、所感,赞美了草原的美丽风光和民族之间的团结。

【学情分析】

五年级的学生大都已经懂得了从人物的有关事件或文章的重点词句中去体会人物的思想感情以及人物的性格特点,但还有不少同学还不懂得如何理解和体会文章的重点词句,所以在教学时还需慢慢引导学生去理解体会。

与此同时,学生亲眼见到草原景色的还不多,对草原生活的了解也不多,教师上课前要给学生准备有关的资料,做好课件,帮助学生在学习过程中充分感受草原的美丽,了解在草原上生活的人们的生活习惯和性格特点。

【教学策略】

在教学中要坚持以读为本、多读少讲,把时间留给学生读书,让学生在初读感知草原美、品读感悟景色美、精读品味人情美、选读体味语言美中读懂课文,读出草原的辽阔壮美,悟出民族间的团结友爱。

让学生在反复诵读中,积累语言,体会情感,领悟表达方法。

还可采用探究讨论法,引导学生“心到、手到”,积极读书,抓住文中重点的句段,通过圈点、勾画和批注体会课文所蕴含的思想情感。

【教学目标】

1.指导学生会认4个生字,会写14个生字,正确读写“地毯、渲染、襟飘带舞”等词语。

2.引导学生正确、流利、有感情地朗读课文。

背诵课文第一、二自然段。

3.指导学生揣摩优美的语句,体会课文表达上的一些特点,学习作者抒发情感的方法。

4.引导学生感受内蒙古大草原美好的风光及风土人情,体会蒙汉两族人民之间的深情厚谊,激发学生了解西部的兴趣。

【重点难点】

1.指导学生理解课文内容,感受草原的风景美和人情美,激发学生认识西部、了解西部的兴趣。

2.引导学生品味优美的语言,体会作者的写作方法。

【教学准备】

学生准备:

查阅有关内蒙古草原自然风光和民族风情的资料;参照《自主预习卡》做好预习。

教师准备:

制作多媒体课件;搜集能够展示草原风光和民族风情的图片。

【课时安排】

2课时

教学过程第1课时

教学环节

导案(教师活动)

学案(学生活动)

设计意图/微课设计指导

一、激情导入,揭示课题。

(约5分钟)

1.课前交流:

你去过草原吗?

谈谈你所知道的草原或你所了解的赞美草原的诗句、歌曲等。

2.播放歌曲《天堂》,将学生带入草原高远辽阔的境界。

3.指导学生理解课文题目,并初读课文。

4.教师导言:

今天,我们就和作家老舍一起,走进内蒙古大草原,去领略那美丽的风光,去感受那独特的民族风情。

1.课前交流,谈谈自己所知道的草原或你所了解的赞美草原的诗句、歌曲等

2.听歌曲《天堂》,进入入草原高远辽阔的境界。

3.初读课文,读准字音,画出不懂的字词。

通过阅读,了解大概内容。

通过歌曲欣赏、谈话导入,拉近了学生与课文的距离,激发学生的学习兴趣,紧紧抓住学生的注意力,使他们积极主动地参与学习。

二、检查预习,指导书写。

(约10分钟)

1.指导学生读词语。

2.引导学生互相提示易读错和易写错的字。

3.指导学生读准字音。

如“蒙古包”中的“蒙”读作“měng”,“好客”中的“好”读作“hào”,“似乎”中的“似”读作“sì”。

1.学生读词语。

2.学生互相提示易读错和易写错的字。

3.读准字音。

如“蒙古包”中的“蒙”读作“měng”,“好客”中的“好”读作“hào”,“似乎”中的“似”读作“sì”。

让学生扫清阅读障碍,读通课文,对草原的美丽有一个整体感知。

三、默读课文,理清文章思路。

(约20分钟)

1.指导学生快速浏览课文,按照作者进入草原的顺序,说说课文写了哪些内容。

2.引导学生谈一谈:

通过这些画面,你仿佛看到了怎样的情景,表现了草原哪些方面的美?

3.指导学生默读课文,画出自己认为写得优美的句子和不理解的句子,相互交流讨论。

1.快速浏览课文,按照作者进入草原的顺序,说说课文写了哪些内容。

2.谈一谈:

通过这些画面,自己仿佛看到了怎样的情景,表现了草原哪些方面的美?

3.默读课文,画出自己认为写得优美的句子和不理解的句子,相互交流讨论。

通过理清文章思路,达到整体感知课文的作用,从而为学生更好地理解、赏析文章奠定基础。

四、布置作业(约5分钟)

1.抄写词语。

2.熟读课文,思考课后问题。

1.抄写词语。

2.熟读课文,思考课后问题。

及时巩固,为下面的文本赏析奠定基础。

教学过程第2课时

教学环节

导案(教师活动)

学案(学生活动)

设计意图/微课设计指导

一、复习导入。

(约5分钟)

1.上节课,我们已初步学习了《草原》这篇课文,课文主要写了什么?

2.这节课,我们继续深入地理解课文,一起领略草原的美丽风光,感受蒙古族同胞的热情好客。

思考课文主要写了什么。

通过复习导入,调动学生的学习兴趣,使学生对文本产生期待。

二、再读课文,感受美丽的草原。

(约10分钟)

1.指导学生自读课文,找一找草原的美丽表现在哪些地方,画出相关的句子。

2.引导学生理解草原的“绿”。

3.引导学生想象草原上羊群奔跑的样子,理解“走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花”这句话的含义。

4.指导学生理解“这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下来低吟一首奇丽的小诗。

在这种境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣”这段话的内涵。

5.引导学生有感情地朗读课文第一自然段。

1.自读课文,找一找草原的美丽表现在哪些地方,画出相关的句子。

2.理解草原的“绿”。

3.想象草原上羊群奔跑的样子,理解“走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花”这句话的含义。

4.理解“这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下来低吟一首奇丽的小诗。

在这种境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣”这段话的内涵。

5.学生有感情地朗读课文第一自然段。

引导学生学习结合上下文理解词语,抓住重点词语理解文章大意,感受草原的美丽。

三、再读课文,感受热情的草原人民。

(约10分钟)

1.指导学生自读课文,找一找草原人民的热情表现在哪些地方,画出相关的句子。

2.引导学生理解描写草原人民的热情的重点语句的内涵。

3.播放草原民歌,引导学生有感情地朗读课文第二、三、四自然段。

1.学生自读课文,找一找草原人民的热情表现在哪些地方,画出相关的句子。

2.理解重点语句的内涵。

3.有感情地朗读课文第二、三、四自然段。

动人的乐曲,教师满含深情地引导,创设出美好的氛围,再加上对重点语句的理解,让学生的心中对草原人民的热情产生深刻的体验。

四、品读课文,感受深情的草原。

(约10分钟)

1.引导学生思考:

香醇的奶酒、激越的赛马、嘹亮的牧歌、狂欢的舞蹈,这是多么激动人心的场面。

可是夕阳西下,主客要分别了。

如果这时你也在场,心情将是怎样的呢?

2.出示“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳”。

引导学生思考这句话的内涵。

3.指导学生试着写一写自己的心情和想对草原人民说的话。

1.学生思考:

香醇的奶酒、激越的赛马、嘹亮的牧歌、狂欢的舞蹈,这是多么激动人心的场面。

可是夕阳西下,主客要分别了。

如果这时自己也在场,心情将是怎样的。

2.学生思考“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳”这句话的内涵。

3.试着写一写自己的心情和想对草原人民说的话。

可以设计活动:

让学生展开想象,设想如果自己也在场,是怎样的心情,动笔将朗读自己的心情和相对草原人民说的话写下来。

同学之间可以相互展示欣赏。

五、回顾课文,感受热爱之情。

(约5分钟)

指导学生讨论:

课文的主要内容是写作者的一次访问活动,却为什么要以“草原”为题呢?

学生讨论:

课文的主要内容是写作者的一次访问活动,却为什么要以“草原”为题呢?

通过对课文题目的思考与讨论,进一步深化学生对课文的理解与体悟。

六、板书设计。

风景优美:

天空晴朗空气清新平地一碧千里小丘翠色欲流

美

热情好客:

远道迎客热情款待话斜阳

七、教学反思。

教本课时,越用边读边思考的方法,引导学生感受草原的美丽与草原人民的热情,感悟写法的美妙,体会情感的真挚,可以让学生有感情地朗读自己感受最深的语句,让学生感受语言文字的美丽,丰富语料储备,锻炼学生的语感。

名师课堂实录

《草原》课堂精彩片段赏析

师:

作者看到的草原到底是一种什么样的景象呢?

谁站起来读一读课文的有关语句。

(生读:

“那里的天……轻轻流入云际。

”)

师:

这个同学读得很好。

你们看,作者是从哪两个大的方面来描述草原的?

生:

一是草原的天,二是草原的天底下,也就是天底下的草原。

作者是从这两个大方面来写草原的。

师:

好。

作者为什么感到草原的天比别处的天更可爱?

生:

因为那里的空气格外清鲜,天空格外明朗。

师:

你说得很好。

(板书:

清鲜、明朗)课文中说,“空气是那么清鲜,天空是那么明朗”,想一想,这儿的两个“那么”各指什么?

生:

是说空气像什么那样清鲜,天空像什么那样明朗。

师:

到底空气像什么那样清鲜,天空像什么那样明朗呢

生:

什么最清鲜,空气就像它那样清鲜;什么最明朗,天空就像什么那样明朗。

“那么”就是代替“什么最清鲜”“什么最明朗”的。

师:

你们理解得不错。

作者看到这么可爱的天,又有什么感受呢?

生:

他很愉快,总想高声唱上一曲。

师:

你们有过类似的情况吗?

生:

当然有。

“五一”节那天,我跟爸爸去登云门山,在山顶上看着远处蜿蜒在绿色大地上的河,看着那漫山遍野的梨花、苹果花,看着青州城那一幢幢鳞次栉比的楼房,觉得胸膛格外宽广了,精神也格外高昂了,情不自禁地仰起头向着远方大声唱起来。

生:

我也有这样的感受。

一连几天阴雨,闷在家里,使人心里格外烦躁,有时我气得用拳头捶桌子。

老师,这是不是就叫触景生情呢?

师:

你说得很对。

人的心情也是受环境影响的。

现在,我们再看天底下的草原,又是什么特点。

2.丝绸之路

备教材

备课资料

相关资料

丝绸之路与中西交通 张骞奉汉武帝之命出使大月氏,中途遭匈奴扣留,至公元前126年方归汉。

公元前119年,汉武帝再派张骞西去联络伊犁河流域的乌孙。

司马迁称他的两次出使为“凿空”(见《史记·大宛传》),其意是他开辟了一条前人未曾走过的道路。

通常认为,丝绸之路可以分为两类(陆上丝绸之路、海上丝绸之路)、三大干线:

(1)草原之路,主要由古代游牧人开辟和使用,大致从黄河流域以北通往蒙古高原,西经西伯利亚大草原地区,抵达咸海、里海、黑海沿岸,乃至更西的东欧地区;(2)绿洲之路,主要通过亚欧大陆上的定居人地区,始于华北,西经河西地区、塔里木盆地,再赴西亚、小亚细亚等地,并南下今阿富汗、巴基斯坦、印度等地;(3)海上丝路,开辟的时间晚于陆路,始于中国沿海地区,经今东南亚、斯里兰卡、印度等地,抵达红海、地中海以及非洲东海岸等地。

备课堂

名师导学案

【课文分析】

本篇课文是一篇略读课文,它以独特的视角,生动地描绘了两千多年前中国与安息古国交流的一幕,再现了西部灿烂辉煌的历史文化。

作者先描写了矗立在陕西西安市的“丝绸之路”的巨型石雕,然后由点及面、由情入理地阐明了丝绸之路的历史意义。

由群雕遐想到两千多年前的情形,重点描写了汉代张骞的副使与安息国将军在边境上互赠礼品的场面,展现了两国不同的礼节、文化及经济发展。

作者接着概述了丝绸之路对中西方国家经济、贸易、文化的促进与繁荣所起到的重大作用。

最后一段与开头相照应。

课文生动再现了昔日丝绸之路上“驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下”(《后汉书·西域传》)的繁荣景象。

【学情分析】

五年级的学生大都已经具备了通过独立阅读,了解课文主要内容的能力,具备了初步感知文章所表达的思想情感、理清课文叙述顺序的能力。

但还有不少同学还不具备理解和体会含义深刻的句子的能力,在教学时还需注意引导启发。

再者课文讲述的内容年代久远,涉及的历史、地理和自然科学知识,给学生理解课文内容,体验情感带来一定的困难。

所以课前要布置学生查找资料,了解一下相关的知识,为学习本课做好准备。

【教学策略】

本文是略读课文,应该以学生自读自悟为主。

教师要给学生提供自主学习的平台,激发学生自主学习的兴趣。

让学生读懂阅读提示,然后初读课文,认识生字,了解课文内容。

再引导学生认真读书,在有所感悟的基础上进行交流。

教学时,可以先从题目入手,也可以从把握主要内容入手。

同时,还要通过多种形式的有感情地朗读让学生感受语言的特点,感悟丝绸之路的重要作用和西部辉煌的历史。

【教学目标】

1.指导学生会写本课生字,正确读写“古朴、典雅、矗立、美轮美奂”等词语;有感情地朗读课文。

2.引导学生抓住主要内容,理解含义深刻的句子,了解西部灿烂的历史,体会丝绸之路的重要作用。

3.激发学生了解西部历史的兴趣,交流有关丝绸之路的故事。

【重点难点】

1.引导学生独立阅读课文,了解主要内容,体会丝绸之路的重大作用和作者的表达方法,激发学生了解丝绸之路和西部历史的兴趣。

2.指导学生学习过渡段以及文章前后呼应的写作手法,激发学生热爱西部的思想感情。

【教学准备】

学生准备:

借助工具书,掌握课文中的生字生词;搜集有关张骞出使西域的资料;参照《自主预习卡》做好预习。

教师准备:

制作多媒体课件;搜集有关张骞出使西域的资料。

【课时安排】

1课时。

教学过程

教学环节

导案(教师活动)

学案(学生活动)

设计意图/微课设计指导

一、交流资料,激情导入。

(约5分钟)

1.引导学生课前交流资料。

2.教师出示丝绸之路的相关风景图片,配乐介绍:

丝绸之路在《大慈恩寺三藏法师传》中被称为是“上无飞鸟,下无走兽,复无水草”的蛮荒之路,可是自汉代张骞冒死开拓之后,这条崎岖荒僻的道路上却出现了队队商旅,悠悠驼铃。

从此,东方的文明古国和西方的许多国家便开始了不绝如缕的联系。

联合国教科文组织近年来发起的“丝绸之路研究计划”,把丝绸之路意味深长地称作“对话之路”,当代的中国人称它为“开放之路”。

现在“丝绸之路”又是实现中国梦伟大战略。

今天,我们就沿着这条丝绸之路,察看一番,感受一番。

3.出示课题,有感情地读题。

1.交流各自搜集的有关丝绸之路的资料。

2.齐读课题。

交流资料和出示图片介绍,目的是让学生了解丝绸之路的路线和历史。

同时,教师声情并茂的配乐谈话,拉近了学生与课文的距离,可以激发学生的学习兴趣,使学生产生强烈的阅读期待。

二、自主探究,整体感知。

(约10分钟)

1.引导学生自由朗读课文,读准生字,把文章读通顺。

2.指导学生默读课文,思考:

“丝绸之路”是一条怎么样的路?

在课文中寻找一句合适的话来说明。

1.学生自由朗读课文,扫清字词障碍。

2.学生默读课文,思考“丝绸之路”是一条怎么样的路,并在课文中寻找一句合适的话来说明。

让学生扫清阅读障碍,读通课文,对丝绸之路是一条商品流通、文化交流的繁忙之路有一个整体认识。

三、交流收获,走进丝绸之路。

(约10分钟)

1.引导学生交流自己标画出的句子。

2.启发学生展开想象感悟,加深整体感知,走进商品流通、文化交流的繁忙之路。

(1)播放课件(由课文中的插图和教师自己搜集的图片组合而成),引导学生边观察,边与同桌叙述。

(2)指名学生描述自己所看到和想到的情景。

3.引导学生自读课文第一及最后两个自然段。

思考:

这些骆驼背上驮着的是些什么?

你还有什么补充?

丝绸之路对东西方的文化和商贸带来了怎样的影响?

在历史上有什么深远的意义?

1.学生交流自己标画出的句子

2.学生展开想象感悟,加深整体感知,走进商品流通、文化交流的繁忙之路。

3.自读课文第一及最后两个自然段。

思考:

这些骆驼背上驮着的是些什么?

自己还有什么补充?

丝绸之路对东西方的文化和商贸带来了怎样的影响?

在历史上有什么深远的意义?

通过交流讨论,促使学生从整体上对丝绸之路有一个总体认识,引导学生读懂文意,了解丝绸之路对东西方经贸和文化的影响。

四、情景再现,感知友谊。

(约10分钟)

1.指导学生浏览课文第二至第十二自然段。

思考:

课文描写了一个怎样的场景?

用一两句话概括。

2.引导学生再读课文,思考:

文章哪些地方给你留下的印象最深?

你从中体会到了什么?

把自己的体会写在课文的旁边。

3.引导学生展开全班交流,解读与赏析重点语句,感受友谊之路。

例如:

“将军骑在高头大马上,身后兵马不计其数。

这浩浩荡荡的大军奉安息国国王的命令,正在迎候远道而来的友好使节。

”“骑兵迅疾分列两队,一左一右,摆成夹道欢迎的阵势。

乐队奏起了军乐,人群一片欢腾。

”“将军翻身下马,立正高呼:

‘本将军奉命率官兵欢迎大汉国使者!

’”

1.学生浏览课文第二至第十二自然段。

思考:

课文描写了一个怎样的场景?

用一两句话概括。

2.再读课文,思考:

文章哪些地方给自己留下的印象最深?

自己从中体会到了什么?

把自己的体会写在课文的旁边。

3.展开全班交流,解读与赏析重点语句,感受友谊之路。

引导学生朗读、想象,整体感知中西方交流时的盛景,感受场面的盛大、人们的热情。

同时,通过品味重点语句,使学生更好地感知丝绸之路上中西方交往的盛况。

五、拓展延伸,布置作业。

(5分钟)

1.朗读文中自己喜欢的段落,摘抄文中的好词佳句。

2.继续阅读了解历史上与丝绸之路有关的著名人物的故事并准备讲给同学和父母听。

1.朗读文中自己喜欢的段落,摘抄文中的好词佳句。

2.阅读了解历史上与丝绸之路有关的著名人物的故事并准备讲给同学和父母听。

六、课堂板书。

丝绸之路

西域—————————————— 中国

(商贸、文化交流)

科学技术 文化艺术 动物植物……

友好往来——————————————共同发展

迎接 ── 见面 ── 赠礼 ── 表演

七、教学反思。

在本课教学中,主要是注重学生的自主学习,教师的引导是建立在学生充分阅读、理解的基础之上的。

让学生运用阅读、理解、分析、想象、归纳概括的方法深入探究,感悟丝绸之路是一条商贸之路、友谊之路,理解丝绸之路在中西方交流上的重要作用。

与此同时,通过资料的收集和交流丰富了学生学习的渠道和手段。

通过对课文的反复朗读、想象,学生积累了语言、学习了场面描写的方法。

名师课堂实录

《丝绸之路》课堂精彩片段

师:

对丝绸之路,我们以前了解的不多。

读了这篇课文,我们有了初步了解,请大家结合有关内容谈一谈你眼中的丝绸之路。

生:

我觉得丝绸之路是一条伟大的路。

通过老师的介绍我知道丝绸之路所经之地,有白雪皑皑的崇山峻岭,有一望无垠的荒漠戈壁和盐碱沼泽。

在当时生产力和交通尚不发达的条件下,古代各国劳动人民、商人、使者和僧侣等,冒着流沙、风暴、冰雪袭击的危险,披荆斩棘才开通了这条商路,这条路对于加强东西方的经济文化交流,增进各国人民之间的友谊,作出了重大贡献。

师:

文中哪儿具体写明了丝绸之路的重大贡献呢?

生:

早在公元前中国就跟欧亚国家