九年级语文《孟子二章》对比阅读.docx

《九年级语文《孟子二章》对比阅读.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级语文《孟子二章》对比阅读.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

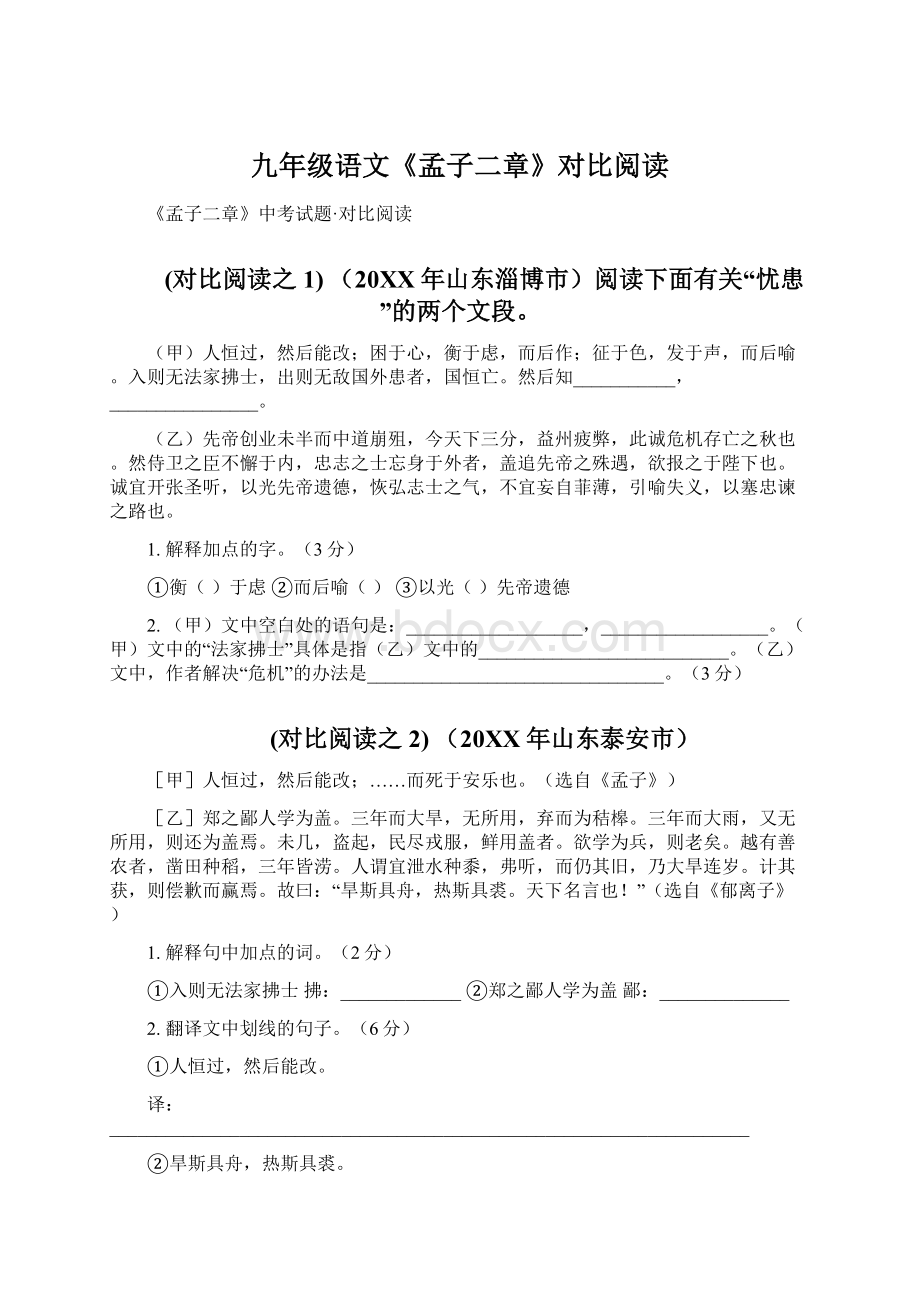

九年级语文《孟子二章》对比阅读

《孟子二章》中考试题·对比阅读

(对比阅读之1)(20XX年山东淄博市)阅读下面有关“忧患”的两个文段。

(甲)人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知___________,________________。

(乙)先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危机存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

1.解释加点的字。

(3分)

①衡()于虑②而后喻()③以光()先帝遗德

2.(甲)文中空白处的语句是:

___________________,__________________。

(甲)文中的“法家拂士”具体是指(乙)文中的___________________________。

(乙)文中,作者解决“危机”的办法是________________________________。

(3分)

(对比阅读之2)(20XX年山东泰安市)

[甲]人恒过,然后能改;……而死于安乐也。

(选自《孟子》)

[乙]郑之鄙人学为盖。

三年而大旱,无所用,弃而为秸槔。

三年而大雨,又无所用,则还为盖焉。

未几,盗起,民尽戎服,鲜用盖者。

欲学为兵,则老矣。

越有善农者,凿田种稻,三年皆涝。

人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧,乃大旱连岁。

计其获,则偿歉而赢焉。

故曰:

“旱斯具舟,热斯具裘。

天下名言也!

”(选自《郁离子》)

1.解释句中加点的词。

(2分)

①入则无法家拂士拂:

_____________②郑之鄙人学为盖鄙:

______________

2.翻译文中划线的句子。

(6分)

①人恒过,然后能改。

译:

_____________________________________________________________________

②旱斯具舟,热斯具裘。

译:

_____________________________________________________________________

3.甲乙两文的主要观点是什么?

写法上有什么共同特点?

(4分)

甲文的主要观点:

__________________乙文的主要观点:

__________________

共同特点:

________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(对比阅读之3)(20XX年河南课改区)生于忧患,死于安乐)

(一)故天将降大任于是人也,……。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

(节选自《生于忧患,死于安乐》)

(二)越王句践①反国,乃苦身焦思②,置胆③于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。

曰:

“女忘稽之耻邪?

”(终灭吴)(节选自《史记》)

注:

①句践:

即勾践。

春秋时越国国君,于公元前494年被吴王夫差大败于会稽,被俘,释放回国后,卧薪尝胆,发愤图强,于公元前473年灭掉吴国。

②焦思:

焦虑思考。

③胆:

即胆囊,胆汁极苦。

1.解释下面句子中加点词的意思。

(2分)

(1)困于心衡于虑而后作作:

______________________________

(2)人恒过然后能改恒:

______________________________

2.用现代汉语写出下面句子的意思,注意加点词。

(2分)

故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨

译:

_____________________________________________________________________

3.孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件?

(2分)

答______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.勾践灭吴的故事,印证了孟子的哪些说法?

现在社会安定,经济繁荣,人民安居乐业,“生于忧患,死于安乐”的说法是否还有现实意义?

请简要谈谈你的认识。

(4分)

答______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(对比阅读之4)(20XX年四川攀枝花非课改区试题)阅读《〈孟子〉二章》

得道多助,失道寡助

天时不如地利,……以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

生于忧患,死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也……而死于安乐也。

1.下列加点的实词解释错误的一项是()(2分)

A.域民不以封疆之界域:

区域、地域

B.寡助之至,亲戚畔之畔:

通“叛”背叛

C.傅说举于版筑之间举:

被选拔,被起用

D.必先苦其心志苦:

使……受苦

2.下列四组加点的虚词意义和用法相同的一项是()(2分)

A.固国不以山溪之险属予作文以记之

B.环而攻之而不胜杜少府之任蜀州

C.故天将降大任于是人也曹操比于袁绍

D.征于色,发于声,而后喻择其善者而从之

3.选择对文章意思理解不正确的一项()(2分)

A.《得道多助,失道寡助》一文作者强调了在治理国家中施行仁政的重要性。

B.《得道多助,失道寡助》一文论证了“天时不如地利,地利不如人和”这一中心论点。

C.遭腐刑而著《史记》的司马迁,幼年丧父发奋读书的欧阳修,身残志坚的张海迪等三人的故事不能证明“生于忧患”的道理。

D.《生于忧患,死于安乐》一文告诉了我们一个深刻的道理:

苦难是对人生的一种磨练,我们只有战胜苦难,才能取得成功。

4.把下列文言语句翻译成现代文。

(9分,每小题3分)

(1)得道者多助,失道者寡助。

译:

_____________________________________________________________________

(2)以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

译:

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(3)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

译:

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(对比阅读之5)(20XX年天津市)

[甲]故曰,域民不以封疆之界,……战必胜矣。

[乙]孟子曰:

“桀、纣①之失下下也,失其民也;失其民者,失其心也。

得天下有道:

得其民,斯得天下矣。

得其民有道:

得其心,斯得民矣。

得其心有道:

所欲与②之聚之,所恶勿施尔也③。

民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹④也。

”

注释:

①指夏桀、商纣,古代的暴君。

②与:

同“为”,替的意思。

③尔也:

而已。

④圹(kuàng):

原野。

1.解释下列加点词在句中的具体含义。

(4分)

(1)寡助之至( )

(2)亲戚畔之( )

(3)所恶勿施尔也( ) (4)兽之走圹( )

2.甲文认为“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”的结果是怎样的,将这个句子写在下面,并加以翻译。

(3分)

句子:

__________________________________________________________________

译:

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.甲文说的“多助之至,天下顺之”的情形,在乙文中有形象的描绘。

乙文中的这个句子是:

__________________________________________________________。

(2分)

4.乙文中说到的“桀、纣”,其失天下的原因,用甲文的句子来解释就是:

__________________________________________。

(2分)

5.甲文说“得道者多助”,乙文说“得天下有道”。

这两个“道”的意思一样吗?

说说你的理解。

(4分)

答______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(对比阅读之6)(20XX年盐城市)《生于忧患,死于安乐》

[甲]人恒过,然后能改……然后知生于忧患,而死于安乐也。

(选自《孟子》)

[乙]淮北蜂毒,尾能杀人;江南蟹雄,螯能敌虎,然取蜂儿者不论斗,而捕蟹者未闻血指①也。

蜂窟于土或木、石,人踪迹得其处,则夜持烈炬临之,蜂空群赴焰,尽殪,然后连房刳取②。

蟹处蒲苇间,一灯水浒,莫不郭索③而来,悉可俯拾。

惟知趋炎,而不能安其所,其殒也固宜。

(选自《齐东野语》)

注:

①血指:

伤指 ②刳(kū)取:

割取 ③郭索:

急竞爬行的样子 ④殒:

死亡

翻译:

淮北蜂很毒,尾巴上的刺可以杀人;江南的螃蟹很威猛,它的螯可以抵挡老虎。

但是拾取蜂蜜的人不认为需要(与蜜蜂)争斗,而捕捉螃蟹的人没听说过伤手指的。

蜜蜂的蜂窝一般筑在地上或树木石头上,人发现了它所在的地方,就在夜晚拿着烈焰燃烧的火炬靠近它,蜜蜂倾巢而出飞向火焰,全部死亡。

然后(人们)连蜂房带蜂蛹一起挖取下来。

螃蟹呆在蒲草或芦苇之间,在水边上放一盏灯,(螃蟹)没有一个不争相爬行,全都是俯身捡拾即可。

(它们)只知道向着有火光的地方跑,而不能安守自己的窝,它们的死亡也是必然的了。

1.解释句子的加点词(4分)

(1)征于色,发于声,而后喻___________

(2)入则无法以家拂士_____________

(3)江南蟹雄,螯能敌虎 _____________ (4)悉可俯拾__________________

2.翻译文中画线的句子:

(4分)

(1)人恒过,然后能改。

译:

_____________________________________________________________________

(2)惟知趋炎,而不能安其所,其殒也固宜。

译:

_____________________________________________________________________

_______________________