浙江湖州菱湖中学1819高二抽考试题语文.docx

《浙江湖州菱湖中学1819高二抽考试题语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江湖州菱湖中学1819高二抽考试题语文.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

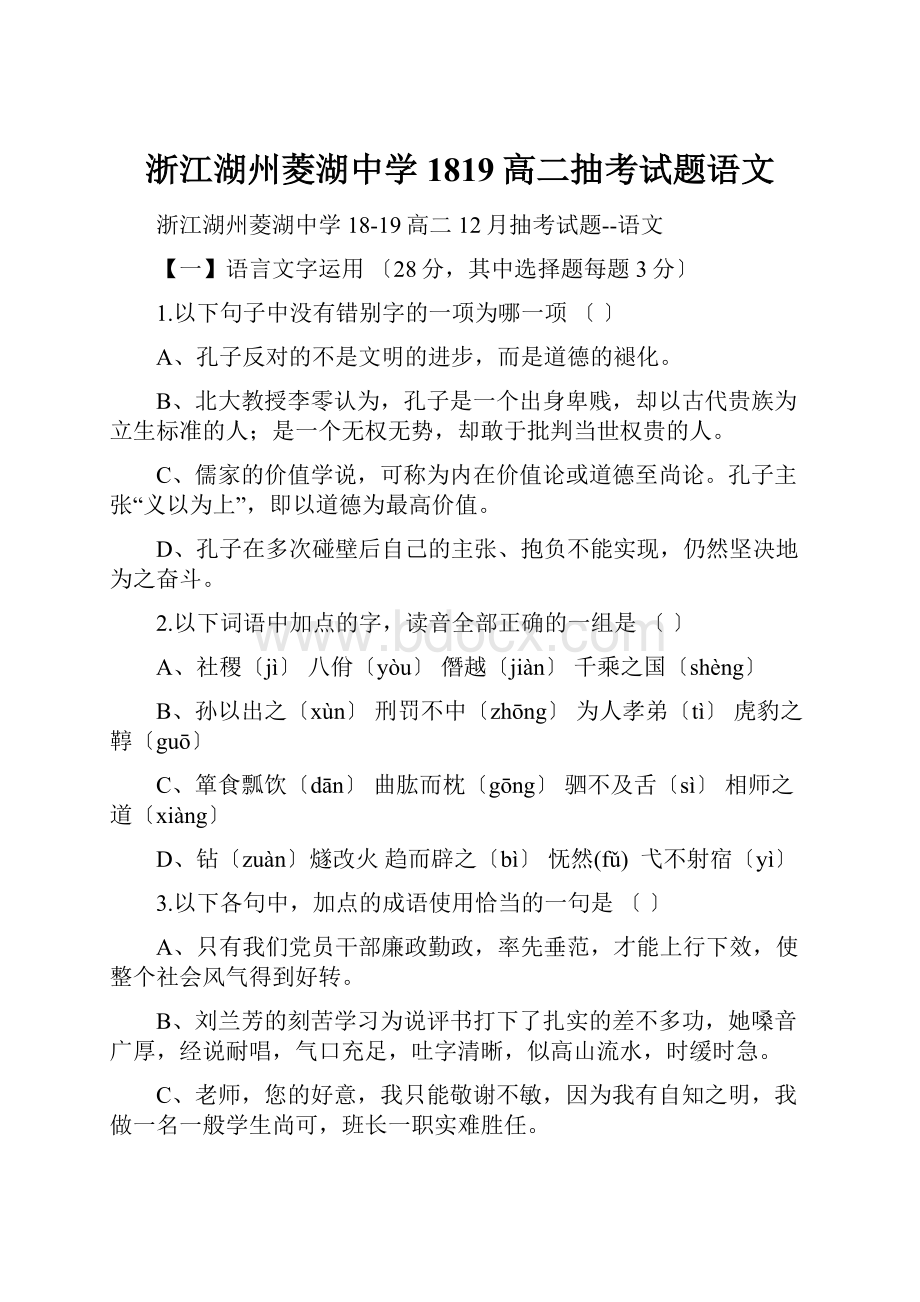

浙江湖州菱湖中学1819高二抽考试题语文

浙江湖州菱湖中学18-19高二12月抽考试题--语文

【一】语言文字运用〔28分,其中选择题每题3分〕

1.以下句子中没有错别字的一项为哪一项〔〕

A、孔子反对的不是文明的进步,而是道德的褪化。

B、北大教授李零认为,孔子是一个出身卑贱,却以古代贵族为立生标准的人;是一个无权无势,却敢于批判当世权贵的人。

C、儒家的价值学说,可称为内在价值论或道德至尚论。

孔子主张“义以为上”,即以道德为最高价值。

D、孔子在多次碰壁后自己的主张、抱负不能实现,仍然坚决地为之奋斗。

2.以下词语中加点的字,读音全部正确的一组是〔〕

A、社稷〔jì〕八佾〔yòu〕僭越〔jiàn〕千乘之国〔shèng〕

B、孙以出之〔xùn〕刑罚不中〔zhōng〕为人孝弟〔tì〕虎豹之鞟〔guō〕

C、箪食瓢饮〔dān〕曲肱而枕〔gōng〕驷不及舌〔sì〕相师之道〔xiàng〕

D、钻〔zuàn〕燧改火趋而辟之〔bì〕怃然(fǔ)弋不射宿〔yì〕

3.以下各句中,加点的成语使用恰当的一句是〔〕

A、只有我们党员干部廉政勤政,率先垂范,才能上行下效,使整个社会风气得到好转。

B、刘兰芳的刻苦学习为说评书打下了扎实的差不多功,她嗓音广厚,经说耐唱,气口充足,吐字清晰,似高山流水,时缓时急。

C、老师,您的好意,我只能敬谢不敏,因为我有自知之明,我做一名一般学生尚可,班长一职实难胜任。

D、今年入夏以来,长江流域、黑龙江流域,五风十雨,洪峰连连,水患不断,给人民的生命财产造成巨大的损失。

4.以下各句中没有语病的一句是〔〕

A、朝鲜艺术家这次来华表演的歌剧《红楼梦》,受到了中国观众的热烈欢迎,给予了特别高的评价。

B、《尚书》记载,东方的夷人部落民风淳朴,人们好让不争且取予有度,因此那个部落被称为“君子之国”。

C、据西藏自治区统计局公布的最新数据显示,在自治区常住人口中,藏族人口占九成以上,为271、6万人。

D、随着大运会的日益临近,深圳随处可见志愿者忙碌的身影,迎接大运会已成为展现志愿者风采的广阔舞台。

5.对以下句子中加点的实字的解释,不正确的一项为哪一项〔〕

A、使民敬,忠以劝劝:

努力B、天下归仁焉归:

归顺

C、今之从政者殆而殆:

危险D、愿无伐善,无施劳伐:

夸

6.以下各句的句式特点和例句不相同的一项为哪一项〔〕

例句:

尚德哉假设人!

A、有是哉,子之迂也!

B、自经于沟渎而莫之知也!

C、甚矣吾衰也!

D、鄙哉,硁硁乎!

7.以下句子中加点的虚词用法相同的一项为哪一项〔〕

A、之三子告,不可长幼之节,不可废也

B、滔滔者,天下皆是也,而谁以易之仁以为己任

C、不知老之将至我不欲人之加诸我也

D、季氏富于周公于斯三者何先

8.以下加点词语与现代汉语意思相同的一项为哪一项〔〕

A、季氏将有事于颛臾B、有酒食,先生馔

C、孔子沐浴而朝D、发愤忘食,乐以忘忧

9.将下面的短语组成两副七字对联,并填写在相应的横线上。

(4分)

芝兰绕阶黄牛耕地翠柳迎春桃李满目千里绿春绣锦座凝香万山金

新春对联:

上下

教师办公室对联:

上下

【二】阅读下面的文字完成10—11题。

〔6分,每题3分〕

城市中的礼与乐刘士林

礼、乐与城市文明有紧密关系,这可从什么是文明,文明与城市的关系,以及什么是城市文明的核心内容等角度加以认识与阐释。

首先,在中国文献中,“文明”最早见于《易·乾·文言》和《尚书·舜典》,是指人们创造的用以区别“先进”与“落后”、“文明”与“野蛮”的一整套“形式符号系统”,也确实是先秦儒家津津乐道的“礼乐制度”,它们的要紧功能是为政治服务,因此古代中华民族的“文明”要紧是指“政治文明”。

其次是“文明”与“城市”的关系一直十分紧密,这在中西民族是高度一致的。

在起源的意义上,英语中的“文明”〔civilization〕一词即源于拉丁文的“civitis”〔城市〕。

在中国周代,建立“城市”的标志是不同于野蛮部落的祭祀与礼仪中心,如《诗经·大雅·緜(mián同“绵”)》记载的“乃立冢土”。

按照礼仪制度组织起来的人类活动,构成了最初的城市生活方式。

在实践的意义上,依附于城市的中国古

界线。

从当代语境看,与乡村、城镇及传统城市相比,城市、特别是大都市的“物质文明”与“政治文明”均获得了更高的进展,因而,一般性的“物质文明建设”与差不多的“政治、法律制度建设”,已不能表达出城市文明在当代的进展水平,而作为一个社会更高进展目标的“精神文明建设”与“文化理想追求”才是其代表或象征。

再次,城市文明的核心在于“礼”与“乐”。

《乐记》说:

“乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。

和,故百物皆化;序,故群物皆别。

”引申地说,“礼”的功能在于划定秩序,“乐”的目的在于生产和谐。

没有“序”的人群是野蛮的、混乱的,而丧失“和”的社会那么是僵化的、非人性的,只有这两者的和谐进展,才能使人既在“礼”的前提下“相敬”,又在“乐”的引导下“相亲”。

从当代的视角看,城市文明的核心即一个城市的人文精神系统。

在表面上,一个城市的人文精神涉及到它的各个方面,但从“人文学”等相关研究入手,如香港中文大学前校长金耀基先生说:

“人文学要紧有两大块,一个是美学,一个是伦理学,分别讲什么是美的,什么是善的。

”由此可知,一个城市的人文精神的主体是“城市的善”与“城市的美”,前者用来生产秩序、规范行为,后者用来调节情感,旨在使人获得欢乐与自由。

“礼”与“乐”、“城市的善”与“城市的美”,其和谐进展关于当代人十分重要。

没有“礼”的约束与规范,人口众多而拥挤的城市必定混乱不堪;而失去“乐”的疏导,那么会直截了当妨碍到都市人的心理健康与精神生态。

〔选自《光明日报》〕

10、从原文看,以下对“文明”的表述,正确的一项为哪一项〔〕

A、“文明”一词最早见于我国古代文献《易·乾·文言》和《尚书·舜典》,其核心在于“礼”与“乐”。

B、“文明”与“城市”的关系一直以来基本上特别紧密的,这一点在中西方不同的民族中基本上高度一致的。

C、“文明”是指人们创造的用以区别“先进”与“落后”、“文明”与“野蛮”的一整套“形式符号系统”,其功能在于建立“夷夏之别”。

D、因为“文明”的要紧功能是为政治服务的,因此中华民族的“文明”要紧是指“政治文明”。

11、依照文意,以下各项中不能证明“文明与城市”关系紧密的一项为哪一项〔〕

A、在起源的意义上,英语中的“文明”〔civilization〕一词即源于拉丁文的“civitis”〔城市〕。

B、在中国周代,建立“城市”的标志是不同于野蛮部落的祭祀与礼仪中心,如《诗经·大雅·緜》记载的“乃立冢土”。

C、城市文明的出现,第一次从文化模式上区别开“文明人”与“野蛮人”,构筑了“城市”与“乡村”在生活方式上的分界线。

D、按照礼仪制度组织起来的人类活动,构成了最初的城市生活方式。

英文的“civilization”一词,最初也是指城市居民的风俗、适应和道德的高贵。

【三】阅读下面散文,完成12-14题。

〔共13分〕

耳边杜鹃啼罗 琅

午夜梦回,睡不着觉时,我通常起身看书或写稿,醒的时间无定时。

近来醒来常听见悲切鸟啼,像贺铸词《忆秦娥》句:

三更月,中庭恰照梨花雪。

梨花雪,不胜凄断,杜鹃啼血。

杜鹃鸟通常在二月份起就开始夜啼,唐诗中有“杜鹃枝上月三更”,年年二月起,它的凄厉悲切的啼声,时近时远。

我住的地方附近,有一片树林。

那一片树林,晨昏可听到各种鸟鸣,自然每年也少不了杜鹃的“不如归去”的鸣叫,夜半鹃啼大概也发自那儿。

据说杜鹃啼到吐血而死,三月份姹紫嫣红的“山踯躅”,有人叫“映山红”,更多人那么叫它为杜鹃花,传说是因杜鹃啼叫吐血亡后,这花便是它的血化成的。

杜鹃鸟开始啼叫,正是杜鹃花开得最灿烂的时候,像现在已四月立夏,我在浅水湾头,耳边还有它悲悲啼啼的声音,传自山边。

看来花虽已谢而鸟未亡,可见啼血化花只是漂亮的附会。

可能还要别人代它喂养到毛翼丰满,能自行觅食为止。

这鸟比起乌鸦燕子的母性,显得不负责任,好在它能整天悲悲切切却引人同情,因此有说它是杜宇望帝的化身,使“蜀人悲子鹃鸟鸣”哩!

据说逆旅中的游子,听到这种啼声,常常动起思家归心,唐代无名氏《杂诗》云:

早是有家归未得,杜鹃休向耳边啼。

有家归不得时,整天却听到“不如归去,不如归去”,心中的烦躁牵挂之情能够想象。

杜鹃啼声凄厉悲切,古今公认,但它的声音大概在不同地方有不同的附会。

有人听出它是“姑姑,姑姑”,也有人听出是“姑乎,姑乎”,而潮州人那么听出是“姑虎,姑虎”,且凭这啼声,编织成一个动人的故事叫做《姑嫂鸟》,潮州家喻户晓,还在舞台演出。

潮州旧历四月盛产杨梅,到了端午便过时,杨梅开花在初春,也正是杜鹃启啼之时。

传说有姑嫂两人善于绣花,工艺精湛,能亲见之花均被绣尽,唯独未见杨梅花的样貌,而杨梅开花在夜间,开完便谢,同时杨梅多种于山林,封建时代的妇女三步不出闺门,她们两人深以未能亲见杨梅开花为憾,因此相议于月明之夜,结伴离家到杨梅林中观赏杨梅花开的形状,预备把它绣出来。

当她们到杨梅林时,遇见一只老虎,嫂子惊得昏了过去,及醒来,不见小姑。

因此一路呼唤“姑姑,姑姑”,后来叫得精疲力竭,发明小姑的鞋子,知为虎所噬,因此啼叫“姑姑”变成“姑虎”,“姑虎”,因怕回去婆家责骂,叫至吐血而死,死后化成鸟,在每年杨梅开花时即开始呼叫,一直要叫到端午杨梅过后为止。

潮州人叫这种鸟为“姑嫂鸟”,而不说它是与杜宇有关。

一种鸟有如此那样的传说,自然是各地有不同人创造的故事。

文学作品是人创造出来的,故事同环境、时间相结合,能够编成动人的作品。

即使像杜鹃如此不值得恭维的鸟,一样能够附会成凄婉哀伤的故事。

当我们听到这些故事,甚至读到前人写的诗词时,我们同情其故事,就自然不记得了这种鸟的恶行止,可见文学手段能够化腐朽为神奇。

人们也喜爱把一些耳闻眼见的事物,与美好的传说结合在一起。

杜鹃这种鸟就如此被美化了几千年,而且还会接着下去。

〔12〕文章用了较大的篇幅表达“姑嫂鸟”的故事,请谈谈作者如此写的用意。

(3分)

答:

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

〔13〕联系全文,简要分析“杜鹃啼”在文章谋篇布局中的作用。

(4分)

答:

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

〔14〕选取一个角度,结合文章对“杜鹃这种鸟就如此被美化了几千年”的缘故加以探究。

(6分)

答:

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

【四】阅读下面文言文,完成15-17题。

〔9分,每题3分〕

聂师道,歙人。

少好道。

唐末,于涛为歙州刺史,其兄方外为道士,居于南山中,师道往事之。

涛时诣方外,至于郡政,咸以咨之,乃名其山为问政山。

吴朝以师道久居是山,因号为问政先生焉。

初,方外在山中,郡人少信奉者。

及师道至,瞻信日众。

师道与友人同行,至一逆旅,友人苦热疾,村中无复医药。

或教病者曰:

“能食少不洁,能够解。

”及疾危困,复劝之。

病人有难色。

师道谕之曰:

“事急矣,何难于此,吾为汝先尝之。

”乃取啖之。

人感其意,乃食,而病果立愈。

后给事中裴枢为歙州刺史,当唐祚之季,诏令不行。

宣州田頵、池州陶雅举兵,围之累月,歙州频破之,后食尽援绝,议以城降,而城中杀外军已多,无敢将命出者。

师道自请行。

枢曰:

“君乃道士,岂可游兵革中邪?

请易服以往。

”师道曰:

“吾已受道法科教,不容易服。

”乃缒之出城。

二将初甚怪,及与之语,乃大喜曰:

“真道士也。

”誓约已定,复遣还城中。

及期,枢适有未尽,复欲延期,更令师道出谕之。

人谓其二三,咸为危之,师道亦无难色。

及复见二将,皆曰:

“无不可,唯给事命。

”时城中人获全,师道之力也。

吴太祖闻其名,召之广陵,建紫极宫以居之。

一夜,有群盗入其所止,至于什器皆尽取之。

师道谓之曰:

“汝为盗,取吾财以救饥寒也,持此将安用邪?

”乃引于曲室,尽取金帛与之,仍谓曰:

“尔当从某处出,此无巡人,能够无患。

”盗如所教,竟以不败。

后吴朝遣师道往龙虎山设醮,道遇群贼劫之,将加害,其中一人熟视师道,谓同党曰:

“勿犯先生。

”令尽取所得还之,群盗亦皆从其言。

因谓师道:

“某即昔年扬州紫极宫中为盗者,感先生至仁之心,今以奉报。

”后卒于广陵。

时方遣使于湖湘,使还,至某,见师道,问之曰:

“何以至此?

”师道曰:

“朝廷遣我醮南岳。

”使者以为然。

及入吴境,方知师道卒矣。

---------【宋】吴淑《江淮异人录》

15、以下各项中,词语解释有误的一项为哪一项:

〔3分〕

A、师道与友人同行,至一逆旅逆旅:

旅店

B、围之累月,歙州频破之破:

被攻占

C、人谓其二三,咸为危之危:

以……为危,意动用法

D、有群盗入其所止止:

居住

16、以下各项中,虚词用法相同的一组是:

〔3分〕

A、而——危而不持,颠而不扶人感其意,乃食,而病果立愈

B、以——五亩之宅,树之以桑汝为盗,取吾财以救饥寒也

C、之——虽以史迁之善传游侠,亦不能为五百人立传吴太祖闻其名,召之广陵

D、于——河内凶,那么移其民于河东时方遣使于湖湘,使还

17、以下各项中,对原文理解有错误的一项为哪一项:

〔3分〕

A、聂师道出家为道士之后住在终南山,刺史于涛经常到山里向他咨询政务,因此将这座山唤作“问政山”,管聂师道叫“问政先生”。

B、聂师道为救家乡一城的百姓,挺身而出,志愿担当请求投降的使者,后来又冒着更大的危险二次出使请求延期,最终保全了许多百姓。

C、五代十国时的南吴太祖杨行密听说聂师道的名声,请聂师道到南吴的都城广陵〔今扬州〕,建筑了一座道观叫紫极宫给聂师道住。

D、吴国出使湖南一带的使者在路上遇见聂师道,聂师道说吴国派他到南岳去祭祀,等使者回到广陵,才明白聂师道此前差不多在广陵去世。

这一段记述的意思是说聂师道差不多成仙了。

【五】古诗文运用。

〔共18分〕

18、把以下句子翻译为现代汉语。

〔9分〕

〔1〕师道曰:

“吾已受道法科教,不容易服。

”〔3分〕

〔2〕老者安之,朋友信之,少者怀之。

〔3分〕

〔3〕士不能够不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?

〔3分〕

19、用斜线〔/〕为下面语段断句。

〔3分〕

累月独处一室萧条取云霞为侣伴引青松为心知或稚子老翁闲中来过浊酒一壶,蹲鸱一孟,相共开笑口,所谈浮生,闲话绝不及市朝。

客去关门,了无报谢,如是毕余生足矣。

〔明〕陈继儒《小窗幽记》

阅读下面两首唐诗,然后回答以下问题。

〔共6分〕

夜泊牛渚怀古李白

牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军①。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆去,枫叶落纷纷。

【注】①谢将军:

东晋谢尚,官镇西将军。

镇守牛渚时曾于秋夜泛舟赏月,邀袁宏诵诗,听后大为欣赏,邀袁宏过船长谈达旦,从此袁宏名声大著。

20、往常两联为例,分析“空”字是怎么样把写景与抒情联系在一起的?

〔2分〕

21、这首诗的后两联表达了作者怎么样的复杂心情?

〔4分〕

六、阅读《论语》中的几段文字,然后回答以下问题。

〔共8分〕

子曰:

“管仲之器小哉!

”或曰:

“管仲俭乎?

”曰:

“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?

”“然那么管仲知礼乎?

”曰:

“邦君树塞门,管氏亦树塞门;邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。

管氏而知礼,孰不知礼?

”〔课外选文〕

【注】①管仲:

姓管名夷吾,齐国人,春秋时期的法家先驱。

齐桓公的宰相,辅助齐桓公成为诸侯的霸主。

②三归:

相传是三处藏钱币的府库。

③摄:

统辖。

④反玷〔diàn〕:

古代君主招待别国国君时,放置献过酒的空杯子的土台。

子贡曰:

“管仲非仁者与?

桓公杀公子纠,不能死,又相之。

”子曰:

“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

微管仲,吾其被发左衽矣。

岂假设匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!

”〔14.17〕

22、孔子对管仲的评价分别是什么?

〔4分〕

① ②

23、从这两那么文字中我们发明孔子具有什么样的仁爱观?

〔4分〕

七、古诗文默写〔8分〕

24.默写名句名篇

(1)________________ ,不令而行;其身不正,____________________ 。

(2)故君子名之必可言也, __________________。

君子于其言,______________。

(3)不义而富且贵, _______________ 。

(4)人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,____________。

(5)____________,能够濯吾缨,__________,能够濯吾足。

八、作文〔60分〕

25.阅读下面的材料,依照自己的感悟和联想,写一篇许多于800字的文章。

惟我辈既以担当中国改革进展为己任,虽石烂海枯,而此身尚存,此心不死。

既不能够失败而灰心,亦不能以困难而缩步。

精神贯注,猛力向前,应乎世界进步之潮流,合乎善长恶消之天理,那么终有最后成功之一日。

------孙中山

要求:

①选准角度,自定立意;②自拟题目;③除诗歌外,文体不限;④文体特征鲜亮。

2018学年第一学期12月月考参考答案

1.答案:

C

【解析】A、八佾〔yì〕B刑罚不中〔zhòng〕虎豹之鞟〔kuò〕D钻〔zuān〕燧改火怃然(wǔ)

2.答案:

D

【解析】A项“褪化”应为“退化”,B项“立生”应为“立身”,C项“至尚”应为“至上”

C项“敬谢不敏”:

表示推辞做某件事。

自谦之词,恭敬地表示能力不够,不能够接手。

D项“五风十雨”指五天刮一次风,十天下一场雨,形容风调雨顺。

4.答案:

B 【解析】这道题考查辨析语病的能力。

A“给予”前的主语不明确,属于搭配不当;C“据……数据”,或者“……数据显示”,这两种说法单用都能够,合用就犯了句式杂糅或者累赘多余的语病;D“迎接大运会成为……舞台”,显然主宾不搭配,应该是“大运会成为……舞台”。

5.答案:

B归:

赞许

6.答案:

C结构助词取消句子独立性。

〔A动词到;助词的B介词与,跟;介词把

D介词表示比较,相当于“比”;介词在〕

7.答案:

D

8.答案:

B宾语前置句ACD与例句是主谓倒装句

9.答案:

新春对联:

上翠柳迎春千里绿下黄牛耕地万山金

教师办公室对联:

上桃李满园春绣锦下芝兰绕阶座凝香

11.答案C【解析】C项说的是城市文明的出现的意义。

12.【解析】此题考查探究作者创作意图和筛选整合文中信息的能力。

写作意图可从铺垫、伏笔、点题、扣题、扬抑、过渡等方面考虑。

解题提示:

“用意”可从三方面考虑:

内容上,为表达某种意思;结构上,为铺垫照应、推动行文进展;艺术手法上,为更加强烈突出,富于表现力。

首先要抓住“潮州人叫这种鸟为‘姑嫂鸟’……”这一有效信息区间,抓住该段中“可见文学手段能够化腐朽为神奇。

人们也喜爱把一些耳闻眼见的事物,与美好的传说结合在一起。

杜鹃这种鸟就如此被美化了几千年,而且还会接着下去”这一重要语句,加以理解就能够组织答案。

答案:

①相对诗词、传说的片段引用,“姑嫂鸟”这一民间故事那么为完整表达,丰富了文章内容,增添了杜鹃鸟传说的美好意义。

②“姑嫂鸟”的故事为下文的议论作铺垫。

13【解析】此题重在考查考生分析文章结构的能力。

“谋篇布局”类题目,要求考生学会分析文章每一部分之间的逻辑关系,并能加以归纳整理。

依照题干要求,此题重在考查考生对文章线索的把握。

联系全篇,“杜鹃啼”特别明显是贯穿全文的线索。

依照分值的设定,要注意分条作答。

答案:

①文章以“杜鹃啼”为线索,将杜鹃啼叫的时间,杜鹃啼叫的悲切状况,以及杜鹃鸟啼叫声的附会情况结合起来。

②文章以“杜鹃啼”统帅文章引用的诗词和传说故事,将其融为一个有机的整体。

14.【解题指南】这道题意在要求考生探究“杜鹃”这一传统文学形象所蕴涵的民族心理和人文精神。

民族心理是指一个民族的整个的精神风貌。

具体包括民族能力、民族气质和民族心理倾向性。

它受历史时代、科技水平以及文化背景等条件的制约。

其要紧内涵是富于凝聚力;爱好自然,追求光明;主静,爱好和平等。

人文精神的重要内涵那么包括人的价值、人性的内涵及道德修养、人的理想等。

结合文本,此题对“杜鹃鸟”形象的探讨,能够从其产生的历史背景以及包含的人文精神方面进行。

作者在文中指出,人们之因此赋予它美好的形象,除了没有真正了解其作为鸟的本质属性外,更为重要的是由于人们所具有的对人文理想及精神的追求与向往。

对这一点作者也是予以确信的。

【解析】此题考查鉴赏评价以及探究的能力。

此类题目尽管有一定的开放性,但答案必须以文本为依据,即不论从何角度探究,归根结底是基于对文本的准确理解,从文本中提炼观点,切不可空发议论。

思路是:

首先明确提出观点(观点要鲜亮,不能模棱两可)。

然后结合文本内容分层思考,分条作答。

最后要注意选取社会主流观点,不可一味求新求异。

如,可依照文本最后一段提炼出“文学手段能够化腐朽为神奇”的观点,再将文本中关于杜鹃鸟的动物属性,以及文学作品中关于它的美化,赋予它的高尚品格加以整合即可。

答案:

例如一:

文学能够化腐朽为神奇。

杜鹃这种鸟在动物学上,是不值得恭维的凡鸟,但在文学中却发生了变化。

文章引用贺铸词《忆秦娥》句“梨花雪,不胜凄断,杜鹃啼血”和唐人诗句“杜鹃枝上月三更”,烘托了杜鹃鸟的凄美。

“啼血化花”的传说,用杜鹃花的漂亮衬托了杜鹃鸟的美好。

“杜宇望帝”和“姑嫂鸟”的传说,那么赋予杜鹃鸟道德和情感意义。

上述诗词和传说,赋予了杜鹃鸟美好外形和高尚品格,美化了杜鹃鸟,把不无恶名的凡鸟提升为具有美好色彩的文学形象,显示了文学的力量。

例如二:

杜鹃鸟已成为中国文学中表达思归之情的符号。

杜鹃鸟的文学形象总是或隐或显地与“不如归去”的啼叫声联系在一起。

古往今来,大量的文学作品经常用杜鹃鸟啼来表达思归之情,比如本文引用的唐人诗句“早是有家归未得,杜鹃休向耳边啼”,就鲜亮地表现了这一特点。

即使在作者看来,杜鹃鸟的叫声也表达了思归之情。

可见,杜鹃鸟作为文学形象,差不多成为中国人表达思归之情的文学符号。

例如三:

契合了中国人独特的民族文化心理。

杜鹃鸟这一文学形象蕴涵丰富:

“杜宇望帝”的传说表达了爱国思想;“姑嫂鸟”的故事表现了求美求真的思想;唐人诗句“早是有家归未得,杜鹃休向耳边啼”,表达了思乡之情。

这些丰富意蕴,寄托着中国人对高尚的道德情操的追求和对美好情感的向往,契合了中国人独特的民族文化心理。

17.A于涛请教的是自己的哥哥于方外,管聂师道叫问政先生的不是歙州官员,而是南吴朝廷。

18、⑴、聂师道说:

“我差不多同意了道教的戒律,不能够换俗家人的服装。

”

〔“受道法科教”1分,“易服”1分,句子通顺给1分〕

⑵对老者,使他们安逸;对朋友,信任他们;对年轻人,关怀他们。

⑶士人不可不心胸开阔,意志坚强,