中国照相馆80年.docx

《中国照相馆80年.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国照相馆80年.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中国照相馆80年

中国照相馆80年:

民国至今“慢”而不败,周恩来也在它家门前排长队|长报道

博客天下<2017-05-24

隔着喧嚣、繁华的大街,中国照相馆成了一个分界线:

外面是快的,里面是慢的;外面是大时代,里面是小时代。

文✎ 张文政编辑✎ 卜昌炯图❏ 尹夕远

作为中国最著名的商业中心之一,王府井步行街擅长以快取胜:

钱和商品的流通很快,消费和审美潮流的迭代很快。

如果说时代是一条河,那它流经的王府井大街,无疑是段急流。

不过这并不意味着“快”统治了这里的一切。

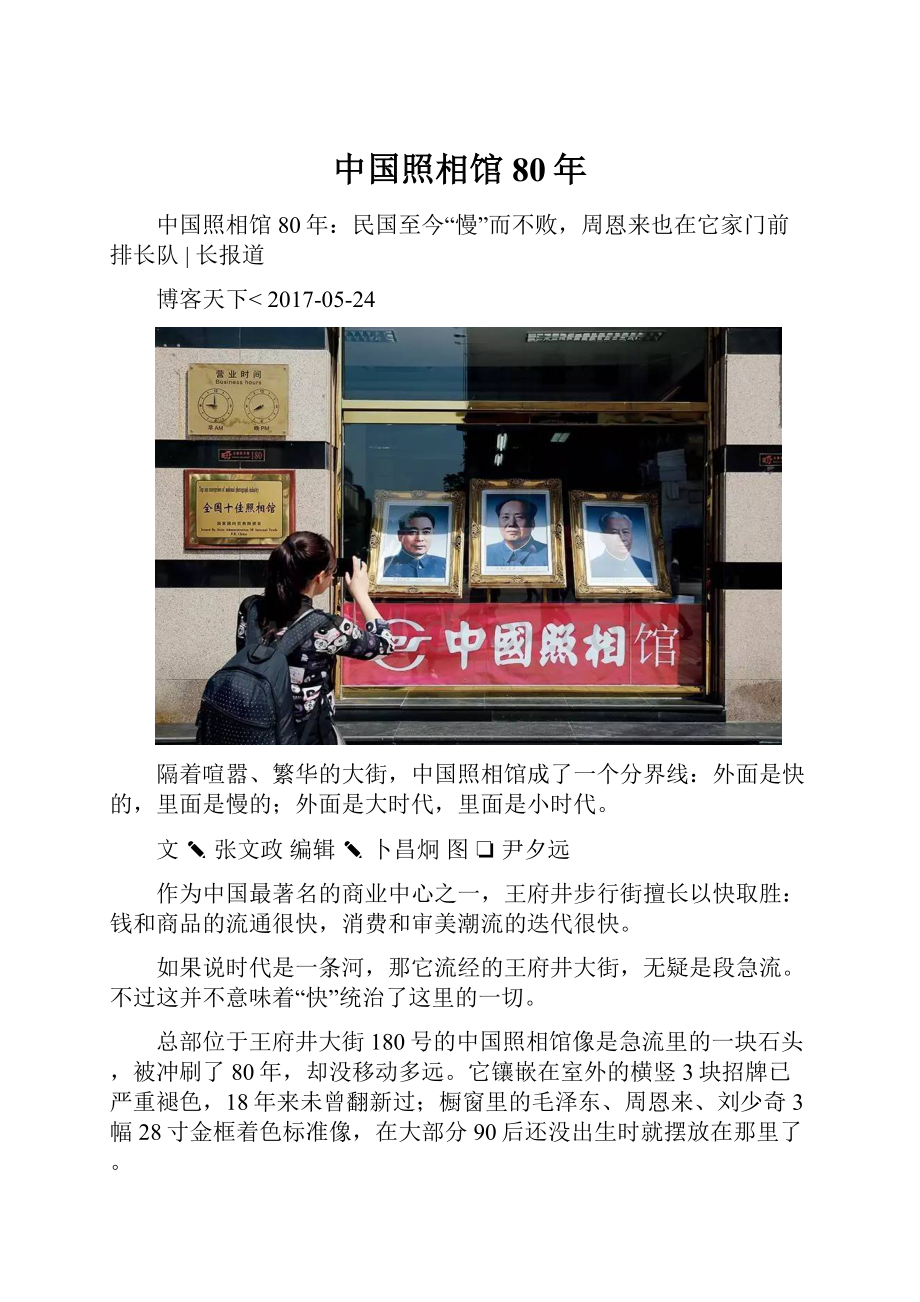

总部位于王府井大街180号的中国照相馆像是急流里的一块石头,被冲刷了80年,却没移动多远。

它镶嵌在室外的横竖3块招牌已严重褪色,18年来未曾翻新过;橱窗里的毛泽东、周恩来、刘少奇3幅28寸金框着色标准像,在大部分90后还没出生时就摆放在那里了。

时光在走近它时,仿佛突然慢了下来。

隔着喧嚣、繁华的大街,中国照相馆成了一个分界线:

外面是快的,里面是慢的;外面是大时代,里面是小时代。

这家80年前由江苏武进人吴建屏创建于上海、因拍摄电影明星和国家领导人而知名的照相馆,以自己的节奏,和王府井大街以及时代保持着相对稳定的时差。

那些挂在墙上的不同时期的老照片、传统的摄影技巧和修片方式,乃至新老摄影师之间秉承数十年的师徒制,在构成它旧的一面的同时,也彰显着它的淡定和不慌不忙。

当手机取代照相机、人人都是摄影师时,传统照相馆要么因生存困难而关闭,要么靠拍证件照勉力维生。

中国照相馆是一个例外。

它2001年才从国营转成股份制企业,并无生计之忧,员工待遇优渥,离职率极低。

在这里拍一张证件照或合影的价格堪称昂贵,从数百元到上万元不等,却不妨碍前来照相的人排起长队。

有人甚至把在这里拍夫妻合影和全家福当成一项长期而固定的生活仪式。

慢,是中国照相馆和时代相处的方式,也是它的生存姿态。

为“中国”拍照

4月29日,明星云集的央视当红节目《朗读者》里出现了一对素人夫妇——93岁的王起洪和88岁的吴文霞。

当期节目主题词是“那一天”,其中一个单元为中国照相馆而设。

中国照相馆摄影师姚建中在镜头前回忆了父亲姚经才为周恩来拍照的那一天后,话题转到了王起洪和吴文霞伉俪的那一天——1947年10月12日。

那是他们结婚的日子,也是他们拍完订婚照后又一次走进中国照相馆拍下结婚照的日子。

之后,夫妇二人制订了一个5年计划——每5年到中国照相馆拍一张照片。

除了夫妻合影,他们还经常召集全家人去拍全家福。

几十年过去,他们的照片占据了中国照相馆王府井店3楼的一面橱窗。

两人从黑发拍到白发,从二人世界拍到儿孙绕膝。

他们不断变化的发型、服饰、表情里,装着一个中国。

2017年是他们结婚70周年,再有5个月,就是他们再次走进中国照相馆的日子。

节目里,夫妻两人一起朗诵了木心的诗《从前慢》:

记得早先少年时/大家诚诚恳恳/说一句,是一句/……从前的日色变得慢/车,马,邮件都慢/一生只够爱一个人……

▵【视频】93岁的王起洪和88岁的吴文霞在《朗读者》上

对于这对夫妻,中国照相馆前工会主席高里奇印象深刻。

“两人原来都是上海《大公报》社的,女的是高级编辑,男的是制版的高级技师。

”他对《博客天下》说。

1949年后,上海《大公报》撤销,夫妻二人被调到北京工作,不久中国照相馆为支援北京建设,也迁到北京,“就又见面儿了”。

中国照相馆的不少客户是回头客,王起洪和吴文霞夫妇尤为典型。

“两人的生活态度特别乐观,一个是有文化,另外素养也高,对生活质量比较讲究。

”高里奇说,他们不仅自己去,还要求子女去,“婚纱照管不了了,年轻人时尚爱去影楼什么的,但是结婚证上的照片必须上中国照相馆照”。

“

对很多老北京人来说,中国照相馆跟四联美发一样,曾是他们往日生活的一部分。

生日、结婚、重大节日……为了留存人生中一些重要时刻,他们一次又一次走了进去。

”

和当下的“慢”不同,几十年,中国照相馆一度是走在时代前沿的流行时尚风向标。

1937年,中国照相馆在上海静安寺路88号开业,取名“中国”,源自创始人吴建屏在特殊时期对国家工商业振兴的寄望。

当时上海文艺事业繁荣,借助为陈云裳、梅熹等当红明星和社会名流拍照,中国照相馆快速成名。

1956年,为支援北京服务业发展,这个海派味十足的照相馆搬到北京,变集体所有,并在周恩来的授意下,选址王府井。

很长一段时间里,中国照相馆在拍摄、冲版、修底工艺等方面,都是其他各家照相馆模仿的对象。

刚迁北京时,因为能拍摄洋气的婚纱照,被很多年轻人追捧,有人甚至彻夜排队。

橱窗宣传照上模特的发型和服饰,更是引领一时潮流。

▵中国照相馆一角

甚至连总理周恩来也曾出现在排队拍照的队伍之列。

那是1956年12月的一天,中南海照相科科长侯波、卫队长成元功陪同周恩来到王府井照相,最终选定的标准照被用于外交出访,后来还被当做遗像。

之后,越来越注重个人形象的国家领导人,如刘少奇、朱德、彭德怀、林彪等,也相继走进中国照相馆。

上世纪90年代一个偶然的契机,毛泽东、周恩来、刘少奇3幅领导人照片被摆放了出来。

“摆完以后,他们就成了我们的一个象征,一直到今天都没撤下来。

”62岁的摄影师于方敏告诉《博客天下》。

与民族情绪沾边,又得到国家高层政治背书,中国照相馆的未来一度光明一片。

在于方敏眼里,“它的政治意义完全大于它的技术意义。

人家对你这样一个单位特别相信,为什么?

因为这3个光环在这儿罩着呢”。

受政治惠泽,中国照相馆还拍摄过22个“新中国人民演员”。

上世纪60年代,中国的电影院里,普遍都挂着古尔琴科等苏联22个明星。

中苏交恶的背景下,1961年初,周恩来在一次文艺工作座谈会上对文化部副部长夏衍说:

“我们建国都已经12年了,为什么不能挂我们自己的明星照片呢?

”

据馆史记载,在周恩来指导下,选拔出赵丹、上官云珠、陈强、孙道临、王晓棠等22个“新中国人民演员”统一到中国照相馆拍照,全部以“标准照”的样式冲洗放大,时称“22大明星”,以取代苏联演员。

从1963年9月到1964年4月半年时间,仅北京市美术公司一家就印制了7万多张“22大明星”照,销往全国。

▵中国照相馆一角

时至今日,仍有一些老艺人和政治人物前来拍照。

中国照相馆总经理助理许建波告诉《博客天下》,前不久著名经济学家、全国工商联专职副主席林毅夫的秘书曾找到他,转达了想让他帮林毅夫拍照的意愿,不过由于双方时间没协调好,一直还没约上。

许建波说,林毅夫之前看到了橱窗里他两年前拍的老演员于洋的照片,“特喜欢”,于是就联系上了他。

2002年开始,中国照相馆开展了一项新业务——为“两会”委员拍照。

先是北京各区的“两会”,然后是北京市的“两会”,再往后是全国“两会”。

每年,照相馆都会派出几个小组驻扎在会场服务台。

不过,随着时代发展和摄影器材的普及,这块业务日渐萎缩。

“盈利不如原来了,拍的人没那么多了。

倒退七八年,那时候都排大队,后来慢慢不新鲜了。

”于方敏说,“其实大家的出发点,包括领导的出发点还不单纯在盈利上,关键在我们自身的形象塑造上,你要靠它去赚钱也赚不着什么钱。

后来有私家摄影师获准进入政协会场免费服务,中国照相馆就只专注上人大会。

”

师傅

中国照相馆现有80名左右摄影师,其中近一半是老人。

像于方敏这样达到退休年纪的,占30%到40%。

他们奠定了这家照相馆的基本气质。

见到于方敏这天,他接待了一对带着幼女前来拍照的年轻夫妇。

两年前从副总经理岗位上退休后,于方敏被返聘到中国照相馆海淀店工作。

这家位于北京西北角一家大型商城内的店比王府井店要小,开业时间也相对较晚,但气质一样古朴,一副贴在店门两侧的用繁字体写的春联,传达着它对传统的敬重。

虽然店面不大,但生意很好,遇到双休日,一些客人要等两个小时才能拍上照。

▵张英(左)在工作中

这天,从前台接过工作单后,按照惯例,于方敏引导客人进入摄影室,拨开电闸,抬起披盖着不同颜色布缦的低背椅,摆在几盏亮起的柔光灯箱当间。

等女孩儿坐到椅子上,他挪动灯箱,顺势调节柔光罩的角度。

“她倍儿有劲儿,还倍儿沉。

”48岁的摄影师张英扶着刚满百天的女孩,对一旁的年轻夫妇说道。

引导孩子情绪是她这时的职责,另一位中年摄影师则听从于方敏的吩咐去调节头顶上方的轮廓灯的光线、更换背景灯的色片。

“她只要一抬眼,我就抓拍。

”两米外,担任主拍的于方敏在等待时机。

他微微屈腿,准备随时精准地按下快门。

摄影室像一间堆满着道具的微型剧场,须有导演出面对不同数量的陌生演员做即兴的调度和指挥。

除了按下快门那一刹那,更多时候,于方敏在扮演导演。

他的剧场上方是裸露的钢架和简单的机械装置,下面放置着一个大型的仿古雕花架,是上世纪90年代前后购进的,摆着翠玉、青铜、瓷器、木雕等制品。

两张太师椅摆在架子前面,十几个解放前沿用到现在、用来调节高度差的木制垫板散放在地上,上面的漆已斑驳、脱落。

拍摄完毕,于方敏在票面上郑重地填上自己的工号“2036”,然后把工作单和储存相片的CF卡交给选片人员,属于他的部分暂时告一段落。

第二天,被选中存储在光盘或U盘里的数码相片以及写明后期整修等要求的工作单,将会被一辆汽车从王府井、交道口、和平里、海淀、五彩城5家门店统一收集,然后送往南三环的一个车间做后期处理。

2014年,于方敏被中国照相馆聘任为特级大师——这是馆内摄影师的最高级别,张英不久前也得到了这个待遇。

这意味着老主顾们需要为由他们拍摄的相片付出更高的费用(在普通价格基础上,选择名师加100元,选择大师加200元,选择特级大师加600元)。

在中国照相馆,大头照的普通价格是260元,4—7人全家福的普通价格是280元。

照片上的人数不同,价格也不一样,最多26—30人的合照则至少要付1480元。

在车间工作的王娟和于方敏一样,也是退休后返聘回来,指导后辈修片,以填补一线照相序列的短缺。

在这里,新人培养并不能速成。

以车间修片为例,王娟坦承这份略显枯燥的工作对年轻毕业生鲜具吸引力,被老师傅选中的应届实习生,不少是头天来第二天就走了,这种反馈直接而有效,于是留下老师傅成了领导层最稳妥的决策。

师徒制曾是中国照相馆最核心的业务传承模式。

1938年,吴建屏收徒时,师傅师娘端坐正堂,3名弟子在红毯上跪拜磕头,敬酒献茶,当着保人在关书(旧时进商店当学徒或进戏班学艺时订立的契约)上画押。

学徒三年零一节,其间不能回家探亲,照相馆管食宿,不发工钱。

1992年进入中国照相馆前,于方敏在王府井大街的风光照相馆工作。

从16岁的学徒到专业摄影师,这段路于方敏走得比现在的大多数年轻人都要长。

当年若干学徒里,于方敏自认勤快,“所以师傅一看就愿意教”,“师傅们照相,去给师傅们打杂打下手,好几年呢,后来慢慢地才学着拿座机拍照”。

传统拜师礼,后来慢慢过度为简单的敬茶仪式,到现在,只剩下“口头上说一声了”。

在于方敏眼里,传统的学徒制磨性子。

他认为年轻人最缺这个,他们习惯于把“做了”看作是“做好了”,“你得钻,弄得比别人更好才行”。

中国照相馆170多名员工,绝大多数是北京人。

年轻人心浮、面儿薄,为了让一个工作了五六年、家在外地的女孩儿踏踏实实工作,工会领导正让大伙儿张罗着为他介绍北京的男孩儿。

“关心职工生活嘛,解决后顾之忧,是吧?

”许建波骄傲地告诉《博客天下》,“我们这儿福利待遇特好,服务行业里估计北京市我们算最好的,所以能留住人,留不住人的话就兵败如山倒。

”

现代社会已不容许旧式师徒关系存在,但中国照相馆依然在努力营造一个微型的人情社会。

“我们的核心竞争力还是人,年轻人的心得放在这儿,首先福利在那儿呢,然后是亲情。

”许建波说。

“不流行也是一种流行”

对于某些人而言,走进中国照相馆、由专业的老师傅拍照,已成为日常生活仪式的一种。

“添丁加口,再比如每年过生日,或者孩子出国、回国、结婚,还有老人做寿,这些重要的节点,人家就希望能留下一个永久纪念,做一个记录,然后把照片收藏起来,或挂在家里……人越多的大家庭,尤其老人在的三代同堂,很愿意住宅里边儿有这么一个物件儿。

”中国照相馆海淀店部门经理、1983年出生的吴旭东告诉《博客天下》。

33岁的吴迪跟吴旭东都是北京人,中国照相馆未曾缺席过她人生的每一年。

她出生不久的孩子也在2017年4月初到中国照相馆拍下了百日照。

“重要时刻如果在别的小影楼拍,感觉不是那么认真对待了。

”她对《博客天下》说。

▵中国照相馆一角

5月1日下午,在某事业单位工作的赵先生一家七口趁儿子一周岁生日,赶到中国照相馆海淀店拍全家福,“平时都不好凑,正好今天人最齐”。

他妈妈特意穿了一件绣有花朵的红色衬衣,化了淡妆。

问及为何选择这家店时,她说:

“这(中国照相馆)也是老北京,时间也挺长的了,所以就认它了。

”

关于中国照相馆当下的传统是出自民国还是1949年后,吴旭东说不出来。

“它那个感觉(和影楼)不一样,(很多顾客)还是想要这感觉,拍得比较传统、比较规矩,姿势可能有的人说刻板,有的人就说‘哎我就要这个传统的姿势’。

”他尽力形容。

▵中国照相馆,工作人员正在电脑上对照片进行处理

“不流行也是一种流行”是他对这家店铺在这个时代仍能游刃有余的解释。

在中国照相馆的一群老摄影师眼里,照片的真实要大过于美。

“上我们这儿照相他不是说我想怎么美,我想要一个什么网红脸的效果,那样的话他不会上中国照相馆。

”50岁的王娟是1979年“托关系”到中国照相馆的,她认为,标准绝对不是完美,而是既要符合人体骨骼构造,又要自然,“有的东西修完了以后是好看了,但不是你了。

有真实感的东西,你能看进去,能琢磨它。

那些像画似的、修得太好看的东西,只是一个时效性,就是现在流行、觉得不错,但是过几年再看那片子,看不进去了,特别浮,没什么内容。

”

张英对此感同身受,她想尽可能使照片中的人接近“真实”。

“多数情况下我还是愿意拍这个人的最自然的状态,我不太愿意给他摆太多的姿势……有的师傅引导一些客人笑一点、高兴点,其实每个人不见得非得是笑才好看。

”

一同在车间修片的80后同事周静曾向王娟请教:

“有的人正脸上有个痦子,不大也不小,也没写修不修,有的时候我就不知道修不修。

”王娟告诉她:

“有的特大的,或者在嘴旁边,还有在眼睛旁边、眉毛旁边,这些一般就不动。

”

对一些上了年纪的人,王娟通常会把皮肤修得细一点。

“他们(某些照相馆)理解修细就是整个给扒一层,我们就是在原有基础上给他美了就行。

这个度不太好把握,周静有一次就是,修多了,我就又给恢复点,既有原来的皮肤质感,又比原来稍微年轻点,但也不能太年轻,就那个度得掌握好。

”这种审美上的微妙,难以书写成清晰的条目,用以一一对照。

“葛优他爸他妈的合影我们给照过,还有陈佩斯他爸他妈的合影,他们家现在都还摆着呢……我们是在(顾客)自己的特点上精雕细刻,用光线啊,用(后期)修饰啊,(影楼)他们就是脸上没道,什么都没有,一身干净,真好看、真白,那是外行人看,你要内行懂摄影的一看就不是那么回事了。

所以你看他们这些演员也知道。

”许建波说。

“刚来以为是国企”

目前没有官方网站,营销手段乏善可陈,对规模化扩张极其克制,中国照相馆以一种慢的方式,换来了生存上的安逸。

80后鲍晨是中国照相馆办公室主任,穿着枣红色工作服,坐在中国照相馆四楼的办公室里,他向《博客天下》回忆:

“刚来以为是国企,国企稳定嘛,进来知道它不是,但也挺稳定的。

”他顺利度过了能否留下来的焦虑期,从普通的修片学徒晋升为管理人员。

2014年微信公众号推出时,鲍晨跟上级领导申请,负责运营中国照相馆的公众号,以平均每月推送一篇的节奏,写一些篇幅不长、关于中国照相馆历史文化宣传或是业务促销的文章。

鲍晨在社交媒体上看到过很多出色的互联网营销案例,但囿于工作环境,他很少多想。

实际上,中国照相馆并非一直这么“岁月静好”。

上世纪90年代,它差点死掉。

当时脱胎于港台的影楼模式大规模涌入内地,中国照相馆的业务难免受到冲击,加上原先所在的9层高楼被上级公司收回、新的营业地点受到改造工程影响,经营濒临瘫痪,即便在1992年被中国国内贸易部认定为“中华老字号”,仍有不少师傅出走或下海。

一切都笼罩着惊惶与失意。

在艰难挺过“反右”、“文革”等政治运动后,市场化浪潮成了中国照相馆迄今为止最难的一道坎,员工工资下降,“大家积极性越来越差”。

2001年,中国照相馆进行改革,从集体制改为股份制,职工占股70%。

为维持生计,管理层号召大家带着器材设备“弃店”外拍。

中央各部委、陆海军部队、机关院校、厂矿和社区等,都曾与他们签订过外拍协议。

每年“上会”也是在这个阶段开始的。

从国营单位改成股份制,许建波认为效果明显,“说什么都能做主了,像添机器设备、开分店,这要在原来根本不可能”。

当年把中国照相馆从水深火热之中解救出来的股份制,如今又成了新的历史遗留难题。

“好多退休的老师傅拿着股,新来职工没股,这是不是挫伤年轻人的积极性啊?

……现在想改改不了了,好多老师傅不同意,人家不举手,不通过。

”于方敏说。

对此,许建波也深有感触。

“外界对我们期望挺高的,觉得我们现在步子还是小,但是有时候受制于我们是股份制公司,180多个股东,80%都退休了,他们在家每年就等着分红,你给投入大了,改造这儿改造那儿,他们分红少了他得急了。

”

中国照相馆当下主要收入来源是全家福和传统儿童大头照。

据中国照相馆2015年数据显示,两项业务在当年各项收入中排名第一和第二,加起来超过当年业务总收入的70%。

传统业务重新受到市场青睐,在他们的预想之外。

大约在2005年前后,全家福家庭合影开始兴起,中国照相馆的业务量进入快速增长期。

2011年王府井总店为迎合顾客的怀旧情绪,顺势作出细微调整,比如改用传统花边刀裁切大头照相片,以及增加上世纪普遍用于插放相片的卡纸,还通过数码技术,仿照传统在照片上加“百天留念”、“周岁留念”的金色字样。

▵中国照相馆,等待拍照的人们

依靠全家福和儿童摄影,中国照相馆完全可以借助当下火热的创投环境,谋求更大的发展,但它看上去仍旧是不慌不忙。

2017年初,许建波等一批老师傅组成的新领导班子正式上任,号召员工为今后的发展出谋划策。

周静受一家新开张的照相馆的启发,提议中国照相馆增加民国风的项目,“觉得挺容易做的,就是那一两个背景、一两个假的摆设,服装无非就是旗袍”。

1992年出生的摄影师田峻准备了一套关于重新捡起婚纱这块业务的“提案”。

1990年代中国照相馆内外交困,婚纱摄影被市场瓜分殆尽。

“我们现在还是传统婚纱,婚纱部分的营业额也就大概占5%左右。

”吴旭东说。

“这部分太弱了,年轻人如果想拍摄婚纱,很少会到我们这儿来。

”田峻说他2016年结婚,还是花了一万多块钱在蒙娜丽莎婚纱影楼拍了两套婚纱照,“我提出推出中国照相馆青春婚纱馆,就是在全单位里面组织一帮喜欢拍摄婚纱的年轻人,专门研究新潮的婚纱(摄影),自己去设计背景、场景,去钻研……你有创意,年轻人才会喜欢。

”

于方敏不太了解年轻人对传统东西的想法,他近一阵儿才和田峻有了师徒关系。

“没跟他们谈过这些,给我感觉,只要他们能够自己独立了,能拍好照片,就是我们最大的心愿。

”他说。